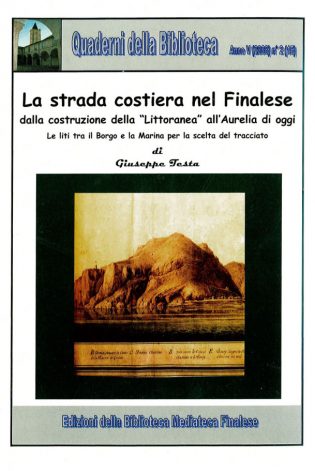

La breve storia della strada litoranea nel Finalese: dalla sua concezione e nascita, alle modifiche e le varianti locali del secolo scorso.

di Giuseppe Testa

La genesi dell’Aurelia, La Strada Imperiale

Insignitosi della corona imperiale, Napoleone ordinò la costruzione di una Via Imperiale che “passasse per lito Ligustico“. Gli ingegneri francesi valutarono uno sviluppo sui gioghi, soluzione poi scartata perché la strada risulterebbe “lunghissima e di poca utilità per le continue e soverchie salite e discese“. Venne presa quindi la decisione di condurla per “lito marittimo… premunendola contro l’oltraggio delle onde e contra i dirupamenti del monte…questa strada avrà inoltre l’acconcio di essere a livello (in piano) per la massima parte della sua lunghezza…“.

Insignitosi della corona imperiale, Napoleone ordinò la costruzione di una Via Imperiale che “passasse per lito Ligustico“. Gli ingegneri francesi valutarono uno sviluppo sui gioghi, soluzione poi scartata perché la strada risulterebbe “lunghissima e di poca utilità per le continue e soverchie salite e discese“. Venne presa quindi la decisione di condurla per “lito marittimo… premunendola contro l’oltraggio delle onde e contra i dirupamenti del monte…questa strada avrà inoltre l’acconcio di essere a livello (in piano) per la massima parte della sua lunghezza…“.

Il tratto più impervio, nelle nostre zone, era il passaggio di Capo Noli e secondariamente della Caprazoppa. Era l’8 giugno 1810 quando il prefetto Chabrol aveva firmato il decreto di inizio lavori per potere superare, senza essere costretto ad aggirarle, quelle falesie che per secoli erano state il confine di Stato tra il Marchesato e la Fedelissima.

Si era provato in passato, nel 1757, a far proseguire verso Varigotti la strada che da Noli conduceva alla chiesa di Santa Margherita, evitando di “sfidare” direttamente le falesie verticali nel tratto nolese, e ridiscendendo tra le scogliere della cala del Tueste o Vadioza (la piccola insenatura compresa tra il Malpasso ed il Malpassetto, oggi confine comunale ma per secoli confine di “Stato” tra la Repubblica ed il Marchesato). Questa strada, detta “l’antica strada del Malopasso“, oltre ad essere ripidissima e senza protezioni, dalla sommità di Capo Noli scendeva fino alla roccia del “Malopasso”, dove esisteva un piccolo ponte, e superato un altro punto critico, il “Malopassetto“, si collegava a Varigotti.

Nonostante la volontà di un comodo e agevole collegamento, per la carenza di fondi e soprattutto per la asperità dei luoghi, nei punti critici non consentiva a due animali da soma di incrociarsi, costringendone uno a retrocedere. Infine, spesso le mareggiate ne cancellavano il tratto, munito di ponticello, troppo vicino ai marosi, e dopo qualche incidente essa fu abbandonata. In un rapporto del 1806, sotto il dominio francese, si chiedeva il ripristino del percorso, che in effetti subì un allargamento di carreggiata sulla costa, e fu dotato di un nuovo ponte, al posto di quello danneggiato da una frana.

Anche la seconda breve vita di questa via durò poco; l’arduo e breve tratto venne completamente dimenticato di lì a pochi anni, dopo l’apertura della nuova litoranea, “la Grande Route de la Corniche“, la prima che cercherà e riuscirà di perforare le falesie evitando di aggirarle o scavalcarle. I tecnici francesi, ed in un secondo tempo i Regi Ingegneri Savoia, si resero conto dell’impegno gravoso, e proposero più volte il più agevole, ma molto più lungo, ripristino dell’antico tracciato delle Voze.

Ad ogni blocco dei lavori corrispondevano vibranti proteste dei Nolesi e Finalesi: le pressioni delle due comunità furono decisive per la definitiva scelta del tracciato. Il traforo costituiva, però, un ostacolo apparentemente insormontabile e più volte terminarono gli stanziamenti. Il progetto venne interrotto almeno due volte e venne riproposto il rifacimento del tracciato delle Voze, proponendo una sua adeguazione ai mezzi su ruota. Crollarono però i sogni di gloria francesi, prima di vedere terminata l’opera. Alla caduta dell’Impero, solo un quinto della via Imperiale era stato completato

Nel frattempo, il congresso di Vienna, svoltosi negli anni 1814-1815, riportava “l’Ordine” preesistente in Europa.

Il Papa Pio VII, proveniente da Fontainebleau, fu una delle ultime personalità a percorrere nella sua interezza la vecchia via litoranea (cioè transitando dalla via del Cavo di Caprazoppa e poi da Voze per Spotorno e Savona). Egli arrivò in carrozza a Finale il 2 febbraio 1814, percorrendo la vecchia mulattiera.

Torniamo ad oggi

Per noi è “normale” percorrere la via costiera da Spezia a XXmiglia, ma ciò è possibile da solo due secoli. La strada “Imperiale” (nei progetti di Napoleone), la Litoranea, la via della Cornice, la strada Costiera, sono alcuni dei nomi che precedentemente definivano l’odierna SS 1 – “Aurelia“.

Fu Mussolini che “rispolverò” dalla storia romana il nome AURELIA: quella di oggi nulla ha a che vedere con la strada romana antica.

Fu solo nel 1818, sotto il Regno di Sardegna, che fu possibile percorrere il tratto Varigotti-Noli (dapprima a piedi e con animali da soma, dopo per i carri), e nel 1839 aprire al transito il tunnel di Caprazoppa… A partire da questa data i carri possono andare verso Savona o verso Pietra senza penose salite e discese, da affrontare con animali da soma.

Il nome odierno di Via Aurelia, la Strada Statale n°. 1, è relativamente recente. Esso nasce verso il 1930 nel contesto del riordino e della rinomina della viabilità italiana, voluto dal governo Mussolini. In questo ambito, come le antiche vie romane, la strada fu munita di pietre miliari, ancora visibili in alcuni punti, che segnano la distanza kilometrica (non più miglia) con Roma.

La nuova litoranea in un primo tempo si modellò sulla costa, interponendosi spesso tra il mare e la terra, cercando di essere immune ai capricci del mare: le falesie di Capo Noli, ad esempio, come tutti i capi, sono incise orizzontalmente in alto (a poco più di 30 metri), quel tanto da sottrarle alla furia del mare in tempesta. Ogni promontorio (Berta, Capo Mele, Bergeggi, ecc.) vede la strada ad altezze diverse in quanto il mare si sfoga con impatto e forza diversi.

Le modifiche moderne del tratto Noli-Borgio

La prima galleria del Malpasso (aperta nel 1818), era adeguata in un primo tempo al solo traffico pedonale, ed al transito di animali da soma. Essa venne poco alla volta allargata, sino a permettere il transito dei carri. Imponenti muraglie di sostenimento, ammorsate nelle rocce, furono via via costruite, sorreggendo questa nuova Aurelia nei punti dove c’era bisogno. Col tempo le carreggiate verranno dimensionate alle esigenze moderne. Il primo tracciato, proprio sotto le rocce, in prossimità del confine storico del Marchesato con la Repubblica di Noli (sotto la falesia ove fu edificata la “Torre delle Streghe”), fu sostituito il secolo scorso da un lungo ponte, che ne rettifica il percorso. Furono le continue cadute di massi che consigliarono nel 1933 la costruzione del lungo ponte attuale. Il giro esterno del “Malpassetto” venne superato, alcune decine di anni fa, ancora grazie ad una galleria, prolungata da una protezione paramassi (la galleria fu aperta nel 1950 e la protezione parasassi nel 1992). La primitiva condizione di strada sterrata rimase sino al 1931, anno in cui l’Aurelia fu asfaltata. Parziali asfaltature erano state fatte poco prima neri tratti dei centri abitati.

A Varigotti, nella località detta “il Porto“, con l’interramento dello stesso (avvenuto per alcuni ad opera dei Genovesi in età medievale, per altri nelle fasi convulse fasi seguite alle rivolte contro Alfonso II, o per cause naturali dovute alle correnti marine), venne meno l’insenatura che costituiva il porto vero e proprio. Anche qui il tracciato originario della nuova litoranea, detta ancor oggi “via Vecchia“, datato 1830, ora è una carrabile che collega il paese di Varigotti con alcune costruzioni moderne della zono “Porto“, erette proprio dove il mare si frangeva contro le falesie (vedi immagine). Ultimamente è stata interdetta al traffico, a causa della caduta di massi dalle pareti soprastanti, e la vegetazione lentamente la sta ricoprendo.

Il nuovo tracciato, protetto da poderose massicciate, attraversa il promontorio di Varigotti con una galleria, aperta al traffico nel 1932, durante il ventennio fascista: la vecchia e la nuova litoranea si ricongiungono all’altezza dell’attuale albergo Albatros. Secondo gli anziani, con l’apertura del traforo, si modificò il “microclima” del borgo vecchio, prima protetto dai venti di levante, che, dopo la sua apertura, si incanalano invece nel tunnel. La costruzione dei muri della prima Aurelia, tra Finale e Varigotti, è stata effettuata dai prigionieri di guerra austriaci.

Erano tre gli attraversamenti della strada ferrata a Varigotti, muniti di casello e passaggi a livello, di cui due ancora esistenti, ma adibiti ad abitazioni private.

Per recarsi a Finale con la moderna litoranea, non è più necessario scavalcare il Capo San Donato, all’altezza della torre di avvistamento, oggi tomba del Generale Caviglia, ma si continua tutto in piano sino a Finalpia. Il primitivo giro esterno della Marinella viene, in un secondo tempo, reso inutile da un piccolo tunnel. Anche la falesia sotto il “Castelletto” viene attraversata da un piccolo traforo, allontanando e proteggendo la strada dai marosi. Mentre il primo tracciato della “provinciale” transitava a fianco dell’abbazia di Pia e poi sul vecchio ponte sullo Sciusa, il nuovo percorso rettilineo rasenta la spiaggia.

L’attraversamento di Finale da parte della via Aurelia è uno dei grossi problemi di oggi. Agli inizi del XIX secolo l’asse viario di Finalmarina era la via centrale, a cui si accedeva dall’Arco di Carlo Alberto, e da dove sarebbe transitato chiunque (uomo o merci) arrivasse da fuori città.

Con l’attraversamento della nuova litoranea, il cosiddetto “budello” comincia ad essere insufficiente, ed è così che tra il 1831 e il 1858, insieme ad una serie di lavori alle piazze e strade pubbliche, inizia il lungo iter burocratico (relazioni, valutazioni, stime, ricorsi, capitoli d’appalto, eccetera), per la costruzione della “strada carrettabile dietro il caseggiato di Finalmarina“, detta allora anche circumvallazione a monte (questa denominazione oggi è abbinata alla moderna parallela più elevata in quota, odierna via Caviglia), ma meglio conosciuta dai nostri nonni come “darè ae stradde“(dietro alle strade), al giorno d’oggi diventata, per forza, in quanto unica alternativa, via Aurelia. Purtroppo la larghezza della carreggiata è imposta dalle costruzioni civili, attraverso le quali la strada è modellata, e ciò che era sufficiente a suo tempo ora non lo è più. In un primo momento, come si evince dalle vecchie cartoline, la strada era ricavata tra due lunghi muri di pietra, che la separavano dalle proprietà private.

In un secondo tempo, per potere recuperare più larghezza possibile, le mura sono stata abbattute, ed il confine della strada è stato posto al limite delle costruzioni, molte delle quali erano stalle, magazzini e locali dove si svolgevano attività artigianali o commerciali. È questo il motivo per cui il tratto cittadino della via Aurelia è l’unico che, negli anni, non si è potuto modernizzare e, mentre alla data della sua creazione, lambiva l’abitato della Marina, ora è praticamente in mezzo ad esso, creando problemi all’attraversamento pedonale e causando rumore ed inquinamento. Inoltre, non vi sono tracciati paralleli dove poter convogliare il traffico extraurbano, come accade, invece, nelle vicine Spotorno e Pietra, né si può ipotizzare la costruzione di una sopraelevata, che non comporti costi enormi e una eccessiva deturpazione della Marina. Alcuni progetti relativi all’Aurelia Bis infatti prevedono l’eventuale passaggio in galleria più a monte, sull’esempio della ferrovia.

Con l’apertura del nuovo tracciato che perfora il Capo di Caprazoppa (anno 1839), non sono più indispensabili le vecchie strade che scavalcavano il promontorio.

Le cave De Negri e Ghigliazza hanno pesantemente modificato la zona; l’ultimo tracciato della moderna Aurelia con la sua massicciata e le scogliere di protezione, più avvicinato alla linea di costa allo scopo di rettificare il percorso, ha ridotto ulteriormente la profondità dell’insenatura (e la sua bellezza), nel sito dove più volte in passato si era ipotizzata la costruzione del porto. Ciò è avvenuto anche con la complicità del torrente, che, trascinando a valle sedimenti di ogni tipo, ha provocato l’innalzamento del letto e l’arretramento della linea di costa.

Tracce del primitivo tracciato della litoranea si notano alle spalle della stazione di servizio della Caprazoppa, in prossimità della parete di roccia. Questa era stata scavata in basso, come a Capo Noli, per potere allargare il più possibile la carreggiata del vecchio tracciato. Al termine di un muraglione di cemento armato, rifasciato in pietre, ormai sommerso dai detriti, vi è l’ingresso del vecchio tunnel, circa 2 metri più in basso dell’attuale sede stradale.

La modifica ha costretto all’abbattimento della casa appartenente alla famiglia De Negri (vedi immagine), che già da qualche decennio aveva interrotto l’attività estrattiva, diventata da allora monopolio della ditta Ghigliazza. Questa ulteriore rettifica del percorso, operata poche decine di anni or sono (i lavori sono stati eseguiti nel 1969), ha sancito l’abbandono della vecchia galleria, stretta e relativamente bassa (per essere adeguata ai moderni autocarri una galleria deve superare i 4 metri di altezza), che chi proviene da Pietra può notare a sinistra, più in basso di alcuni metri rispetto al nuovo tracciato, parallela all’odierno traforo.

La modifica ha costretto all’abbattimento della casa appartenente alla famiglia De Negri (vedi immagine), che già da qualche decennio aveva interrotto l’attività estrattiva, diventata da allora monopolio della ditta Ghigliazza. Questa ulteriore rettifica del percorso, operata poche decine di anni or sono (i lavori sono stati eseguiti nel 1969), ha sancito l’abbandono della vecchia galleria, stretta e relativamente bassa (per essere adeguata ai moderni autocarri una galleria deve superare i 4 metri di altezza), che chi proviene da Pietra può notare a sinistra, più in basso di alcuni metri rispetto al nuovo tracciato, parallela all’odierno traforo.

Ci sono voluti solo 55 giorni di lavoro per l’apertura del traforo, contro i tre anni occorsi più di un secolo e mezzo fa. Sono state questa volta le cariche esplosive, a volate controllate, a fare il grosso del lavoro. Notevoli i disagi per la viabilità durante questi lavori. Il traffico leggero veniva smistato a Verezzi per Gorra, quello pesante era costretto addirittura al giro Albenga-Ceva-Savona e viceversa, non essendo disponibile ancora per i mezzi pesanti il raccordo Aurelia-Finalborgo.

In tempi più recenti il traffico pesante poteva accorciare questo lungo percorso con il transito da Pietra-Tovo-Cà del Moro-Finale, essendo stata predisposta la strada che dalle “trincee” presso San Pantaleo scendeva verso Tovo e Pietra. Questo by-pass era necessario ogni qualvolta suonava in cava Ghigliazza l’allarme frane. Nei primi anni ’60 le pareti della cava prospicienti alla strada erano monitorate, e vi era una centralina di registrazione dove oggi è lo svincolo davanti all’entrata Piaggio. In caso di presunto pericolo suonava automaticamente l’allarme, con susseguente blocco dell’Aurelia e deviazione del traffico nei percorsi su visti.

Attraversato il tunnel, un lungo rettilineo (allargato qualche decennio or sono), collega con Borgio e la Riviera di Ponente. Con la natura violata dallo spettrale sito della cava, dobbiamo socchiudere gli occhi per immaginare le “Arene Candide”, e la selvaggia bellezza che questo promontorio ha avuto per millenni.

Giuseppe Testa