Il 24 ottobre 2024 abbiamo già tratteggiato qualche aspetto del Convento dei Cappuccini di Savona, descritto da Giuseppe Cava in un antico e raro libro: https://trucioli.it/2024/10/24/io-turista-e-scrittore-al-colle-dei-cappuccini-fra-le-mani-un-prezioso-libro-di-giuseppe-cava-beppin-da-ca-che-descrive-la-vecchia-savona/

di Ezio Marinoni

Oggi apriamo le porte di questo luogo e della sua storia secolare, sempre in uno stretto rapporto con la città di Savona.

I primi Cappuccini giungono qui da Genova (1); oltre al servizio presso gli ospedali, si dedicano alla predicazione, ed è proprio l’esercizio di questo ministero, in particolar modo le prediche di Padre Liberio da Domodossola, chiamato a predicare il Quaresimale in Duomo, che li fa apprezzare dalla popolazione al punto di richiedere di avere un loro convento in città.

La costruzione del chiostro è deliberata nel 1538, l’anno successivo un patrizio savonese offre un terreno sul declivio della collina che si leva alle spalle della città ove, da tempi remoti, esiste una cappella dedicata a S. Giuseppe, poco lontana da un monastero di Certosini. Ben presto il convento dei Cappuccini diventa importante: ospita giovani studenti e, per qualche tempo, anche i novizi. L’afflusso costante di religiosi di passaggio, provenienti dal mare e dall’entroterra, ospitati negli spazi del convento, suggerisce una trasformazione ed un ingrandimento. I lavori iniziano nel 1610, la stessa chiesa viene demolita e ricostruita.

Nel 1625, per esigenze belliche, il luogo viene fortificato e alloggia le truppe sabaude (2).

Nel 1625, per esigenze belliche, il luogo viene fortificato e alloggia le truppe sabaude (2).

Qui è attestata la presenza di S. Lorenzo da Brindisi, “doctor apostolicus”, eminente figura all’interno dell’Ordine, che visita il convento durante il suo provincialato in Liguria (3).

La soppressione napoleonica del 1810 chiude il convento e i frati vengono dispersi, ma nel 1816 i Cappuccini riottengono il loro convento, letteralmente devastato.

Dopo la nuova soppressione del 1866 il convento, divenuto proprietà del Comune, è in parte adibito a lazzaretto.

Nel 1894, per merito di Fr. Diego da S. Giulia e per generosità di alcuni benefattori, fra i quali spicca per meriti Giovanni Bottaro, il convento ritorna ai Cappuccini.

Fino al 1969 ha ospitato lo Studentato di Filosofia e, per pochi anni, il Noviziato.

Attualmente fa parte della Provincia di Genova dei Frati Cappuccini Minori, è stato ampiamente ristrutturato e adibito a casa di accoglienza per esercizi spirituali.

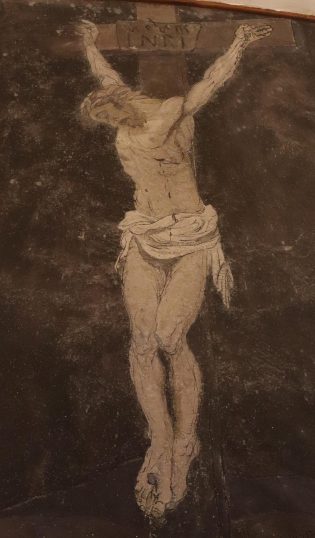

Il complesso, circondato da un ampio terreno coltivato e da un bosco alle sue spalle, è oggi abitato da una fraternità di monaci, assai attiva nella vita sociale e religiosa savonese. Al suo interno, fra altre insigni opere d’arte, conserva un Crocifisso in gesso di Eso Peluzzi (4), autore del grande affresco sulla Resistenza, nella Sala Consiliare del Comune di Savona e una raccolta di ritratti di cappuccini, fra i quali spicca il quadro che ritrae S. Fr. Maria da Camporosso, morto nel 1886, patrono della Provincia cappuccina di Genova.

Il complesso, circondato da un ampio terreno coltivato e da un bosco alle sue spalle, è oggi abitato da una fraternità di monaci, assai attiva nella vita sociale e religiosa savonese. Al suo interno, fra altre insigni opere d’arte, conserva un Crocifisso in gesso di Eso Peluzzi (4), autore del grande affresco sulla Resistenza, nella Sala Consiliare del Comune di Savona e una raccolta di ritratti di cappuccini, fra i quali spicca il quadro che ritrae S. Fr. Maria da Camporosso, morto nel 1886, patrono della Provincia cappuccina di Genova.

Il convento si sviluppa intorno a due chiostri attigui; la chiesa attuale si presenta a navata unica con volta a botte. Il refettorio è situato nella chiesa originaria, una cappella invernale è stata allestita in quella che un tempo era la cisterna dell’acqua. Al suo interno sono tuttora conservate alcune tele seicentesche di Flaminio Allegrini, padre del più celebre Francesco Allegrini (Gubbio 1587 – Roma 1663), importante esponente dell’ultimo manierismo romano, che ha anche decorato una cappella gentilizia del Duomo di Savona (5). Due tele sono in refettorio, una nel coro. Queste opere hanno una storia complessa: destinati alla Cappella Gavotti, nel Duomo di Savona, sono arrivate qui; nelle vicende storiche seguite alle soppressioni, per ben due volte sono state ricomprate dai Savonesi e ridonate al convento: la popolazione le ha sempre volute riportare in questo luogo, come segno di filiale devozione all’opera francescana in città e a suggello di un legame storico plurisecolare.

La chiesa, visibile dalla strada, alla cima ad una lunga scalinata, risale al 1734.

Nel coro sono sistemate due grandi opere che avrebbero bisogno di trovare un benefattore per il restauro. In uno di essi (1576 – 1578) è dipinta la apparizione al Santuario a Padre Agostino da Genova. Il fatto si verifica il 18 marzo di un anno intercorrente tra il 1570 ed il 1580, giorno della Apparizione della Vergine al Beato Botta (18 marzo 1536): il cappuccino Padre Agostino da Genova, mentre partecipa alla processione votiva, vede la Vergine benedicente sul poggio che si erge accanto al Santuario.

Va segnalato che l’arredo ligneo è opera dei frati stessi. L’aspetto attuale del refettorio grande fa pensare che in origine potesse essere una chiesa; mancano, purtroppo, documenti storici a sostegno (e qui si potrebbe aprire un fertile terreno di studi e ricerche). Al suo interno si trovano immagini di frati francescani eroici e da portare ad esempio, oltre alle tele dell’Allegrini, di cui si è parlato più volte negli ultimi anni.

Nel refettorio, su una parete, “S. Francesco che riceve le stimmate” è un probabile Guidobono, per i tratti e i colori.

Nei locali delle cantine sono sistemati un presepe, copia di quello di Greccio, e un più grande presepe di scuola genovese del Settecento.

In provincia di Savona, oltre che nel capoluogo, i Cappuccini sono presenti a Finale Ligure, Quiliano e Varazze; nell’altalena delle vicende storiche e politiche, non esistono più i conventi di Dego e di Spotorno. Segnaliamo, inoltre, che a Voltaggio, nel territorio novese e in provincia di Alessandria, ma in pieno Appennino Ligure, si trova una quadreria cappuccina, un museo di primo livello per qualità delle opere esposte, che vanno dal XV al XVIII secolo, di autori liguri, piemontesi e lombardi, quali Luca Cambiaso, Domenico Fiasella, Sinibaldo Scorza, Bernardo Strozzi, Agostino Bombelli, Paolo Pagani e altri. Per visite in loco, info e prenotazioni: https://www.pinacotecadivoltaggio.it/

In provincia di Savona, oltre che nel capoluogo, i Cappuccini sono presenti a Finale Ligure, Quiliano e Varazze; nell’altalena delle vicende storiche e politiche, non esistono più i conventi di Dego e di Spotorno. Segnaliamo, inoltre, che a Voltaggio, nel territorio novese e in provincia di Alessandria, ma in pieno Appennino Ligure, si trova una quadreria cappuccina, un museo di primo livello per qualità delle opere esposte, che vanno dal XV al XVIII secolo, di autori liguri, piemontesi e lombardi, quali Luca Cambiaso, Domenico Fiasella, Sinibaldo Scorza, Bernardo Strozzi, Agostino Bombelli, Paolo Pagani e altri. Per visite in loco, info e prenotazioni: https://www.pinacotecadivoltaggio.it/

Il 29 aprile 2023, nel convento dei Cappuccini di Savona si sono celebrate le esequie di Padre Umberto Vallarino, deceduto a 95 anni, pioniere delle missioni in Africa. Lasciata l’Italia nel 1952, poco più che ventenne, per mezzo secolo egli ha dedicato la vita al servizio e al lavoro nella missione di Bouar, nella Repubblica Centrafricana, che all’epoca del suo arrivo era ancora colonia francese. Ritornato in Italia, ha istituito il premio letterario Benabe – Cuore a Cuore, chiamato anche “Memorial Padre Umberto Vallarino”, che ogni anno celebra la sua premiazione proprio nel convento dei Cappuccini di Savona. La stagione 2025 del Premio, giunto alla quarta edizione, è già iniziata, sono disponibili in rete tutte le informazioni per chi volesse partecipare, entro la scadenza del 20 aprile 2025: https://www.concorsiletterari.net/bandi/premio-letterario-nazionale-benabe-cuore-a-cuore-memorial-padre-umberto-vallarino-iv-edizione/

Intorno al convento, si estendono orti e campi coltivati, oltre a 99 alberi di ulivo, che sono stati potati nel 2023 e daranno a breve olio. Oltre a questo, i monaci coltivano limoni dai quali ricavano marmellate.

Il Giardino di Padre Umberto si sviluppa su più terrazze; in estate, su una di queste, i cappuccini invitano a savonesi a recitare il Rosario, e il convento si apre a tutti. Inoltre, dal 2023, la chiesa si è aperta al rito dell’Adorazione.

Il legame con la città di Savona si rinnova e si rinsalda, come avviene da secoli, e fa pensare che le tele di Allegrini qui siano al posto giusto.

Ezio Marinoni

Note

1) Nel 1530 (circa) arriva a Genova un primo drappello di frati, inviato da Padre Ludovico da Fossombrone, forse su consiglio della matrona genovese Caterina Cybo; il gruppo trova ospitalità presso l’Ospedale degli Incurabili, dove il Magistrato della Pia Opera assegna loro alcune stanze e la chiesa di San Colombano. Inizia la loro opera presso gli ospedali. Nel 1538 Il Magistrato dell’Ospedale di Pammattone concede loro in uso il vecchio convento di San Barnaba, sul colle di Carbonara. In questo luogo si celebra nel 1540 il primo Capitolo Provinciale, nel quale il Padre Liberio da Domodossola viene eletto Vicario Provinciale ed il Padre Giuseppe da Fermo primo Definitore.

2) La guerra fra il Ducato di Savoia e la Serenissima Repubblica di Genova del 1625 è una breve campagna militare che si sviluppa all’interno della Guerra dei Trent’anni. Il 5 luglio Vittorio Amedeo (Duca dal 1630), al comando delle truppe sabaude, è informato dal governatore di Asti che Acqui è caduta in mano agli spagnoli; poco dopo il Duca Carlo Emanuele I scrive al figlio: «Così hora per la mossa del nemico ci conviene differire l’impresa di Savona».

3) Giulio Cesare Russo (Fr. Lorenzo da Brindisi) nasce a Brindisi nel 1559. A quattordici, orfano, si trasferisce a Venezia da uno zio sacerdote; studia filosofia a Padova e teologia a Venezia, dove impara a memoria la Bibbia. Entrato nell’Ordine Francescano Conventuale, prende il nome di Lorenzo da Brindisi. Per le sue qualità, è chiamato alla guida dell’Ordine. Tutti i sabati digiuna per tenere fede a un voto fatto alla Madonna che lo ha guarito, in gioventù, da una malattia. Il 13 settembre 1613, nel Capitolo Provinciale celebrato a Pavia e da lui presieduto in qualità di Ministro Generale, viene eletto Provinciale per la Liguria. Nel 1881 è canonizzato ad opera di Papa Leone XIII. I suoi scritti rimangono inediti fino all’edizione integrale, pubblicata fra il 1925 e il 1956, in seguito alla quale Papa Giovanni XXIII lo proclama Dottore della Chiesa, con la qualifica di “doctor apostolicus”.

4) All’interno del Santuario di N. S. della Misericordia di Savona, al primo piano dell’antico Ospizio dei Poveri, è allestita una sala dedicata a Eso Peluzzi, con opere che spaziano dal 1920 al 1965.

5) Flaminio Allegrini è un pittore originario di Cantiano (1586/1587-1666), giunge a Roma nel 1601 circa, dove entra a bottega da Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d’Arpino. La vicenda biografica e artistica dei due Allegrini si svolge principalmente tra Cantiano – paese d’origine del padre cui gli Allegrini sono rimasti sempre legati, Roma e Gubbio – dove gli Allegrini saranno proprietari di immobili. Il solo Flaminio risulta operante anche a Napoli e Savona. Gli artisti della famiglia Allegrini, in realtà, sono tre: va ricompresa anche Anna Angelica, sorella di Francesco, una miniaturista di cui non si hanno notizie.