“Il mio pensiero è questo: il dottore e il sacerdote debbono seguire l’esempio del grande Maestro dell’Umanità: passare beneficando.” Di chi sono mai queste parole sublimi? Le ha pronunciate non un mistico o un religioso, ma un autentico partigiano, sì, proprio un partigiano vero e verace: un coraggioso ed eroico partigiano imperiese. Felice Cascione.

Com’è facilmente intuibile, le parole in avvio esprimono, senza se e senza ma, un indiscutibile amore totale verso il prossimo, richiamandosi a Cristo e mettendo sullo stesso piano due nobilissime professioni: quella del medico (quale lui era) e quella del sacerdote (quale lui lo idealizzava). È pur vero che il medico indaga e cura le malattie del corpo e il sacerdote affronta e cura i mali dell’anima, ma entrambi sono convintamente uniti nel preoccuparsi – materiale o spirituale che sia – del più genuino benessere d’ogni essere umano.

Com’è facilmente intuibile, le parole in avvio esprimono, senza se e senza ma, un indiscutibile amore totale verso il prossimo, richiamandosi a Cristo e mettendo sullo stesso piano due nobilissime professioni: quella del medico (quale lui era) e quella del sacerdote (quale lui lo idealizzava). È pur vero che il medico indaga e cura le malattie del corpo e il sacerdote affronta e cura i mali dell’anima, ma entrambi sono convintamente uniti nel preoccuparsi – materiale o spirituale che sia – del più genuino benessere d’ogni essere umano.

Non lo si può negare: quelle citate in apertura suonano parole ricche davvero di sconfinata bontà e dense di disinteressato altruismo tanto da sembrare scaturite e prese direttamente dal Vangelo: “transiit benefaciendo”, riferito a Cristo Gesù, lo si è letto negli Atti degli Apostoli. Si chiamava Felice Cascione, il giovanissimo medico (s’era laureato a Bologna nel 1942) che le aveva pronunciate con determinata convinzione scrivendole in una delle sue numerose lettere inviate alla madre, la maestra Maria Baiardo, rimasta vedova (il marito Giobatta Giacomo Cascione morto di ritorno dalla I Guerra mondiale) quando il figlio contava solo cinque mesi. Felice era nato a Porto Maurizio (Imperia) nel 1918 e di lui la madre era orgogliosa: bravissimo nella pallanuoto (con la sua bravura trascinò l'”Imperia” del suo tempo a vincere addirittura uno scudetto!), bravissimo come medico (anche se sua madre non era del tutto d’accordo: nel suo studio lui curava, con competenza, tutti i pazienti, bisognosi o meno, senza farsi mai pagare… come poteva fare solo un santo – buono d’animo e di tutto – quale lui era!). Bravissimo come comandante, alla testa del suo manipolo di ribelli partigiani (seguendo la mamma-maestra di paese in paese nei suoi trasferimenti punitivi perché antifascista, aveva imparato a conoscere e conosceva i monti alle spalle dell’Imperiese e del Cuneese come le sue tasche!).

Il coetaneo Alessandro Natta, suo primo biografo, delineando personalità e carattere di Felice, scrisse che egli volle “essere medico per fare il bene, per sacrificarsi a favore del prossimo” e affermò: “Se una nota prima dev’essere posta in luce dell’animo nobile e puro di Felice Cascione, è la bontà. Un evangelico e disinteressato amore del prossimo e soprattutto degli umili, dei sofferenti, dei vinti”. Convinto comunista della primissima ora (era nato solo un anno dopo la “Rivoluzione russa”), decise di aderire alla Resistenza e assunse il nome di battaglia di “U megu” alla guida della Prima Divisione partigiana di Imperia: per lui “comunismo” non era certo una semplice e irrealizzabile utopia; significava mettere integralmente in pratica (come va ripetendo anche Papa Francesco!) le parole del Vangelo ed essere “compagno” vero al fianco di tutti gli umili e di tutti i poveri, al fianco di tutti i reietti e di tutti gli emarginati, ma soprattutto, da autentico “buon samaritano”, l’amico sempre pronto – anche rischiando in proprio – ad accorrere in aiuto di chiunque avesse bisogno o si trovasse in difficoltà, che fosse comunista o no. La sua bontà d’animo era tale che giunse al punto di vietare agli uomini della sua Divisione di uccidere seduta stante, come avrebbero voluto fare, due fascisti che erano stati catturati e riuscì a convincere tutti i suoi compagni, anche i più ritrosi, affermando con vigore: “Ho studiato da dottore per curare e salvare la vita degli altri, non per uccidere!” Purtroppo uno dei due, riuscito a evadere, si mise in salvo fuggendo a rotta di collo: e fu certamente lui la spia che, rivelando i nascondigli della Divisione comandata dall’intrepido Felice Cascione, fece sì che i fascisti e i nazisti della zona arrivassero a lui, l’astuto comandante che aveva dato loro tanto filo da torcere, tanto da essere considerato “l’imprendibile ‘primula rossa’ della Resistenza del Ponente Ligure e su cui volevano mettere le mani. E lui, ferito gravemente ad una gamba, sanguinante e impossibilitato a fuggire come aveva fatto mille altre volte, visto che avevano catturato un membro della sua Divisione e, credendolo il comandante, stavano per fucilarlo, alla pari di quanto aveva fatto Padre Massimiliano Kolbe ad Auschwitz, ebbe l’altruistico coraggio e l’ammirevole ardimento di attirarli su di sé dicendo: “Lasciatelo, sono io quel Felice Cascione che cercate, sono io il Capo che volete catturare!”

Tanta erano la rabbia e l’odio contro di lui che non fu risparmiato e venne fatto fuori immediatamente con una feroce raffica sul posto. C’è un cippo, oggi, a Case Fontane di Alto, che ricorda il luogo esatto in cui il nostro eroe – davvero “leggendario” e, lasciate che lo dica, davvero “santo” – fu ucciso sacrificandosi per salvare quel suo compagno e, con lui, tutti gli altri della sua Divisione, che così ebbero il tempo di darsi a immediata fuga e mettersi in salvo. Alto e bello, intelligente e buono: era l’idolo delle donne; non temeva il rischio e, da medico, correva sempre a curare chiunque lo cercasse, anche nel paesino più sperduto e isolato o nell’angolo più arduo e difficoltoso da raggiungere. E per questo era ammirato e benvoluto proprio da tutti, comunisti e non: nessuno escluso. Un giorno i ribelli partigiani della sua Divisione, mentre ascoltavano uno di loro che suonava sulla chitarra, che non abbandonava mai, il melanconico motivo russo di “Katjuša”, dissero al loro comandante: “Perché noi non abbiamo un nostro canto per riconoscerci?”

Gli proposero, seduta stante, di comporne lui uno tutto per loro, dato che era di penna facile. L’ottimo Felice non se lo fece dire due volte e, adattandole alla nostalgica musica del popolare canto russo, ideò e buttò giù, tra Curenna e Castell’Ermo, alcune strofe destinate a diventare, riconosciuto ovunque, una sorta di universale inno partigiano: “Soffia il vento, urla la bufera ecc. ecc.”. E quelle strofe, improvvisate e buttate giù su un foglietto di sottile carta velina, le inviò per una revisione a sua mamma, l’integerrima maestra antifascista convinta e proprio per questo inviata, per punizione, ad insegnare e a fare la maestra in scomodi e disagiati paesini di montagna. La mamma-maestra, più che vere e proprie correzioni, apportò qui e là alcuni ritocchi stilistici. Tanto per cominciare l’iniziale “Soffia” (verbo proprio del vento) diventò “Fischia” (un verbo che univa al soffio del vento il sibilo delle sparatorie) e tale è rimasto per sempre sulle bocche e nei cuori di tutti gli antifascisti che ancor oggi lo cantano.

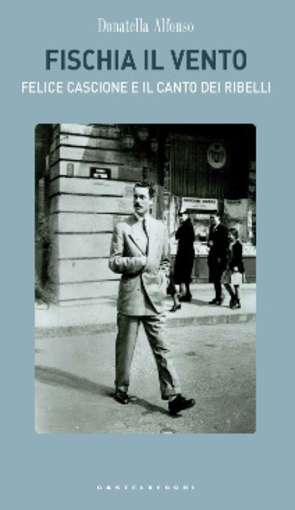

“Fischia il vento”, certo il più noto canto partigiano al mondo, è oggi anche il titolo che la giornalista-scrittrice Donatella Alfonso ha voluto dare alla sua ultima fatica. Che sia sussurrato in sordina o cantato a squarciagola, quel canto – nato dalla sensibilità di “U megu” come dono ai suoi compagni di battaglia per la libertà – trasmette malinconica nostalgia e nel contempo ricrea quel clima di cameratismo e solidarietà che idealmente affratellava tutti i partigiani nella loro dura lotta contro l’efferata dittatura nazifascista. Anche se sono trascorsi ben settant’anni dalla sua morte, il dottor Felice Cascione non è certo una figura sorpassata né un personaggio fuori tempo: le sue imprese non solo sono ancora in grado di stupire e di affascinare, idealisti per loro natura, i giovani d’ogni epoca, ma risultano anche di fulgido esempio per i giovani d’oggi. Dobbiamo, pertanto, essere grati e riconoscenti a Felice Cascione per l’eroica prova che ha saputo offrire fino a cadere vittima a soli 26 anni, nel 1944, della spietata crudeltà di fascisti e nazisti. Lui, che, da comunista verace, aveva messo in pratica le parole del Vangelo, amava sì il prossimo, ma amava nella stessa misura anche i nemici tanto da non volerli uccidere, semmai convincerli d’aver scelto la parte sbagliata perché nessuno aveva loro insegnato la parte giusta; e convincerli, soprattutto, d’aver commesso un grave errore nel sostenere coloro che, giungendo fino alla tortura, soffocavano ogni empito di democrazia e libertà. Per questo – e ci sentiamo di proporlo al rinnovatore Papa Francesco anche dalle pagine di “Trucioli.it” – Felice Cascione meriterebbe proprio d’essere canonizzato e proclamato santo dalla Chiesa, scelto come santo protettore di tutti i partigiani uniti nella buona Resistenza e di tutti coloro che, credendo nella libertà, nel rispetto per gli altri e nell’amore del prossimo, combatterono perché fossero sconfitti i seminatori d’odio e i sopraffattori nazifascisti.

Benito Poggio