Giuda Iscariota fu uno dei dodici apostoli scelti da Gesù di Nazaret, e la sua figura, più di ogni altra, unisce intimità e abisso.

di Vincenzo Bolia

Il nome “Iscariota” deriva probabilmente da Ish-Keriyoth, “uomo di Keriot”, un villaggio della Giudea. Era dunque l’unico apostolo non proveniente dalla Galilea, regione d’origine del Maestro e degli altri discepoli. Diversità geografica, linguistica e forse anche culturale: elementi che, col tempo, lo avrebbero isolato, rendendolo “altro” all’interno del gruppo. Giuda non era un uomo rozzo né marginale: i Vangeli lo presentano come razionale, attento, pratico. Gestiva la cassa comune, custodiva le offerte, segno che godeva di fiducia. Era l’uomo delle cifre e della misura, forse meno incline all’entusiasmo e più sensibile al concreto. Camminava accanto a Pietro e Giovanni, ascoltava le parabole, vedeva i miracoli, ma probabilmente faticava a

Il nome “Iscariota” deriva probabilmente da Ish-Keriyoth, “uomo di Keriot”, un villaggio della Giudea. Era dunque l’unico apostolo non proveniente dalla Galilea, regione d’origine del Maestro e degli altri discepoli. Diversità geografica, linguistica e forse anche culturale: elementi che, col tempo, lo avrebbero isolato, rendendolo “altro” all’interno del gruppo. Giuda non era un uomo rozzo né marginale: i Vangeli lo presentano come razionale, attento, pratico. Gestiva la cassa comune, custodiva le offerte, segno che godeva di fiducia. Era l’uomo delle cifre e della misura, forse meno incline all’entusiasmo e più sensibile al concreto. Camminava accanto a Pietro e Giovanni, ascoltava le parabole, vedeva i miracoli, ma probabilmente faticava a  comprenderne il senso spirituale. Non si ribellò mai apertamente, ma dentro di sé – come molti uomini che cercano la verità – portava il peso del dubbio. Nella tradizione cristiana il suo nome è divenuto sinonimo di tradimento, ma la storia e la teologia ci consegnano un personaggio più complesso: un discepolo che credette, tradì, si pentì e morì. Un uomo che conobbe la fiducia, la caduta e la disperazione, nel giro di pochi giorni.

comprenderne il senso spirituale. Non si ribellò mai apertamente, ma dentro di sé – come molti uomini che cercano la verità – portava il peso del dubbio. Nella tradizione cristiana il suo nome è divenuto sinonimo di tradimento, ma la storia e la teologia ci consegnano un personaggio più complesso: un discepolo che credette, tradì, si pentì e morì. Un uomo che conobbe la fiducia, la caduta e la disperazione, nel giro di pochi giorni.

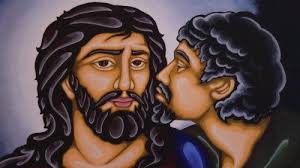

Che cosa è accaduto- La sera dell’Ultima Cena, in una casa di Gerusalemme, Gesù spezzò il pane e disse: «In verità, in verità vi dico: uno di voi mi tradirà». I discepoli si guardarono l’un l’altro. Nessuno parlò. Solo Giovanni, chinato sul petto di Gesù, gli chiese piano: “Chi è, Signore?” Gesù rispose: “È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò.” Poi prese un pezzo di pane e lo porse a Giuda, figlio di Simone Iscariota. In quel gesto – più che nelle parole – si compì la profezia. Giuda uscì nella notte. Nell’oscurità del Getsemani, condusse le guardie dei sommi sacerdoti fino al Maestro e lo salutò con un bacio, il segno convenuto. Gesù gli rispose: “Amico, per questo sei qui?” Poi fu arrestato. Da quel momento, il silenzio di Giuda diventa più eloquente di qualsiasi parola. Matteo racconta che, vedendo Gesù condannato, provò rimorso, riportò i trenta denari e disse: “Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente.” I sacerdoti rifiutarono di ascoltarlo. Allora gettò le monete nel Tempio e si allontanò, solo, fino a un campo ai margini della città. Lì, al mattino, si impiccò a un albero. Un gesto estremo, nato non dalla crudeltà ma dalla consapevolezza. Giuda aveva capito d’essere diventato strumento di un destino più grande di lui, e che la sua libertà, pur intatta, era servita al compimento di un disegno divino.

Che cosa è accaduto- La sera dell’Ultima Cena, in una casa di Gerusalemme, Gesù spezzò il pane e disse: «In verità, in verità vi dico: uno di voi mi tradirà». I discepoli si guardarono l’un l’altro. Nessuno parlò. Solo Giovanni, chinato sul petto di Gesù, gli chiese piano: “Chi è, Signore?” Gesù rispose: “È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò.” Poi prese un pezzo di pane e lo porse a Giuda, figlio di Simone Iscariota. In quel gesto – più che nelle parole – si compì la profezia. Giuda uscì nella notte. Nell’oscurità del Getsemani, condusse le guardie dei sommi sacerdoti fino al Maestro e lo salutò con un bacio, il segno convenuto. Gesù gli rispose: “Amico, per questo sei qui?” Poi fu arrestato. Da quel momento, il silenzio di Giuda diventa più eloquente di qualsiasi parola. Matteo racconta che, vedendo Gesù condannato, provò rimorso, riportò i trenta denari e disse: “Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente.” I sacerdoti rifiutarono di ascoltarlo. Allora gettò le monete nel Tempio e si allontanò, solo, fino a un campo ai margini della città. Lì, al mattino, si impiccò a un albero. Un gesto estremo, nato non dalla crudeltà ma dalla consapevolezza. Giuda aveva capito d’essere diventato strumento di un destino più grande di lui, e che la sua libertà, pur intatta, era servita al compimento di un disegno divino.

Quando e dove– Tutto avvenne a Gerusalemme, durante la Pasqua ebraica, la più solenne tra le feste del popolo di Israele, che commemorava la liberazione dall’Egitto. Erano giorni di pellegrinaggi, di attese messianiche, di fermento politico e religioso. Gesù e i suoi discepoli avevano appena compiuto l’ingresso nella città, accolti da folle che agitavano rami di palma. Il tradimento avvenne di notte, nel giardino del Getsemani, ai piedi del Monte degli Ulivi: luogo di preghiera e di ulivi secolari, dove il silenzio si confonde con il respiro del vento. L’impiccagione, secondo la tradizione, avvenne al mattino del Venerdì Santo, in una valle chiamata “Campo del Vasaio”, acquistata con i trenta denari del tradimento. Là la terra era rossa, e la luce dell’alba si rifletteva sui rami, come se il tempo si fosse fermato. Sono luoghi che ancora oggi esistono, visitati e venerati, ma nessuno può dire con certezza dove Giuda morì. È come se anche la sua tomba, come la sua storia, fosse rimasta in bilico fra visibile e invisibile.

Quando e dove– Tutto avvenne a Gerusalemme, durante la Pasqua ebraica, la più solenne tra le feste del popolo di Israele, che commemorava la liberazione dall’Egitto. Erano giorni di pellegrinaggi, di attese messianiche, di fermento politico e religioso. Gesù e i suoi discepoli avevano appena compiuto l’ingresso nella città, accolti da folle che agitavano rami di palma. Il tradimento avvenne di notte, nel giardino del Getsemani, ai piedi del Monte degli Ulivi: luogo di preghiera e di ulivi secolari, dove il silenzio si confonde con il respiro del vento. L’impiccagione, secondo la tradizione, avvenne al mattino del Venerdì Santo, in una valle chiamata “Campo del Vasaio”, acquistata con i trenta denari del tradimento. Là la terra era rossa, e la luce dell’alba si rifletteva sui rami, come se il tempo si fosse fermato. Sono luoghi che ancora oggi esistono, visitati e venerati, ma nessuno può dire con certezza dove Giuda morì. È come se anche la sua tomba, come la sua storia, fosse rimasta in bilico fra visibile e invisibile.

Perché è importante parlarne- Giuda non è soltanto un personaggio evangelico: è il simbolo universale del conflitto interiore. Rappresenta la tensione tra libertà e destino, tra il bene voluto e il male compiuto. In lui si riflettono le contraddizioni di ogni uomo che sbaglia pur cercando la verità. Per secoli è stato visto come il peccatore irrimediabile, l’emblema dell’errore senza perdono. Oggi, invece, molti studiosi e teologi lo considerano una figura più umana: l’uomo che, nel dramma della colpa, mostra la misura della coscienza. La sua vicenda interroga la Chiesa: può esserci redenzione per chi ha reso possibile la croce? Nel 2016, papa Francesco ricordò che non si può escludere nessuno dalla misericordia di Dio: “Non sappiamo se Giuda sia all’inferno. Il mistero della misericordia di Dio è più grande del nostro giudizio.” Questa frase ha riaperto un dialogo teologico e umano: non per assolvere Giuda, ma per comprendere come la grazia possa passare anche attraverso il fallimento. Giuda, più che colpevole, appare come figura del limite, simbolo della nostra difficoltà a credere fino in fondo. È il volto del pentimento senza ritorno, dell’uomo che scopre tardi la verità, eppure la riconosce.

Il significato nel tempo- Nel Medioevo, Giuda fu dipinto come il maledetto eterno: mostro morale, escluso dalla grazia. Nel Rinascimento, divenne monito e allegoria del libero arbitrio; nell’età moderna, si trasformò in personaggio tragico, vicino a noi, pieno di contraddizioni. La letteratura lo ha riscoperto come testimone dell’enigma: Borges ne fa un mistico rovesciato, colui che si sacrifica affinché Dio compia il proprio mistero; Gibran lo vede come l’unico che comprese davvero Gesù; Pasolini, nel Vangelo secondo Matteo, lo filma con uno sguardo pietoso e umano, quasi fraterno. Nel pensiero contemporaneo, Giuda non è più solo il traditore, ma l’uomo che vive l’esperienza estrema della libertà nel destino. La domanda, tuttavia, resta intatta: fu scelta o necessità? Colpa o obbedienza? È su questa soglia che la poesia trova la sua voce: perché solo la poesia può dire ciò che la storia tace, e accogliere nel silenzio ciò che la teologia non osa spiegare.

Il significato nel tempo- Nel Medioevo, Giuda fu dipinto come il maledetto eterno: mostro morale, escluso dalla grazia. Nel Rinascimento, divenne monito e allegoria del libero arbitrio; nell’età moderna, si trasformò in personaggio tragico, vicino a noi, pieno di contraddizioni. La letteratura lo ha riscoperto come testimone dell’enigma: Borges ne fa un mistico rovesciato, colui che si sacrifica affinché Dio compia il proprio mistero; Gibran lo vede come l’unico che comprese davvero Gesù; Pasolini, nel Vangelo secondo Matteo, lo filma con uno sguardo pietoso e umano, quasi fraterno. Nel pensiero contemporaneo, Giuda non è più solo il traditore, ma l’uomo che vive l’esperienza estrema della libertà nel destino. La domanda, tuttavia, resta intatta: fu scelta o necessità? Colpa o obbedienza? È su questa soglia che la poesia trova la sua voce: perché solo la poesia può dire ciò che la storia tace, e accogliere nel silenzio ciò che la teologia non osa spiegare.

Trilogia poetica

(Zeno V. Bolciani)

Giuda

Sulla tavola

pane e vino,

dodici sguardi

intorno al Maestro.

La voce dice:

«Uno di voi

mi tradirà».

Cala il silenzio.

Un uomo tace,

abbassa lo sguardo,

nessuno sa

se è scelta o destino.

Il ramo

Cammina solo,

lontano dal lume,

tra sassi e vento

che non perdona.

Un albero attende

nell’alba muta,

il cielo guarda

senza parola.

Sale piano,

stringe la corda,

poi si ferma:

tace nel vento.

Sera di Betania

Si spezza il pane,

nulla si dice.

Una mano

raccoglie il lume.

Sull’uscio

resta un’ombra,

un nome solo.

In questa trilogia si evidenzia in Giuda il volto dell’uomo. Non il traditore senza perdono, ma colui che porta su di sé il peso della necessità e del rimorso. Le tre poesie — “Giuda”, “Il ramo” e “Sera di Betania” — disegnano un cammino interiore: dalla parola che ferisce al silenzio che accoglie. Il racconto della colpa si trasforma in una parabola di coscienza, dove la pietà prevale sul giudizio. Non c’è assoluzione, ma comprensione; non condanna, ma ascolto. E in quell’ombra sull’uscio — “un nome solo” — resta la misura del mistero umano che nessuna teologia potrà mai chiudere.

Vincenzo Bolia