“Saraceno”è un termine utilizzato a partire dal I sec. d.C. sino a tutto il Medioevo per indicare i popoli provenienti dalla Penisola arabica o, per estensione, di religione musulmana.

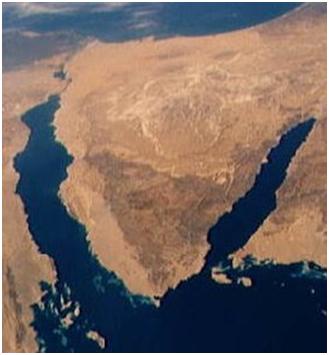

Attraverso il latino, saraceni si fa derivare dall’aramaico sarq[iy]īn che significa “abitanti del deserto” (da sraq, “deserto”) o “orientali” (sharq[iyy]ūn, dal sostantivo arabo sharq, “oriente”. I sinonimi più usati nella tradizione popolare sono stati “Mori ” e “Turchi”. Più precisamente, Saracene erano quelle popolazioni di religione islamica, di provenienza dalla città di Saracco, nel golfo di Aquaba nella penisola araba , che abbracciarono l’Islam fin dal 630 d.c. e che da subito iniziarono, conquista dopo conquista, ad espandersi verso il Mediterraneo.

Fin dal secolo V d.C. le coste liguri, oltre a doversela vedere con le invasioni dei popoli provenienti dal continente, subirono le incursioni dei pirati provenienti dal Mediterraneo Orientale: i “Turchi”, conosciuti in queste zone con il nome di “Saraceni“.

La penisola del Sinai, con il golfo di Aqaba a est e il golfo di Suez a ovest

La penisola del Sinai, con il golfo di Aqaba a est e il golfo di Suez a ovest

Un po’ di storia- Le prime notizie di incursioni saracene sulle nostre coste ci vengono da Liutprando da Cremona, che racconta come i “Turchi“, forse in seguito ad un malaugurato naufragio, siano sbarcati a Saint Tropez nel 889.

Annidatisi a Frassineto (l’attuale La Garde Freinet, sulle alture dell’attuale Saint Tropez), i “Turchi” si muovono lungo la costa sulle loro veloci feluche da cui sbarcano portando il terrore e la morte sulle Riviere fino alla stessa Genova.

Raccontano le fonti: «Era il 26 agosto del 935. Genova era una cittadina con 4.000 abitanti nel castrum (castello di Sarzano) e nella civitas (area intorno a San Lorenzo) e 2000 abitanti nel burgus (zona cattedrale di San Siro).

Le acque tranquille del mare avevano stimolato i marinai-pescatori a spingersi al largo con la maggioranza delle imbarcazioni ormeggiate nel porto. Era notte e in città, gli altri uomini, le donne e i bambini dormivano. Arrivarono silenziosi i Saraceni che avevano ormeggiato le loro robuste navi nella costa antistante la chiesa di San Siro, irruppero armati nella cittadina, uccisero la maggioranza degli uomini, rapirono donne e bambine e le condussero seco come schiave portando altresì via le residue imbarcazioni del porto. I Genovesi furono colti di sorpresa in quanto fino ad allora le scorribande dei pirati saraceni si erano avute solo nei paesini delle due riviere. Il terrore percorse tutti i vicoli: fiamme, urla, saccheggi, un’enorme disperazione.»

Genova ebbe la forza di risorgere potenziando le mura difensive e dal sangue scaturì una inaspettata grinta: da pescatori gli abitanti divennero carpentieri e maestri d’ascia, costruirono galee e varcarono tutti i mari allora conosciuti, come commercianti ma anche come agguerriti e spietati marinai.

Così, circa venti anni dopo, poterono vendicarsi di quella tragica notte passando dalla difesa del proprio territorio all’attacco dei porti della Spagna araba, della Sardegna , della Corsica e dei territori costieri nord africani.

La bandiera di San Giorgio divenne il simbolo della ripresa e quando veniva avvistata incuteva nelle navi nemiche quel terrore che avevano provato i suoi inermi abitanti durante il massacro del 935. L’espugnazione di Frassineto nel 972 non mette però fine alle scorrerie dei barbareschi, che riprenderanno più violente che mai dopo la presa di Costantinopoli (1453) e la proclamazione della “guerra santa” con la conseguente espansione ottomana in tutto il Mediterraneo: Europa e Paesi Arabi sono così ancora una volta allo scontro frontale che già vide protagoniste Roma e Cartagine e che, ancor oggi, si ripropone con tutti i suoi problemi.

Per tutto il Cinquecento i musulmani spadroneggiarono sul mare dove aggrediscono e catturano ogni bastimento che incontrano; sulle nostre coste poi i “Turchi” agiscono sia con fulminee incursioni dal mare, sia con vere e proprie operazioni militari che comprendono assedi ed occupazione di territori, costringendo le popolazioni locali a rifugiarsi nell’entroterra.

Il pericolo era poi acuito dalla presenza delle spie: non era infatti raro il caso di chi, a suo tempo catturato e ridotto schiavo, forte della propria conoscenza del territorio recuperava la libertà facendosi guida dei “Turchi” nelle loro scorrerie in Riviera (un’altra maniera per sfuggire allo status di schiavo era quella di “comprarsi” la libertà in quanto, dopo ogni razzia, il bottino conquistato veniva diviso in tre: un terzo all’armatore, un terzo al comandante ed il restante ad equipaggio e schiavi, che col tempo accumulavano abbastanza ricchezze per poter riscattare la loro libertà).

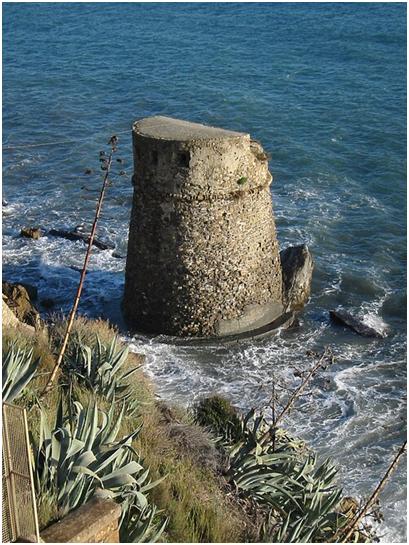

È in questo periodo che sorge gran parte delle torri di avvistamento (molte delle quali ancora oggi esistenti) che caratterizzano il ponente ligure: generalmente di forma tronco-conica, posizionate in luoghi strategici e visibili l’una con l’altra in modo da avvertire dell’invasione fin nelle vallate montane.

Fu in quei tempi veramente in gioco l’intera civiltà occidentale, sottoposta ad una pesantissima pressione che si allenterà significativamente solo dopo la battaglia di Lepanto (1571) che, con l’affondamento della flotta avversaria, segnò il trionfo delle armi cristiane

su quelle saracene

Tra storia e leggenda- In numerosi borghi costieri soprattutto della riviera di ponente si sono succeduti nel tempo sbarchi, assalti, ruberie e deportazioni. Il Ponente subì l’incubo dei “Turchi” su due fronti: in mare aperto, ai danni delle flottiglie commerciali, e sulla terraferma, mai sicura di fronte agli improvvisi sbarchi di quei feroci predoni. Sulla terraferma, il terrore indotto dai “Turchi” fu tale che i paesi sul litorale, troppo esposti, vennero abbandonati a favore di nuovi insediamenti interni, protetti da torri di avvistamento erette in riva al mare e dalla mura che cingono il borgo. Le incursioni avevano come obbiettivo non solo il saccheggio ma soprattutto, elemento ancora più penoso, il rapimento di persone da ridurre in schiavitù e da usare per chiedere riscatti.

I pirati barbareschi amavano colpire i paesi costieri all’alba o durante la notte, per sorprendere i locali nel sonno. L’addestramento militare consentiva loro di essere rapidi ed efficaci anche nell’oscurità; spesso scendevano dalle navi anche un migliaio di uomini che sapevano muoversi in modo perfettamente organizzato e si spingevano senza problemi anche per diversi chilometri nell’entroterra. Nei paesi poco protetti avvistare una flotta corsara significava dover fuggire al più presto: spesso la gente doveva abbandonare, oltre ai pochi beni materiali, le persone malate e gli anziani, ben sapendo di lasciarli a morte certa perché inutili al lavoro o al riscatto.

Quando si sentivano particolarmente sicuri, i pirati si fermavano addirittura sulle spiagge prima di ripartire, aspettando eventuali familiari decisi a trattare subito i riscatti. Più spesso gettavano l’ancora a poca distanza dalla costa issando una bandiera nera che segnalava la loro intenzione di effettuare le eventuali transazioni a bordo, nel rispetto degli intermediari.

Chi non poteva pagare veniva portato schiavo in Africa e del suo riscatto si sarebbe trattato in seguito, anche dopo molti anni.

Spotorno- Si racconta che all’epoca delle incursioni saracene, una notte, un soldato che era di guardia alla spiaggia di Spotorno si insospettì, udendo strani rumori. Nel buio ordinò al probabile nemico di retrocedere, ma nessuno rispose. Terrorizzato cominciò ad arretrare sperando di arrivare in paese per lanciare l’allarme. Ad un certo punto avvertì qualcosa di appuntito appoggiarsi sulla sua schiena. Inevitabilmente pensò che i turchi lo avessero preso alle spalle; si sentì senza via di scampo e gettando a terra la lancia gridò disperato: “Sciò, turco, me rendu! Me rendu, sciò turco, ho dito che me rendu!”

Ancora una volta nessuno parlò e l’uomo rimase immobile attendendo ormai la fine. La luna, che fino a poco prima era oscurata, illuminò col suo chiarore la spiaggia. Il soldato, vedendosi praticamente spacciato, si voltò così dicendo: “Ormai pe mì a l’è finia“. In quel momento si rese conto che la lancia nella schiena altro non era che la prua di una barca abbandonata sulla spiaggia. Allora rapidissimo riacquistò tutto il suo coraggio urlando al mare e alle stelle: “No me rendu, e no me renderìa pè tutti li turchi de la Barberìa.”

Un’antica leggenda della Liguria di Ponente affermava che i Saraceni erano diavoli tanto orribili ‘da far impallidire al loro cospetto le stelle, tremare la terra, vestire della più nera caligine il cielo, accozzare vento contro vento, intestare le aure col loro respiro e assordirle coi tuoni, piangere le madri e grandinare sassi’. Uno di questi diavoli venne vinto, si dice, da San Bernardo sul Monte Giove, che da quel giorno venne rinominato San Bernardo in segno di riconoscenza per il suo liberatore-

Bergeggi- Un’altra leggenda narra dell’impossibile e infelice storia d’amore tra il principe saraceno Achmet e Ines, figlia di un nobile di Bergeggi. La vicenda risalirebbe al X secolo quando la costa ligure era oggetto di incursioni saracene. Sul capo più estremo di Bergeggi viveva in una torre fortificata un nobile insieme ai propri figli Roberto e Ines. Accadde che un giorno dovette assentarsi affidando dunque la difesa della proprietà a Roberto. Durante la sua assenza i Turchi assalirono la torre e Roberto si ritrovò a combattere da solo le orde di Saraceni venute dal mare e bramose di distruzione. Fece scudo col suo corpo mentre i fendenti delle scimitarre stavano per raggiungere l’amata sorella. La scena fu straziante e i Saraceni rimasero colpiti da quell’atto di valore nonché dal dolore della ragazza. In particolare fu il raìs saraceno Achmet a rimanere colpito dalla bellezza di Ines e così, innamoratosi, decise che la ragazza avrebbe dovuto vivere da principessa al suo fianco. Fece costruire un bellissimo e imponente castello in quell’isola prospiciente alla costa e lì condusse a vivere Ines. Lui si faceva vedere da lei raramente; a volte passeggiavano insieme al tramonto sulla spiaggia e in breve tempo il loro legame divenne indissolubile. Nel frattempo la gente della costa osservava con crescente preoccupazione quella fortezza nemica sorta sul mare. Si dice che Achmet la sera portasse Ines sotto un bellissimo loggiato costruito in posizione panoramica e lì le parlasse di mondi lontani e fantastici incantandola per ore e ore.

Il loro idillio ebbe fine una mattina quando all’orizzonte comparvero le prime galee con i vessilli della Repubblica di Genova; Achmet consapevole dell’imminente battaglia si allontanò con la propria flotta dall’isola. Prima di affrontare il nemico, diede a Ines un anello con incastonata una pietra miracolosa che si sarebbe magicamente offuscata quando lui si fosse trovato in pericolo; al contrario la sua lucentezza avrebbe confermato la sua salvezza. I due eserciti si fronteggiarono sul mare come pure i due rispettivi comandanti; Achmet lanciò il segnale ai suoi uomini di non attaccare e avanzò da solo tra le schiere nemiche giungendo al cospetto del condottiero cristiano. Dopo un breve colloquio un’espressione di gioia e di commozione comparve sul volto di quest’ultimo: Achmet gli aveva indicato il castello dove avrebbe ritrovato sua figlia sana e salva.

Il Principe saraceno si allontanò poi con le proprie navi e scomparve. Pochi giorni dopo la pietra magica che Ines portava al dito si offuscò e la ragazza cominciò a trascorrere interi giorni scrutando l’orizzonte in attesa del ritorno di Achmet. Il castello detto “del saraceno” andò lentamente in rovina e anche Ines morì per il dolore. Trascorsero gli anni e sull’isola fu costruito un monastero.

Un giorno vi sbarcò un anziano pellegrino che chiedeva ospitalità. I monaci l’ospitarono nell’edificio assegnandogli una cella dalla quale si vedevano le rovine del castello. Si racconta che il vecchio guardasse in quella direzione sussurrando il nome di Ines e struggendosi dal dolore e poco dopo morì. Soltanto in seguito di seppe che era il principe Achmet, tornato per cercare la sua amata. Si dice che ancora oggi in certe notti di luna sia possibile scorgere il fantasma dei due innamorati che, tenendosi per mano, passeggiano al chiaro di luna.

Ceriale- In un’ulteriore leggenda collegata ai Saraceni gioca un ruolo anche il basilico. Il basilico, ingrediente così tipico della cucina di Liguria, è detto anche la “pianta dei re“. Il suo nome, infatti, deriverebbe dal greco basilèus che significa, per l’appunto, re. A questa pianta aromatica è legata una leggenda che risale al tempo delle scorrerie dei pirati saraceni nella regione e, in particolare, nella Riviera di Ponente. Si racconta infatti che nel 1637 Ceriale venne attaccata da un’orda di saraceni capeggiata dal principe Ben Khaled. Entrato a forza nel paese i pirati cominciarono a uccidere chiunque si opponesse e a saccheggiare le case. Tutto sembrava perduto per gli abitanti del paese, quando accadde un fatto del tutto inaspettato.

Il principe Khaled vide una bellissima ragazza affacciata alla finestra e se ne innamorò così tanto da fare immediatamente interrompere il saccheggio e ordinare il ritiro delle sue truppe. Khaled tentò in tutti i modi di conquistare la bella che gli aveva rapito il cuore, ma tutto fu vano e così, infuriato e con l’orgoglio ferito, lasciò il paese promettendo vendetta. Non molto tempo dopo, infatti che il principe ritornò a Ceriale con propositi più bellicosi che mai. Sbarcò con otto sciabecchi carichi di saraceni tra i più crudeli e sanguinari e diede il via al saccheggio.

Questa volta la violenza fu peggiore della precedente. Guidati dal loro capo, più furioso di tutti e assetato di vendetta, i suoi menavano colpi senza tregua, col fermo proposito di non risparmiare nessuno. Intanto Khaled teneva d’occhio la casa di colei che aveva osato rifiutare il suo amore. Gli abitanti di Ceriale si difesero con estrema determinazione ma l’esito della battaglia era ormai scontato, dato che i morti e i feriti aumentavano a ogni istante. Quando si ritenne soddisfatto del massacro, il principe Khaled giunse sotto la finestra della fanciulla, ordinandole di arrendersi a lui. Per tutta risposta, senza sporgersi dalla finestra, la giovane fece cadere un pesante vaso di basilico, che si infranse proprio sulla testa del principe saraceno, colpendolo in pieno. Il bellimbusto io cadde a terra tramortito e, approfittando di questo, i pochi uomini del paese che erano sopravvissuti, gli tagliarono la gola con i loro coltelli da pesca.

Le truppe saracene allora, senza il loro capo, iniziarono a subire gli attacchi degli avversari rimasti e furono così costretti alla ritirata. Da quel giorno sul davanzale di ogni finestra di Ceriale fa bella mostra di sé un vaso con una piantina di basilico.

Eredità saracena- Cosa è rimasto in Liguria dei Saraceni? Sicuramente alcuni cognomi ed alcuni toponimi :per es. la Baia dei Saraceni a Varigotti o la Torre dei Saraceni a Imperia, a Sassello o a Sanremo ed in altri numerosi posti, monte Moro, monte Faudo (da faud che in arabo vuol dire faro); l’uso di alcune parole di derivazione araba come camallo (dal termine arabo “hammâl” che significa facchino), macramé (da “mahhrama”, che in arabo significa fazzoletto o asciugatoio) e mezzero (da “mi’zar”, velo). ecc, oltre ad alcune novità per l’epoca: la coltura del pero, del susino e del grano saraceno, il mulino con ruota ad acqua, l’apertura di alcune strade nell’entroterra del ponente e di alcune miniere di argento , uno stile architettonico (basti vedere alcuni costruzioni a Borgio Verezzi o Varigotti).

Tiziano Franzi

(Dal libro: Tiziano Franzi, Viaggio nella Liguria medievale, Erga ed., Ge, 2025)