Come già pubblicato da Trucioli.it (vedi……) nel territorio di Badalucco si trova la cosiddetta “Tana o Caverna Bertran”. La stessa grafia è controversa, perché nei pochi documenti, essa si trova citata sia con il nome “Bertan” sia come “Bertrand”.

di Tiziano Franzi

Iniziamo la seconda parte con una constatazione. Quando, nel 1985, fu scelto lo stemma che identificasse la Regione Liguria, riportato anche sul suo gonfalone, si preferì un disegno molto schematico, in cui la storia e la tradizione dei Liguri non fu preso in considerazione.

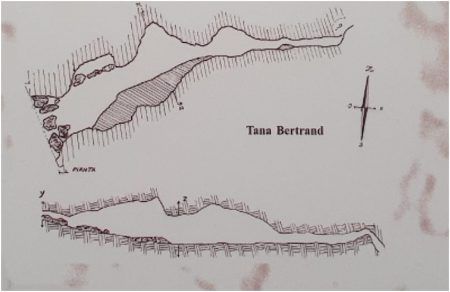

Tana Bertrand, si tratta di un sito preistorico di particolare importanza perché, a differenza di altre caverne o grotte presenti nel finalese e in altre parti della Liguria di ponente, questa fu usata unicamente come sepolcreto e non anche come luogo abitativo. Peraltro le dimensioni stesse del sito ne avrebbero impedito questo secondo uso.

I primi studi di Grace Mary Crowfoot- La prima studiosa che compì i primi scavi di ricognizione nel 1906 fu l’entomologa inglese Grace Mary Crowfoot che, seguendo le indicazioni del parroco di Badalucco, raggiunse con fatica l’imboccatura della tana, che si trova in un luogo impervio e a strapiombo. La studiosa ne conosceva l’esistenza perché essa era famosa tra gli scienziati del settore per la presenza degli scarafaggi ciechi, scoperti da due entomologi, Dodero e Spagnolo.

Appena cominciò, strisciando, il suo ingresso nella tana, come racconta la Crowfoot stessa «Mentre guardavo le pareti in cerca degli scarafaggi ciechi, assolutamente per caso, mi sono imbattuta in qualcosa di inaspettato: proprio sopra il basamento della grotta, ho visto due mascelle e un osso lungo e stretto, forse un omero. Erano resti umani, non c’erano dubbi.»

Grace Mary Crowfoot procedette a scavi superficiali e limitati nello spazio di quella caverna che era così angusta da renderne difficile il transito interno, per circa 80 centimetri in superficie e pochi metri in lunghezza, ricavandone comunque resti significativi.

Le analisi a cui quei resti furono sottoposti in Inghilterra confermarono infatti che si trattava di resti umani risalenti all’età del Rame non lasciavano dubbi sul suo utilizzo: la tana, sul fianco occidentale del Monte Faudo, a 800 metri s.l.m., è una grotta sepolcrale. L’unica grotta in tutta la Liguria che in epoca preistorica fu adibita esclusivamente a sepolcreto.

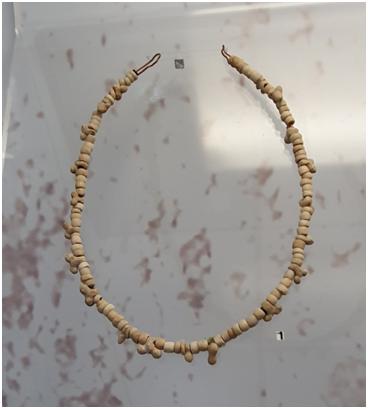

Nell’articolo apparso nel numero di luglio 1926 della rivista «Man», Grace Mary Crowfoot descrive quanto ritrovato nella tana Bertran tra il 1906 e il 1909: punte di freccia in selce, un ago ricurvo e pendenti in osso, gusci a chiocciola, resti animali, ossa umane, in particolare omeri e frammenti di cranio riferibili a circa 10 individui, circa 300 perline in ematite e steatite di forme diverse. Alcune di queste formano collane particolari perché caratterizzate da un’alternanza di perline semplici e perline con una protuberanza, le cosiddette pietre lavorate ad alette, un ornamento rappresentativo dell’età del Rame, tipico della Francia e per la prima volta scoperto in Italia. Questo ci suggerisce la possibilità di scambi e relazioni tra le popolazioni della Valle Argentina e quelle del sud della Francia.

Ancora Mary Crowfood scrive: «Quando ritrovai i resti umani nella tana Bertrand, l’istituzione museale di riferimento nell’imperiese era il museo Bicknell di Bordighera. Fu quasi spontaneo, quindi, donare a questo museo le ossa umane che giacevano nella tana.» (vedi Trucioli, n. 81 del 3 aprile 2025)

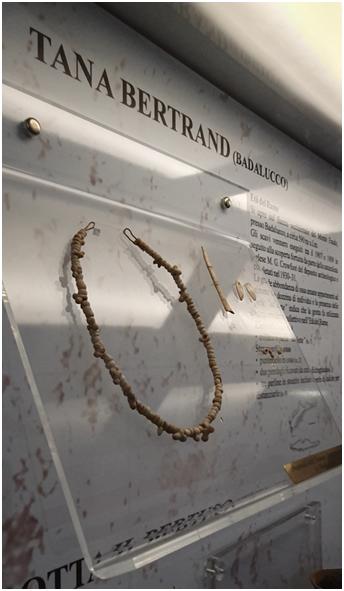

Da tale museo i reperti furono spostati nel Museo archeologico di Sanremo dove ad essi è dedicata una vetrina che ha come indicazione per i visitatori il testo: « TANA BERTRAND (Badalucco). Età del rame. Si apre sul fianco occidentale del Monte Faudo presso Badalucco a circa 800 m .slm. Gli scavi vennero eseguiti tra il 1907 e 1909 in seguito alla scoperta fortuita da parte della naturalista inglese MG Crowfoot del deposito archeologico e completati nel 1930 –’31. La grande abbondanza di ossa umane appartenenti ad almeno una decina di individui e la presenza delle perle “ad alette” indica che la grotta fu utilizzata come sepolcro collettivo nell’età della rame. Elementi decorativi :collana in perle a alette (n.1); strumenti in osso: punteruolo in osso (n.2); due pendagli ricavati da zanne di cinghiale (n.3); perline in steatite incluse in perle di calcite per distanziarle(n.4) »

La Crowfood si trasferì subito dopo in Egitto, dove iniziò l’attività di ricercatrice antropologa, dedicandosi in particolare alla ricostruzione dei tessuti locali antichi, realizzando un apposito telaio e ricercando filati che fossero il più possibile simili a quelli usati ai tempi delle dinastie faraoniche.

Le ricerche nel sito di Badalucco furono quindi sospese e quasi se ne perdette consapevolezza. Ripresero nel 1930. per interessamento soprattutto dello studioso imperiese Angelo Saglietto, (vedi Trucioli,n. 80 del 27 marzo 2025), che insieme ad altri studiosi locali le portò avanti fino al 1933, ampliando di molto in lunghezza la zona di ispezione e portando alla luce reperti di estremo interesse scientifico. Basti dire che quello che sembrava essere un anfratto di limitata estensione, divenne (ed è tutt’oggi) l’unica caverna esclusivamente sepolcrale di tutta la Preistoria in Liguria. Purtroppo, come spesso accade agli uomini riservati, altri si “appropriarono” del suo lavoro, senza riconoscergli il giusto merito, tanto che in una comunicazione ufficiale il suo nome è a mala pena citato.

Sofo riusciva ad arrivare alla radice di ogni situazione, non limitandosi a ciò che già era noto, ma ponendosi sempre ulteriori domande alle quali, con le sue approfondite conoscenze, cercava, spesso riuscendoci, di dare una risposta adeguata e chiarificatrice del significato delle cose e delle relazioni tra esse, sostenendo che scavare alla ricerca delle tracce dei nostri antichissimi progenitori fosse come «scavare nelle profondità dell’animo umano.»

Gli studi di Sofo- Gli scavi, come detto ripresero nel 1930 e proseguirono fino al 1933: si tratta dei cosiddetti “scavi Gentile” dal nome del farmacista imperiese che, ben sfruttando i modi della politica del tempo, parve dimenticarsi di quanto Angelo Saglietto aveva documentato con assoluta precisione, senza neppure concedergli una citazione nel documento che confluì nella relazione ufficiale di Baroncelli (all’epoca Sovrintendente alle antichità del Piemonte e della Liguria).

Furono i discepoli di Sofo, Ito Ruscigni ed Emanuele Saracini, che ritrovando ed esaminando gli appunti dettagliatissimi di Saglietto, molti anni dopo, ridiedero l’onore dovuto a chi aveva materialmente contribuito a portare alla luce – anche a proprie spese – ciò che quella tana aveva nascosto per millenni: ossa umana e manufatti che indubbiamente risalgono al periodo Neolitico, due o tremila anni avanti Cristo.

Da quella campagna di scavo emersero manufatti e resti umani di grande importanza. Di essi si tratterà in modo approfondito in un libro di prossima pubblicazione e saranno illustrati nel Museo archeologico dedicato a Mary Grace Crowfoot che il Comune di Badalucco di appresta a inaugurare, come dichiara il sindaco Matteo Orengo.

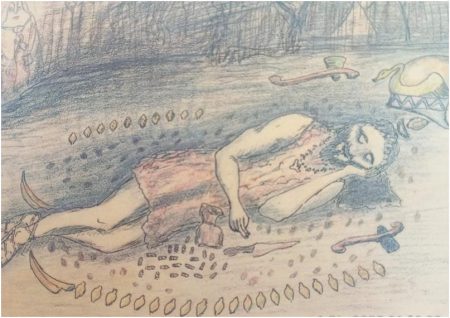

Si tratta di armi in pietra e osso, ornamenti in pietra e osso, avanzi di animali e soprattutto di resti umani. Di questi ultimi – i più interessanti – è qui sufficiente riassumere quanto lo stesso Sofo scrisse nei suoi appunti: «RESTI UMANI. Consistono in frammenti di ossa e denti appartenenti tutt’al più a una decina di individui di tutte le età; di ossa di intere notevoli non restano che qualche frontale e due o tre parietali molto mineralizzati . Questi avanzi umani appartenevano probabilmente alla famiglia del capo di una tribù stanziata forse a Oriente del monte Faudo (che era il loro Monte sacro) sul declivio dolce verdeggiante della vallata di Dolcedo. La ricostruzione di un cranio -dice Sofo– da me tentata con frammenti di ossa disparate può solo dare l’idea del tipo antropologico a cui appartenevano quei preistorici della fine dell’età della pietra. I caratteri cranici risultano i seguenti: fronte ampia, notevole sviluppo delle bozze parietali, mascella larga e forte , caratteristiche del mesaticefalo ortognato rilevanti le qualità di razza intelligente, energica e combattiva. La statura risulterebbe piuttosto alta. Si tratta dunque di una razza abbastanza ben dotata, quale poteva essere appunto quella ligure: forse degli antenati stessi dei Liguri dell’età del bronzo che portarono attraverso l’Europa la fiaccola di quella “tradizione solare” di cui testimoniamo i miti di quei tempi e che i Liguri poi trasmisero ai Latini. Altre sepolture in zone vicine permettono di farci un’idea della probabile disposizione che dovevano avere originalmente anche i cadaveri della caverna Bertran insieme alle loro armi e ornamenti. Il corpo era disposto con la testa verso oriente in attitudine ripiegata e tutto intorno erano disposte le armi e gli ornamenti .»

Si tratta quindi di reperti resi ancor più interessanti scientificamente dal fatto che, come detto, il sito era stato destinato dagli antichissimi abitatori unicamente a luogo di sepoltura, si pensa, di individui che ricoprivano posizioni di rilievo nella gerarchia tribale di quella popolazione.

I resti di un individuo, in particolare, attirarono l’attenzione di Saglietto-Sofo che, dopo averne studiato le particolarità, volle definire quel sito come “La tomba dell’Eroe”, annotando: « Il corpo era sepolto disposto con i piedi verso occidente (la Regione dei morti e delle acque che gli antenati attraversarono ), col viso rivolto verso il sud ( dove il sole trionfa sulle tenebre ) in atteggiamento di chi è immerso nel sonno ( per significare il risveglio oltre la morte ). Tutt’intorno erano disposti gli oggetti funebri, armi e ornamenti rituali, a guisa di talismani protettivi del “doppio ” (dell’eroe divinizzato), mediatore fra la famiglia e l’avo divino (Apel). Presso il capo erano posate due asce di pietra verde e giadeite scura, per significare il duplice e supremo potere (regale e sacerdotale ) dell’eroe. Ai lati erano disposti trentatré frecce silicee, simbolo della potenza sovrumana dello sguardo e della parola che si attribuiva al defunto divinizzato e che si manifestava col Tuono e con la Folgore; in corrispondenza e a portata della mano destra erano due pugnali silicei, simbolo del potere vigilante della giustizia eroica ; sul petto era una collana di perle litiche con un pendente a foggia di pietra triangolare o di piastra ovale o di uomo schematico, per significare la tradizione e la famiglia in cui perpetuava la luce e la vita soprannaturale che emanava e che faceva capo all’avo divino. Presso i piedi erano messe delle zanne di cinghiale, per indicare il potere lunare dei popoli inferiori, sottomessi e diventati il punto d’appoggio per l’affermazione della potenza solare. Nella fossa si spargevano conchiglie, di cui si riempiva anche una borsa che si appendeva alla cintura per significare il trapasso e la “moneta di Caronte” . Pure nella fossa era disposto uno strato di ocra rossa e gialla che alludeva alla terra del risveglio sempiterno”.

Tutto questo simbolismo solare degli oggetti mostra dunque assai chiaramente l’influsso della cultura atlantica e iperborea nello sviluppo della civiltà ligure neolitica ed eneolitica. Anche il mito del sacrificio degli animali totemici sulla tomba del defunto e del banchetto funebre nasconde ugualmente significati luminosi . L’eroe ligure assunto con la morte alla natura degli immortali, diventa il pontefice invisibile che trasmetteva a mezzo del rito sacrificale dei totem, le influenze soprannaturali destinate a mantenere i contatti con l’occulto e a perpetrare e sviluppare la virtù e la potenza eroica della razza.

Concludendo: l’analisi del materiale archeologico, l’esame antropologico del cranio ricostruito, la leggenda esumata, tutto tende a confermare come la Caverna Bertan sia stata la tomba di uno di quei condottieri dei Liguri i navigatori e colonizzatori che portavano il titolo di “Cigno Ligure” quando già nel Mediterraneo orientale fioriva la civiltà del bronzo.»[ La Caverna Bertran, a cura di Ito Ruscigni, Lo Studiolo ed., Sanremo, 2021]

Il Cigno Ligure, secondo una tradizione plurisecolare, è il simbolo del popolo ligure e viene rappresentato sull’acqua e con lo sfondo del disco solare, altro elemento importantissimo nella mitologia antica. Esso fa riferimento al personaggio mitologico di Cicno, re dei Ligures, che fu trasformato in cigno da Apollo per il suo dolore per la morte di Fetonte. Questo mito è stato ripreso dall’Associazione Liguri nel Mondo come simbolo per ricordare l’antica origine della popolazione ligure e l’unione dei liguri in tutto il mondo.

Quando, nel 1985, fu scelto lo stemma che identificasse la Regione Liguria, riportato anche sul suo gonfalone, si preferì un disegno molto schematico, in cui la storia e la tradizione dei Liguri non fu preso in considerazione.

Il Cigno Ligure , disegno di Emanuele Saracini, presentato al concorso per la definizione dello stemma della Regione Liguria

Tiziano Franzi