Una nuova rubrica, “Il Franco Tiratore”, curata dal dott. Paolo Geraci, collaboratore di Trucioli.it. Sarà uno spazio dedicato agli argomenti che gli capiteranno sotto tiro, affrontati con leggerezza, spirito franco e talvolta birichino. Luoghi del mangiare e del bere, non soltanto in Liguria, data la competenza del titolare sull’argomento. Ma non ci stupiremo se si tratterà di argomenti diversi, diciamo di varia umanità. Come in questo primo numero.

di Paolo Geraci

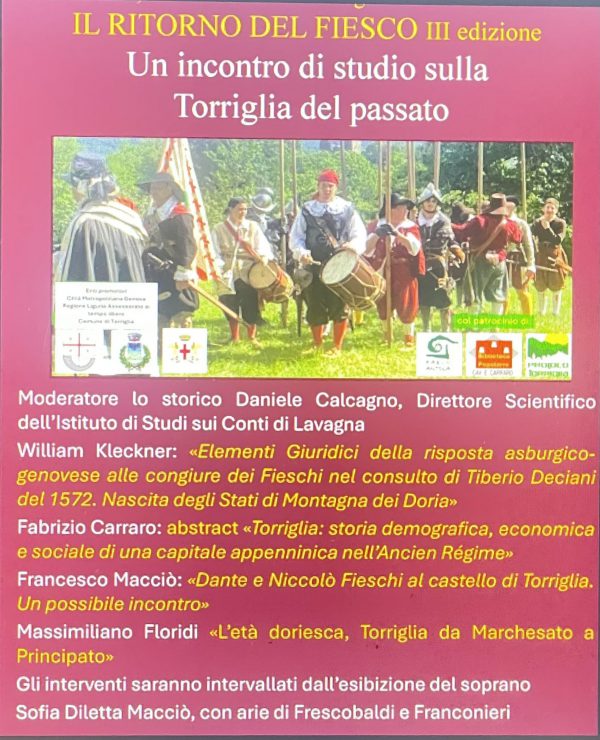

A bella de Turiggia, tutti a voaan e nisciun a piggia-

Conviene che certe cose siano fatte depositare o forse anche stagionare prima di riprenderle e usarle. Come un salame di qualità o un vino di corpo. Così anche un piccolo ma significativo evento – una conferenza – che si è svolto a Torriglia (GE), il 6 settembre 2025 (“Il ritorno del Fiesco”), oggi mi sembra pronto per l’uso, piuttosto che non scaduto e da rimuovere. Anzi, oggi lo utilizzerò a freddo per rimescolare alcune suggestioni passate con le impressioni più recenti.

Ed ecco un racconto proveniente dalla sboccatura della memoria a partire dalla tavolata dei relatori e simpatizzanti seguita alla conferenza. Io tra di loro per amicizia e, in verità, perché c’era qualche posto libero a tavola.

Quattro relatori invitati a parlare di Torriglia e dei suoi feudatari cinquecenteschi, i Fieschi. Ospiti a tavola gli eredi Doria Pamphilj da una parte e l’ultimo discendente della dinastia Fieschi dall’altra. E io di fronte a loro a triangolare gli sguardi tra le orme di Loano, città amata dai Doria, e i fantasmi di Torriglia, terra perduta del “Fiesco”.

La lontananza sfoca il ricordo di un surreale battibecco suscitato da una bella relazione letteraria di Francesco Macciò sui versi 100-102 del XIX canto del Purgatorio in merito al senso della citazione di “Siestri” (intra Siestri e Chiavari s’adima una fiumana bella e dal suo nome lo titol di mio sangue fa sua cima), ma proprio per questo sarà bello aspettare che siano pubblicati (auspicabilmente) gli atti dell’Incontro di studio “sulla Torriglia del passato”.

Ma il tempo ha scremato i ricordi. E tra quelli rimasti vivi c’è la voce straordinaria di una soprano, giovane bella esile di corpo quanto potente di fiato, Sofia Diletta Macciò, che – tra i battibecchi immoderati – regalava piccoli momenti di piacere assoluto ai presenti, spaziando da Frescobaldi a Mozart.

E poi la commovente magistrale relazione dell’amico William, massimo esperto al mondo – I suppose – di storia della famiglia Doria. Con partecipazione quasi filiale raccontava del ricorso legale intentato dai Fieschi dinanzi alla corte asburgico-genovese nel 1572, dopo la sfortunata “congiura” del 1547, per rientrare in possesso dei loro feudi appenninici assegnati ai Doria a costituirne gli “Stati di Montagna”. Ricorso ovviamente respinto; l’aria non tirava più a favore del Fiesco!

E poi anche la conclusione ecumenica del piacevole e garbato “ciociaro” don Massimiliano, marito di Gesine (la figlia adottiva londinese di Ombretta, principessa di Melfi, ultima erede di sangue della grande famiglia Doria Pamphilj Landi).

Ma, tralasciando la superba relazione accademica di Fabrizio Carraro sulla storia demografica, economica e sociale di Torriglia, passerei alle mie impressioni sulla tavolata successiva e alla psichedelia dell’accostamento Fieschi-Doria.

Mi trovavo quindi, quasi per caso, alla tavolata post-congressuale seduto al lato di fronte a certe amabili persone – tra cui sulla destra, a me note – i due coniugi Doria-Pamphilj-Landi e – a me sconosciuto né identificato – l’architetto Ibleto Fieschi, sul lato sinistro. Ora non intendo dilungarmi troppo (ne farò un cenno più avanti) in storie di Torriglia, del suo marchesato, della sottrazione dello stesso ai Fieschi e della sua concessione ai Doria dopo la sciagurata e anche sfortunata congiura.

Ma seguendo la mia vena eterodossa e un po’ anarchica, da Franco Tiratore, vorrei lanciare qualche saetta sul destino degli umani, sempre uguale nei secoli, per i poveracci e per i gran signori. Senza pretesa di filosofeggiare, obviously.

Confesso subito che la mia simpatia quella sera stava a sinistra (metaforicamente parlando), cioè… alla mia sinistra, dalla parte del misterioso Ibleto. Sulla destra stava un altro tipo di sentimento, certamente positivo e anche affettuoso, ma diverso. I Doria, diciamo gli eredi Doria di oggi, infatti mi parevano troppo pregni di quel fardello di potere e di storia che ha gravato sulla mia amata Loano per secoli e che fatica a sgombrare il campo dalla mia convinzione che la storia è meglio lasciarla stare dov’è e che i personaggi meglio immaginarli da lontano. Proprio come sosteneva Hegel. E poi i due coniugi anglo-ciociari, essendo di casa nel loro feudo prediletto loanese, mi risultavano più familiari. La loro presente semplicità e giovialità mi impedivano di elaborare pensieri astrattamente ostili e questo mi dispiaceva un po’, sembrandomi quasi un vincolo alla libertà di pensiero. Li sapevo avvezzi alle frequentazioni degne della loro dinastia, dei loro palazzi romani e genovesi, nonché eredi di una fortuna incommensurabile, forse anche troppo. Basta così per ora. Freunde, nicht diese Töne! – ah Schiller! – sondern lass uns angenehmere anstimmen…

Il “modesto” Ibleto, a me sconosciuto, mi veniva indicato dal commensale alla mia sinistra che, una volta dichiaratosi torrigliese, non potè sfuggire alla mia curiosità. Ma esiste oggi qualche Fieschi scampato allo sterminio cinquecentesco? Certo, guardi, è lui l’ultimo Fieschi!

Qui urge – per chi non lo sapesse – una brevissima spiegazione storica. I Fieschi, antichissima famiglia di pura nobiltà feudale, acquistano Loano nel 1507 da Corrado Doria. Dopo quarant’anni, nel 1547, ai primi di gennaio, si conclude la vicenda in modo drammatico a causa della sventurata iniziativa di Gian Luigi Fieschi che, per motivi che non stiamo a ricordare, organizza una congiura contro il coetaneo Giannettino Doria allo scopo di spodestare il potentissimo zio Andrea Doria. Le cose sembrano mettersi bene per i congiurati, ma la sfiga vuole che, dopo aver eliminato Giannettino, Gian Luigi cada in mare dentro la sua armatura e anneghi.

La vendetta di Andrea Doria sarà terribile. Appoggiato dall’imperatore Carlo V, l’Ammiraglio eliminerà (quasi) tutti i Fieschi viventi estirpandone la genìa. E riceverà in regalo da Carlo V tutti i loro feudi, compresi quelli di Loano e di Torriglia costituendo lo “Stato Doria” ampliato con gli “Stati di montagna” ex-Fieschi. In sintesi i Fieschi spariscono dal circolo e si estinguono, o quasi. E qui arriviamo, nel 1572, alla causa per la restituzione di cui ha parlato William Kleckner il 6 settembre. E, ironia della sorte, quella causa persa dei Fieschi contro i Doria (e Genova) corrisponde simmetricamente a quella, egualmente persa settant’anni prima, intentata dai Doria nel 1500 per annullare la promessa di vendita di Loano da parte di Corrado ai Fieschi.

Torniamo a noi e alla tavolata post-accademica.

Ero sorpreso e anche un po’ commosso per quella percepibile discrepanza tra i nobili ospiti seduti ai due angoli alla base del triangolo virtuale di cui il mio sguardo occupava il vertice. Due storie così diverse ed egualmente strane. La principessa Gesine Pogson (Doria) orfanella londinese adottata da Orietta Doria, quindi erede dell’immensità di patrimonio e di tanta nobiltà araldica, che gira con il marito Massimiliano, nobile ciociaro di minor rango, per gli antichi feudi di famiglia a raccogliere fondi per la Fondazione o chissà per quali altri motivi benefici.

Il conte Ibleto (Fieschi), architetto genovese, nobilissimo di sangue (la statua marmorea del suo omonimo antenato sta in San Lorenzo a Genova), che vive da perfetto borghese in una dimensione assimilabile a quella dei borghesi, senza tracce di eredità cospicue, e generato dopo secoli da una discendenza scampata allo sterminio per un colpo di fortuna. Come racconta lui stesso, probabilmente l’antenato cinquecentesco del suo ramo, Bartolomeo, briccone o – come era prassi ai tempi – di lama veloce e senza scrupoli, reo dunque di qualche delitto e per questo esiliato da Genova a fine ’400, non potè partecipare alla fatal congiura. E fu quindi risparmiato dalle ire funeste del potente Andrea Doria.

Giudica il giorno quando è giunta la sera: questo antico proverbio di saggezza popolare che in area anglosassone suona: call no man happy until he dies, call no day happy until the evening, sembra perfetto per il nostro caso, a distanza di mezzo millennio dall’epoca dei fatti. L’esilio pre-congiura del Fiesco ne salvò il patrimonio, quantomeno genetico, e si rivelò una fortuna per la dinastia dei conti di Lavagna. L’insuccessibilità dell’Orietta Doria fu la fortuna della nostra Gesine e indirettamente del simpatico Massimiliano.

Ma poi sappiamo che ogni momento della vita è a un tempo sera e mattina, a seconda del punto di vista e la stessa Nera Signora forse sarà sera o mattina per chi ci crede.

E ben lo sperimentò anche Clementina, la dama torrigliese dei primi del Cinquecento, che – fortunata lei – ricevette per anni le attenzioni speciali di Sinibaldo Fieschi, allora signore di Torriglia. Quando poi il suo Pigmalione la lasciò per i lidi eterni, la “povera” ragazza, ormai attempata, non trovò certo marito, dopo che in anni passati, tanti l’avrebbero desiderata e presa con gran soddisfazione. Insomma call no day happy until the evening o più popolarmente “a bella de Turiggia, tutti a voaan e nisciun a piggia”.

Paolo Geraci