Nei giorni 25-27 settembre anche quest’anno, come tradizione, ha celebrato il Lanzerotus day con manifestazioni di varia natura, di interesse folcloristico e culturale, coinvolgendo anche gli alunni della scuola primaria locale.

di Tiziano Franzi

La tradizione vuole che Lanzarotto Malocello, discendente della nobile famiglia di armatori dei Malocello di Genova, sia nato a Varazze, che faceva parte del territorio dalla stessa controllato.

Nel 1312 Lanzarotto partì da Genova alla ricerca dei fratelli Ugolino e Vadino Vivaldi che, dopo avere passato lo stretto di Gibilterra nel 1291 per compiere un viaggio attorno all’Africa, avevano fatto perdere ogni notizia di sé.

Passato anch’egli lo stretto di Gibilterra e avventurandosi nella navigazione nell’oceano, sfruttando i venti alisei, Lanzarotto approdò nella più settentrionale delle cinque isole che gli antichi greci e latini avevano chiamato Isole Fortunate e ad essa diede il proprio nome, tanto che ancor oggi quell’isola si chiama Lanzarote.

Si trattò di un’impresa eccezionale per il tempo, che servì come preludio all’impresa di Colombo.

Pochissimo si sa del viaggio di Malocello, perché egli non lasciò alcun diario di bordo. Attraverso altre fonti sappiamo che egli rimase sull’isola per circa vent’anni, facendovi costruire anche un castello e che ne fu cacciato a causa di una rivolta dei Guanci, popolazione locale che egli aveva inizialmente sottomesso.

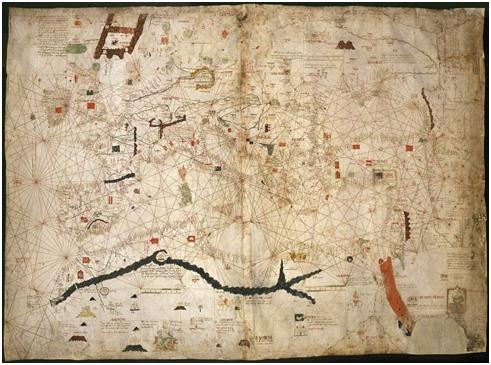

Al momento dell’arrivo di Malocello, l’isola era governata da un re di nome Zonzamas con la consorte Fayna. Essi ebbero due figli, Tiguafaya (erede al trono, che venne deportato nel 1393 insieme alla moglie e ad altri indigeni), e Guanarame, che succedette loro sul trono. La storia vuole che il nobile biscaglino Martin Ruiz de Avendaño, sbarcato sull’isola nel 1377, abbia concepito con la regina Fayna una figlia illegittima Ico, che in seguito sposò Guanarame ed ebbe un figlio, Guardafía (ribattezzato Luis de Guardafía). Guardafía fu il sovrano che vide l’arrivo della spedizione di Jean de Béthencourt nel 1402. Sua figlia si chiamò Teguise e lasciò il nome alla cittadina odierna. Essa sposò in seguito il nipote di Jean de Béthencourt, Maciot de Béthencourt. Lanzarotto Malocello fu dunque lo scopritore delle Isole Canarie però non le conquistò, cosa che invece fece Jean de Béthencourt anni dopo. Il portolano di Angelino Dulcert (1339) fu il primo a registrare l’isola col nome di Insula de Lanzarotus Marocelus; il suo nome indigeno era Tite-Roy-Gatra.

La notizia della spedizione di Malocello ebbe grande eco in tutta Italia, tanto che Giovanni Boccaccio, mettendo a frutto i propri studi, scrisse nel 1342 il trattato De Canaria et insulis reliquis ultra Ispaniam in Occeano noviter repertis , più noto come De Canaria, come risultato di numerose corrispondenze e testimonianze di amici navigatori della città di Siviglia, mostrando forte interesse scientifico riguardo alle usanze e ai costumi dei popoli delle Canarie, interesse coltivato quando Boccaccio risiedeva nella cosmopolita corte napoletana.

La vicenda narrata nel De Canaria prende forma sulla scorta di una lettera inviata da alcuni mercanti fiorentini in sede a Siviglia (e dunque la lettera non poteva che essere in volgare) e Boccaccio racconta della partenza di una piccola flotta, ben armata ed equipaggiata, partita da Lisbona il primo giorno di luglio 1341 e giunta pochi giorni dopo alle isole Canarie, già parzialmente esplorate da Lanzarotto Malocello qualche anno prima.

La spedizione, condotta da navigatori liguri e fiorentini al servizio del re Alfonso IV del Portogallo, esplorò Madera, allora disabitata, e le Canarie prendendo contatto con la popolazione indigena dei Guanci; rientrò nel novembre dello stesso anno riportandone alcuni indigeni che si erano avvicinati a nuoto alle navi (i Guanci non erano o non erano più in grado di costruire imbarcazioni e ogni isola costituiva un piccolo mondo a sé, anche sul piano linguistico) e qualche saggio delle materie prime, in verità poco preziose, di cui le isole erano fornite.

Vengono riferiti invece alcuni episodi di questo primo incontro tra gli europei e una popolazione extraeuropea non toccata dalla predicazione cristiana, in cui diversi studiosi moderni hanno voluto vedere il più precoce resoconto di un approccio imperialista o, d’altro canto, lo sguardo curioso di un umanista su isole di fama antica e intatta.

Nelle prime righe del De Canaria Boccaccio, che sceglie il latino anziché il volgare come aveva fatto nel Decameron, perché si tratta dio un saggio scientifico e il latino era – e sarà ancora per secoli- la lingua dotta per eccellenza.

Anno ab incarnato Verbo mcccxli a mercatoribus florentinis apud Sobiliam, Hispanie Ulterioris civitatem, morantibus, Florentiam lictere allate sunt ibidem clause xvii Kal. decembris anno iam dicto, in quibus que disseremus inferius continentur. Aiunt quidem primo de mense iulii huius anni iam dicti duas naves, impositis in eisdem a rege Portogalli opportunis ad transfretandum commeatibus et cum hiis navicula una munita, omnes Florentinorum, Ianuensium et Hispanorum castrensium et aliorum Hispanorum < * * * >, a Lisbona civitate datis velis in altum abiisse […]

[Nell’anno del Signore 1341 da parte di alcuni mercanti fiorentini presso Siviglia, città della Spagna Ulteriore, giunsero a Firenze alcune lettere, l’8 dicembre dell’anno sopra detto, nelle quali è contenuto ciò che esporremo in seguito. Affermano che il giorno 1 luglio di quell’anno, due navi, con una imbarcazione minore allestite dal re di Portogallo (il quale aveva anche fornito le provviste necessarie alla traversata), sciolte le vele presero il largo da Lisbona, tutte con equipaggio di Fiorentini, Genovesi, soldati regolari spagnoli e altri Spagnoli …..]

Dei mercanti fiorentini che diedero notizia a Firenze della spedizione – scrive lo studioso Andrea Bocchi – possiamo solo supporre che fossero corrispondenti del banco Bardi, dunque già del padre di Boccaccio e di Boccaccio medesimo, e per questo egli possa aver visto il carteggio, normalmente riservato.

Dal testo della lettera si deduca che le prime due navi mercantili fossero armate, mentre la terza doveva fungere da scorta alla piccola flotta.

Nella traduzione dal latino di Sebastiano Campi (1830) si legge che: « Tutte le dette navi con favore di vento in capo al quinto dì arrivate colà, vennono in dietro, et alle case di loro giunsono in novembre riportando le prede che ora diremo; et primieramente condussono quattro huomini degli habitatori di quelle isole, et anchora pelli di becchi et di capre in buondato, et sevo, olio di pesce, et spoglie di foche, et anche lignami rossi, tingenti quasi fussono verzino, e fatti a simile del verzino; sebbene que’ che di tali cose hanno cognoscimento dicano non essere verzino; et anco portonno delle buccie degli alberi buone similemente a tignere in rosso, et della terra rossa et simili.»

Apprendiamo inoltre che a capo della spedizione c’era Nicoloso da Recco, il quale scrive che la prima isola raggiunta si trovava a quasi 900 miglia da Siviglia, con un perimetro di 40 miglia, « sassosa tutta, et selvosa et abondante di capre, et altri bestiami; gli huomini et le donne andare nude et essere salvatiche per li costumi et li riti. ». Da quell’isola la flotta salpò verso un’altra isola, più grande della precedente (presumibilmente l’odierna Fuerteventura) .

Qui « vidono venirsi all’incontro sul lido moltitudine grande, huomini et donne, che quasi tutti erano nudi. Alcuni che pareano più alti vestivano pelli caprine tinte di giallo, et di rosso, e, secondo parea di lungi, morbidissime e dilicatissime, cucite con assai artificio di corde de’ budelli; e come poteasi cognoscere dagli atti di loro mostravano avere un principe, che riverito era da tutti et honorato. Quella moltitudine di giente mostrava desiderio di avere abboccamento et commercio, et trattenersi con que’ di sopra le navi. Allora le più piccole di quelle navi andate più di vicino al lido, nè potendo in maniera veruna capire l’idioma di quelli non ebbono animo di scendere. Avea, secondo che dissono, quell’idioma molta polizia, et a modo dello italiano era spedito assai. Ma veggiendo coloro come niuno delle navi scendesse, ve ne furo alcuni che si sforzaro d’arrivare a quelli notando; sì che ne presono certi, e sono li condotti da loro. Finalmente veduto i marinai che non veniane loro utile nessuno, dipartironsi da quel luogo; e fatto il giro di fuori dell’isola, conobbero quella essere molto meglio coltivata nelle parti del settentrione, che in quelle del mezzodì. Vidervi case molte, fichi, et alberi, et palme sterili dei dattili, et ortaglie, et cavoli et erbaggi buoni da essere mangiati; per che sbarcaronvi XXV de’ loro con armi, i quali cercando chi dentro fosse di quelle case, trovorno esservi circa XXX persone tutte ignude: le quali spaurite in vedere quelli armati, se ne diero alcune a fuggire, et empiero di alti gridori que’ luoghi.»

Si avvicinarono dunque alle case, costruite in pietra e legno, ma, trovandole chiuse, furono costretti ad abbattere la porta di una di queste, che videro essere all’interno intonacate di bianco. Qui trovarono fichi secchi, orzo e frumento con spighe più bianche e con grani più grossi dei nostri. « È questa isola ripiena d’habitatori, et benissimo coltivata, et vi ricolgono grano, biade, frutta, e più di qualunch’altra cosa, fichi. Il grano et le biade sono manucate da loro od a modo degli uccelli, od in farina, che mangiano senza pane farne, et beono acqua.»

Proseguendo la navigazione intravidero altre isole, per lo più sassose e senza abitanti. In una di queste (presumibilmente l’odierna Tenerife) video un monte altissimo ( il vulcano Teide), « a stima XXX miglia, et anco di più, che vedesi molto di lungi, et sulla vetta vi appare un certo biancore; e tutto il monte è sassoso»

Prima di fare vela verso il ritorno in patria, portarono con sé quattro uomini, «Erano i quattro homini che condussono, della etade senza barba, et di bello sembiante, portavano brache, fatte così: haveano ricinta a’ lombi una corda, dalla quale pendeano fila di palma spesse, o di giunchi da uno e mezzo a due palmi al più, et per esse cuopriansi le vergogne di innanzi et di dietro, se non che il vento od altro le inalzasse; non sono tonduti, et hanno lunghi et biondi i capelli sino quasi all’umbilico: cuopronsi di questi, et camminano a piedi nudi. La isola d’onde furono tolti ha nome Canaria, la più abitata delle altre; nè possono intendere idioma nessuno, essendo stato parlato loro con diversi; in statura non passano la nostra; sono membruti, animosi et forti, con intendimento grande, come se ne può fare giudicio. Parlano con loro per accenni, et essi per accenni rispondono a maniera de’ mutoli; hannosi rispetto tra loro, ma particolarmente verso di uno de’ loro; et ha questi brache di palma, et li altri hannole di giunchi tinte di giallo e di rosso. Cantano dolcemente e ballano a maniera quasi fussono franciosi; sono giulivi et svelti, et assai dimestici più che molti spaniuoli non sono.» […]

«Furono mostrati loro i danari d’argiento; che non li conoscono, come ne anche li aromati di qualunche natura. Mostrate collane d’oro, vasi intagliati, sciabole, spade d’ogna sorta, pare che non habbianne vedute mai, nè avute; mostrano anche di havere fidanza, et lealtà grandissima infra di loro, per quanto si può far congettura, principalmente perchè niuna cosa manucabile dassi ad alcuno di loro, senza che prima di manucarla la divida in uguali porzioni, et ne dia ad ognuno la sua porzione.

Le donne di loro maritansi, et le già maritate portano brache a modo di homini; le tuttavia fanciulle vanno affatto nude, non stimando vergogna di andare così. Hanno come noi le unità de’ numeri et mettonle dinanzi alle diecine così: 1, nait, 2, smetti, 3, amelotti, 4, acodetti, 5, simusetti, 6, sesetti, 7, satti, 8, tamatti, 9, aldamorana, 10, marava, 11, nait-marava, 12, smatta-marava, 13, amierat-marava, 14, acodat-marava, 16, sesatti-marava, ec»

Concludendo, Boccaccio annota: «Sin qui arriva la relazione; ma sembra che non fosse trascritta per intiero, essendovi la pagina di dietro bianca, come per continuare la scrittura.»

Tiziano Franzi