Durante un cammino anche il cervello automaticamente macina e rimugina, imboccando strade scelte da “lui” stesso e che ci accompagnano in un cammino “filosofico” parallelo.

di Giuseppe Testa

Come un cavallo scosso, libero di correre senza la volontà del fantino che lo guidava, i pensieri prendono strade diverse dalla logica che ci guida quotidianamente e tocca a noi, con quel poco di volontà che ci resta, inseguirli…

Come faccio spesso, appena possibile “inforco” lo zaino e mi accingo alla camminata, spesso solitaria. Il mio “status” di pensionato non lega con quello degli amici più stretti, ancora operativi. Ho sempre sentito un richiamo particolare per le strade e gli antichi percorsi di cui è ricco il nostro entroterra, quelli che si facevano a piedi e che oggi rischiano di scomparire… quelli che quando li imbocchi devi dimenticare “l’Uomo Moderno” e tornare ad essere un uomo “più umano”. Ecco quindi alcune riflessioni e fantasie sui camminatori di Ieri e di Oggi, fatte “strada facendo”.

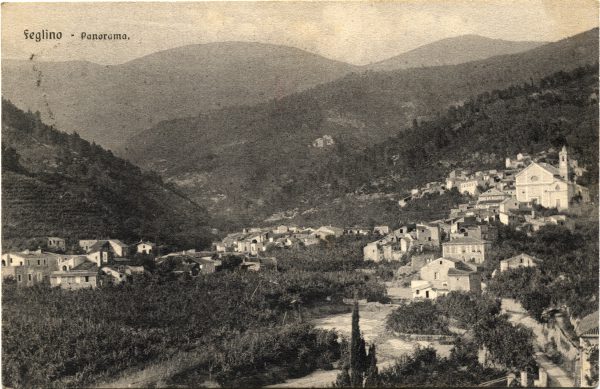

In un giorno come tanti altri, imbocco un vecchio sentiero (tecnicamente una mulattiera), esistente da tempi immemorabili, diretto alla chiesa/rifugio di San Giacomo, sulla Colla omonima alle spalle di Feglino, sullo spartiacque alpino. Il silenzio, rotto dai miei passi e dal respiro profondo, è l’innesco di una serie di riflessioni, che voglio (almeno alcune) condividere.

Mi sovviene pensare al modo di affrontare e concepire la strada, che è il tramite per collegare due realtà lontane, a come sia cambiato in modo incessante nel tempo ed in modo decisivo nell’età contemporanea, anche rispetto ad un passato abbastanza recente. I nostri nonni, fino ad un secolo fa, si spostavano spesso a piedi, a volte su animali da soma, su carro, raramente in treno. Molto spesso il camminare era l’obbligo giornaliero di contadini, agricoltori e pastori, che con i loro attrezzi in spalla dovevano percorrere distanze più o meno lunghe, che separavano la casa dal sito da coltivare.

I “vecchi” avevano meno possibilità e abitudine allo spostamento “vacanziero“, a meno che non fosse assolutamente necessario, né avevano mezzi a disposizione. La strada era quindi “vissuta” in modo assolutamente diverso da Noi oggi. Il cammino faceva parte del tempo quotidiano: era un tempo in cui ci si confrontava direttamente col clima, con la fatica del percorso, ma con una serie di opportunità. Si incontrava gente, si parlava e meditava, ci si dissetava alle fontane, c’era il tempo di pregare davanti ai piloni votivi o le chiesette campestri, si percepivano i profumi della terra e del bosco, si ammiravano i panorami, si raccoglievano frutti selvatici, si condividevano pericoli, dalle nevicate alle bufere: il viaggio diventava un tempo di esperienza e conoscenza.

I “vecchi” avevano meno possibilità e abitudine allo spostamento “vacanziero“, a meno che non fosse assolutamente necessario, né avevano mezzi a disposizione. La strada era quindi “vissuta” in modo assolutamente diverso da Noi oggi. Il cammino faceva parte del tempo quotidiano: era un tempo in cui ci si confrontava direttamente col clima, con la fatica del percorso, ma con una serie di opportunità. Si incontrava gente, si parlava e meditava, ci si dissetava alle fontane, c’era il tempo di pregare davanti ai piloni votivi o le chiesette campestri, si percepivano i profumi della terra e del bosco, si ammiravano i panorami, si raccoglievano frutti selvatici, si condividevano pericoli, dalle nevicate alle bufere: il viaggio diventava un tempo di esperienza e conoscenza.

La strada era un ponte, tra la partenza e la destinazione, ed era una realtà intermedia ma che faceva parte delle vita.

La strada moderna invece tende ad annullare questo ponte. Si sale su auto climatizzate, si imboccano strade che vengono progettate e realizzate perforando montagne e saltando le valli. Il panorama diventa fatto di viadotti e gallerie, tutte uguali. Magari si ascolta musica e ci si estranea dal mondo. Il tempo del viaggio è un non tempo, un tempo sospeso: siamo già proiettati con la testa là dove siamo diretti e consideriamo il viaggio tempo perso da annullare limitandolo il più possibile aumentando la velocità. Del fatto che il viaggio così concepito sia tempo sottratto alla vita ce ne rendiamo conto solo quando siamo incolonnati in ingorghi e rallentamenti.

Oggi la strada “ideale” è quella che elimina tutto ciò che divide e separa le realtà diverse che si incontrano nel tragitto, all’insegna del vuoto, della linea retta, della velocità. Non ci diamo più il tempo giusto della vita ed il modo con cui le strade sono progettate oggi lo attesta chiaramente. In questo modo però, il percorso si svuota di segni e sulla strada non incontriamo più testimonianze, ma “autogrill” tutti identici, con gli stessi prodotti. E’ mutata radicalmente la natura della comunicazione e di conseguenza anche quella del viaggio.

Proprio partendo da queste riflessioni, trovo che è estremamente affascinante, sia quando affronto uno spostamento a piedi, o un viaggio, cercare di vivere nel modo più completo possibile anche questo tempo intermedio quando se ne presenta l’occasione, in quanto ogni strada percorsa consapevolmente è sempre un viaggio attraverso il tempo e noi stessi, ed è triste lasciarsi sfuggire questo tempo intermedio “pensandolo” come un tempo rubato alla vita.

L’incontro con un tratto impervio mi riporta momentaneamente al presente. Sono costretto a guardare i miei piedi scegliere bene il sasso su cui poggiare, e sono le mie scarpe a darmi il “la” ed innescare nuovamente altri pensieri. Rifletto su queste scarpe da montagna, niente di speciale, ma che coloro che nei secoli passati hanno schiacciato queste stesse pietre non avevano, anzi a volte erano addirittura scalzi.

Il primo pensiero va ai pellegrini medievali, trovandomi io su un percorso “Jacopeo“. Penso alle migliaia di costoro che da qui andavano nei due sensi, a Roma o Gerusalemme, e verso Compostela. Quasi tutti vestiti (o svestiti) nello stesso modo essenziale, con cappello, mantello e pochi stracci. Questi uomini hanno forgiato e unito l’Europa rimanendo singolarmente “sconosciuti“. Questi flussi ci hanno lasciato una fitta rete di strutture (molte convertite in chiesette), tracce nella toponomastica, percorsi, molte rappresentazioni nell’arte e nelle cronache rimanendo una memoria collettiva fortissima, e di contro una personale assolutamente mancante. Nel mondo rurale e contadino di allora, fortemente radicato sul proprio territorio, questi uomini rappresentavano un flusso autorizzato a muoversi, protetto e assistito, sradicato dalla servitù della gleba, ma volontariamente o forzatamente condannati al faticoso raggiungimento della meta.

Penso a noi camminatori moderni con piumini e materiale tecnico termico, guanti, cappelli, occhiali, racchette. Ripenso a quegli “straccioni” affamati, stanchi e sperduti: ritorno a pensare a me, con telefonino e gps, con barrette energetiche e quant’altro, e cerco di immaginare cosa poteva pensare un uomo del medioevo, che sceglieva o era costretto a partire, per un mondo lontano, con altre genti, paesaggi, cibi, lingua, usi e costumi differenti. Senza mappe e senza percorsi tracciati, solo altri compagni di cammino, qualche chiesetta o pilone votivo come segna-percorso, cani randagi, lupi e banditi sui percorsi. La vista di un rifugio, l’acqua fresca delle fonti, qualche frutto sul percorso, un piatto caldo elemosinato avevano per lui un significato che per me sono inimmaginabili. La fede, la preghiera e la paura muovevano i suoi passi: oltre alla fede era la paura la compagna di viaggio, perché bastava perdersi di notte in qualche foresta, incontrare una tormenta di neve o altro, e ciò significava la morte. Mi sento fortunato di poterli imitare, relegando al minimo (quasi zero), i pericoli. Tutta l’Europa è piena delle tracce di questo illustre sconosciuto, il pellegrino: sappiamo in generale come e dove si muoveva, come era vestito, quali erano le motivazioni che lo spingevano, volontariamente o forzatamente, al cammino, quasi mai sappiamo altro. Penso a lui e mi viene da paragonarlo al milite ignoto, ed penso anche alle famiglie che ne aspettavano il ritorno. Salvo pochissimi, non si conoscono le storie che li hanno indotti/costretti ad intraprendere tale viaggio. Non conosciamo neanche l’esito finale di queste esperienze: se sono tornati, quanto sono cambiati, se hanno accettato di tornare al loro piccolo mondo locale o se questo oramai gli stava stretto. Ormai i loro orizzonti si erano allargati, parlavano (o meglio capivano) più lingue, sapevano molte cose, non erano più gli stessi di quando erano partiti. Rimane di loro qualche sepoltura, qualche targhetta, le note di qualche cronista che ne racconta il transito e poco altro. Ne sono passati migliaia, in silenzio, senza lasciare traccia scritta, e ciò mi colpisce e fa riflettere. Però sappiamo che erano una moltitudine, viste le numerose strutture create per sostenerli. Quando cammino sulle loro strade, e guardo chiese e rifugi, non vedo la sola pietra dura che oggi rimane di quel tempo, ma mi sforzo di immaginare come quella pietra potesse essere allora, cosa abbia rappresentato, quali storie questi luoghi abbiano visto, e le persone con cui sono venute a contatto.

Penso a noi camminatori moderni con piumini e materiale tecnico termico, guanti, cappelli, occhiali, racchette. Ripenso a quegli “straccioni” affamati, stanchi e sperduti: ritorno a pensare a me, con telefonino e gps, con barrette energetiche e quant’altro, e cerco di immaginare cosa poteva pensare un uomo del medioevo, che sceglieva o era costretto a partire, per un mondo lontano, con altre genti, paesaggi, cibi, lingua, usi e costumi differenti. Senza mappe e senza percorsi tracciati, solo altri compagni di cammino, qualche chiesetta o pilone votivo come segna-percorso, cani randagi, lupi e banditi sui percorsi. La vista di un rifugio, l’acqua fresca delle fonti, qualche frutto sul percorso, un piatto caldo elemosinato avevano per lui un significato che per me sono inimmaginabili. La fede, la preghiera e la paura muovevano i suoi passi: oltre alla fede era la paura la compagna di viaggio, perché bastava perdersi di notte in qualche foresta, incontrare una tormenta di neve o altro, e ciò significava la morte. Mi sento fortunato di poterli imitare, relegando al minimo (quasi zero), i pericoli. Tutta l’Europa è piena delle tracce di questo illustre sconosciuto, il pellegrino: sappiamo in generale come e dove si muoveva, come era vestito, quali erano le motivazioni che lo spingevano, volontariamente o forzatamente, al cammino, quasi mai sappiamo altro. Penso a lui e mi viene da paragonarlo al milite ignoto, ed penso anche alle famiglie che ne aspettavano il ritorno. Salvo pochissimi, non si conoscono le storie che li hanno indotti/costretti ad intraprendere tale viaggio. Non conosciamo neanche l’esito finale di queste esperienze: se sono tornati, quanto sono cambiati, se hanno accettato di tornare al loro piccolo mondo locale o se questo oramai gli stava stretto. Ormai i loro orizzonti si erano allargati, parlavano (o meglio capivano) più lingue, sapevano molte cose, non erano più gli stessi di quando erano partiti. Rimane di loro qualche sepoltura, qualche targhetta, le note di qualche cronista che ne racconta il transito e poco altro. Ne sono passati migliaia, in silenzio, senza lasciare traccia scritta, e ciò mi colpisce e fa riflettere. Però sappiamo che erano una moltitudine, viste le numerose strutture create per sostenerli. Quando cammino sulle loro strade, e guardo chiese e rifugi, non vedo la sola pietra dura che oggi rimane di quel tempo, ma mi sforzo di immaginare come quella pietra potesse essere allora, cosa abbia rappresentato, quali storie questi luoghi abbiano visto, e le persone con cui sono venute a contatto.

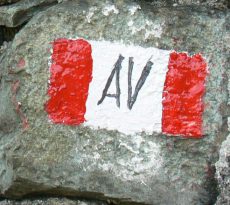

In un punto critico del bosco un altro pensiero mi assale, dopo il fremito di iniziale smarrimento: come era camminare su strade sconosciute e non segnalate?

Come potevano camminare su strade senza indicazioni, rischiando l’oscurità e lo smarrimento, che poteva in periodo invernale condurre alla morte, per raggiungere le loro mete? A parte indicazioni a riferimenti geo-morfologici, credo fossero le edicole sacre, poste agli incroci, il punto di riferimento dei viandanti. Queste completavano quanto principalmente fatto dalle numerose chiese e cappelle rurali, spesso con zona rifugio, dislocate sui rami della viabilità.

Mentre oggi segnali di tutti i tipi ci indicano le varie direzioni, una volta il viandante ne era spesso pericolosamente ignaro, per cui lo sbagliare strada (immaginiamo d’inverno, alla sera o con cattive condizioni climatiche), poteva significare lo smarrimento ed in alcuni casi la morte. Così cappelle e piloni votivi rassicuravano e proteggevano, riuscendo con la preghiera, a volte mera superstizione, ad esorcizzare e vincere queste paure. Gli incroci facevano sempre un po’ paura: da qualche parte avevo letto che in età medievale, negli incroci davanti alle edicole, venivano anche seppelliti i suicidi, senza funerale e con le ossa spesso frantumate: era la punizione per chi, smarritosi in vita, era condannato a perdersi per l’eternità. Per molti la paura di smarrirsi era colpa del diavolo, e l’incrocio assunse significato di luogo con presenza maligna. Ancora oggi, in determinati giorni “magici” per gli adepti del satanismo, questi crocicchi sono sede di rituali magici e vengono segnati con “666”: qualcuno di questi segni li incontrai anch’io, in altre occasioni. E’ raro potere oggi risalire oggi a quale Santo erano dedicate originariamente queste cappellette, mentre oggi sono generalmente dedicate alla Madonna. I vecchi affreschi sono scoloriti, anche gli intonaci sono ormai sbriciolati.

Mentre oggi segnali di tutti i tipi ci indicano le varie direzioni, una volta il viandante ne era spesso pericolosamente ignaro, per cui lo sbagliare strada (immaginiamo d’inverno, alla sera o con cattive condizioni climatiche), poteva significare lo smarrimento ed in alcuni casi la morte. Così cappelle e piloni votivi rassicuravano e proteggevano, riuscendo con la preghiera, a volte mera superstizione, ad esorcizzare e vincere queste paure. Gli incroci facevano sempre un po’ paura: da qualche parte avevo letto che in età medievale, negli incroci davanti alle edicole, venivano anche seppelliti i suicidi, senza funerale e con le ossa spesso frantumate: era la punizione per chi, smarritosi in vita, era condannato a perdersi per l’eternità. Per molti la paura di smarrirsi era colpa del diavolo, e l’incrocio assunse significato di luogo con presenza maligna. Ancora oggi, in determinati giorni “magici” per gli adepti del satanismo, questi crocicchi sono sede di rituali magici e vengono segnati con “666”: qualcuno di questi segni li incontrai anch’io, in altre occasioni. E’ raro potere oggi risalire oggi a quale Santo erano dedicate originariamente queste cappellette, mentre oggi sono generalmente dedicate alla Madonna. I vecchi affreschi sono scoloriti, anche gli intonaci sono ormai sbriciolati.

Penso che quasi tutte le edicole versano in stato di grave degrado ed abbandono, mentre sarebbe auspicabile un recupero materiale. Oltre a darci una idea dei culti, le edicole votive sono un formidabile rivelatore di antichi percorsi, oggi sconosciuti e abbandonati a favore di nuove carrozzabili, che le hanno condannate all’oblìo. Ecco un altro pensiero: questa via, tanto frequentata ed importante allora, oggi è praticamente dimenticata e quasi abbandonata: i camminatori di allora non lo avrebbero mai pensato. Le strade e autostrade che costruisce con orgoglio ed arroganza l’Uomo di Oggi, che ritiene eterne, faranno la stessa fine a vantaggio di altre direttrici ed altre modalità di spostamento?

Altro pensiero: apparentemente non vedo nessuno, ma mi sento in compagnia ed “osservato“: sono sicuro di essere solo? In effetti qualche volta mi capita di “intercettare“, arrivato in un luogo, una particolare presenza, una sensazione particolare di magia e mistero, non meglio spiegabile. Questa percezione mi colpisce sia che ci si trovi in zone conosciute, che in altre visitate per la prima volta. E’ come se quel luogo (magari bello, panoramico, ricco di profumi, o anche orribile, quasi pauroso) comunicasse esperienze fatte da altri nel passato, o che fossero abitati da entità soprannaturali. Gli antichi Romani, questa energia, la chiamavano <a “>Genius Loci (il genio del luogo), detta anche “l’Anima del luogo”. Ma cosa significa dire che i luoghi hanno “un’Anima?”

Altro pensiero: apparentemente non vedo nessuno, ma mi sento in compagnia ed “osservato“: sono sicuro di essere solo? In effetti qualche volta mi capita di “intercettare“, arrivato in un luogo, una particolare presenza, una sensazione particolare di magia e mistero, non meglio spiegabile. Questa percezione mi colpisce sia che ci si trovi in zone conosciute, che in altre visitate per la prima volta. E’ come se quel luogo (magari bello, panoramico, ricco di profumi, o anche orribile, quasi pauroso) comunicasse esperienze fatte da altri nel passato, o che fossero abitati da entità soprannaturali. Gli antichi Romani, questa energia, la chiamavano <a “>Genius Loci (il genio del luogo), detta anche “l’Anima del luogo”. Ma cosa significa dire che i luoghi hanno “un’Anima?”

Ancora pensieri mi sovvengono e si accavallano: la legge fisica del “nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma” mi fa porre continue domande, ben sapendo che non saprei rispondere. Tutte le sofferenze, o le gioie, gli stati d’animo, le fatiche, di coloro che nei secoli hanno percorso questa mulattiera (pellegrini, soldati, predicatori, mercanti, gente magari morta di peste o fatica, ecc.), che sono in fondo forme di energia, dove sono finite, ovvero in cosa si sono trasformate? Sono andate via, salite al cielo, o hanno impregnato questi luoghi ed io magari riesco a percepirle?

Già nell’antica Grecia si riteneva che luoghi quali incroci, sorgenti, pozzi, boschi fossero “abitati”: da dèi e dee, ninfe, daimones. Gli uomini che ne venivano a contatto erano consapevoli dello spirito, della sensibilità, dell’immaginazione che vi sovrintendeva, e aveva di conseguenza una modalità di comportamento relativo al luogo in cui ci si trovava. Si condivideva il luogo con uno spirito superiore. Era normale sentire un rispetto verso il luogo e di conseguenza allo “spirito” che vi abitava. Sento anche io l’impressione di portare rispetto ad un certo qualcosa di non definito, riconoscendogli il potere di avermi, indifeso, in sua mercé. Se il luogo era da condividere con presenze superiori, vi era quindi un rapporto paragonabile a quello tra affittuario e proprietario; era da rispettare e non deturpare: ciò comportava una ecologia innata, a dispetto di oggi. Nella nostra cultura, invece, a partire da Cartesio e Newton, con l’evoluzione del pensiero, le astrazioni del razionalismo e la rivoluzione scientifica del Seicento, i luoghi hanno perso l’anima: abbiamo sostituito l’individualità, la specificità di ciascun luogo con l’idea di uno spazio “vuoto”, uniforme, che l’uomo può occupare, misurare, studiare e lavorare. Trovando un luogo “nostro”, possiamo farne ciò che vogliamo. Inizia così, con il nostro possesso, lo sfruttamento senza freni e senza pudore dei luoghi e delle sue risorse. Mi ritorna in mente quanto scritto recentemente, seguendo le orme dei greci e di Carl Gustav Jung, da James Hillman, il grande psicologo e filosofo americano che ha riportato al centro della nostra riflessione l’idea di “anima”, recuperando l’antica nozione di una natura animata che “assorbe” i pensieri e le tradizioni degli uomini che la abitano da secoli o millenni e se ne impregna. Queste zone riescono, anche se l’Uomo le abbandona, a mantenere l’Anima di quel territorio. Zone che hanno mantenuto forte il proprio genius loci, creato in secoli di frequentazioni, grazie al bagaglio di storie, avvenimenti, fatti e sofferenze di coloro che lì hanno vissuto.

Mi frullavano nella mente frasi ed aforismi che avevo letto, e pensavo di aver dimenticato, tipo: “I luoghi hanno un’anima. Il nostro compito è di scoprirla. Esattamente come accade per la persona umana” scriveva James Hillman; “Non esiste il caso né la coincidenza; noi camminiamo ogni giorno verso luoghi e persone che ci aspettano da sempre” di G. Dembech; “Ci si lega spiritualmente a luoghi, persone o cose che si incontrano sul proprio cammino perché marcano momenti particolari del proprio divenire” K. G. Jung; “Un luogo non è mai solo quel luogo. Quel luogo siamo un po’ noi. In qualche modo, senza saperlo ce lo portavamo dentro…e un giorno per caso ci siamo arrivati” Antonio Tabucchi.

Diversi pensieri corrono, ed un po’ di vergogno, io uomo razionale, di andare ad inseguire pensieri irrazionali, non dimostrabili da teoremi scientifici. Queste sensazioni comunque le incontro e le provo, e non mi preoccupo se non trovo risposte. Auspico e mi impongo di sforzarmi a continuare a guardare ogni luogo con occhi nuovi, meno superficiali, e cercare di percepire “l’Anima del Luogo“. Quello che oggi vediamo può essere abbandonato, distrutto o stravolto ma racconta ancora storie di vita vissuta: fatiche, amori, sofferenze, guerre, commerci e tanto altro. La mulattiera di montagna che sto percorrendo non è solo una file di pietre da calpestare, ma racconta di soldati, pellegrini, mercanti, boscaioli coi loro animali e viandanti che le hanno percorse da tempi immemorabili: mi consola pensare che oggi tocca a Noi percorrerle, ed anche Noi lasceremo un po’ di sudori, sorrisi, voci nostre e di amici, sguardi di meraviglia ed altro (speriamo non rifiuti): sensazioni che ritroveranno, speriamo, i viaggiatori che le percorreranno in futuro…

Ma i pensieri corrono: perché oggi, tempo in cui l’uomo si può definire stanziale, vediamo quanto è ancora forte la voglia di camminare? Certo, è presente una componente di evasione, per fuggire al logorio della vita moderna, ma non è solo questo. Un tempo enorme, per cui il viaggio è entrato nel nostro dna o, come direbbe Jung, negli “archetipi dell’inconscio collettivo“. Il camminare è per l’Uomo una esigenza innata, una voglia, una necessità. Siamo nati per camminare, e lo abbiamo fatto per moltissimo tempo (la nostra razza almeno per 200.000 anni, si dice), ed è da poco che, volenti o nolenti, ci siamo adattati alla vita stanziale. In effetti, sono solo più o meno 12000 anni che la maggior parte dell’Homo sapiens-sapiens ha abbandonato la vita del cacciatore/raccoglitore: anni di nomadismo non si cancellano, anche se non lo sappiamo.

In definitiva credo che noi Uomini siamo nati per affrontare un cammino, sia fisico che “immateriale”, cioè spirituale. Ma mentre inseguo questi ed altri pensieri, mi accorgo che spunta in lontananza la meta del mio cammino, la cappella di San Giacomo. La sua vista mi riporta alla realtà e torno ad avere il controllo sui miei pensieri. Sono quasi deluso della fine del mio viaggio fisico, ma rimane interiorizzato in me l’excursus che mi ha fatto compagnia. E mi accorgo anche di come la conoscenza di me stesso sia facilitata, direi naturale, nelle ore in cui sono in cammino. Ripensando a quanto elucubrato, il mio tempo di viaggio mi è sembrato lunghissimo, e meno faticoso. Aver raggiunto la meta quasi mi dispiace, ma avrò altre occasioni di viaggio. Qui mi attendono i miei pigri amici per una merenda, a cui seguirà un rientro in auto. Questo sarà breve, ricco di voci, di scherzi e risate, ma imprigionato e non più a contatto col mondo esterno e con me stesso.

Mi sento nomade e, seppur minimamente, parte di una storia antica: mi accorgo di accarezzare il sogno che, sradicato dagli impegni, obblighi e affetti che mi incatenano al luogo in cui vivo, di anelare un vero “pellegrinaggio iniziatico” che mi riporti in contatto intimo con me stesso, mi faccia riflettere ed evolvere, vedere luoghi nuovi ed incontrare gente diversa, per cercare di capire, o ritrovare, il vero senso dell’esistenza.

Mi sento nomade e, seppur minimamente, parte di una storia antica: mi accorgo di accarezzare il sogno che, sradicato dagli impegni, obblighi e affetti che mi incatenano al luogo in cui vivo, di anelare un vero “pellegrinaggio iniziatico” che mi riporti in contatto intimo con me stesso, mi faccia riflettere ed evolvere, vedere luoghi nuovi ed incontrare gente diversa, per cercare di capire, o ritrovare, il vero senso dell’esistenza.

Giuseppe Testa