Risorgere (momentaneamente) dalla morte per potere essere battezzato, quindi morire definitivamente…

Nacquero in passato dei luoghi, ove con evento miracoloso i bimbi morti alla nascita potessero risorgere brevemente per essere battezzati, per poi morire definitivamente. Questi luoghi erano santuari alpini, spesso mariani.

La “Resurrezione Temporanea”- Si nasce peccatori… si può andare nel purgatorio, all’inferno e, dopo una vita proba, anche in paradiso: per i morti alla nascita c’era il limbo.

Anticamente, l’unica cosa che aveva valore era l’anima e la vita eterna. Il corpo ne aveva poca, essendo considerato di fatto l’involucro temporaneo dell’anima. I nostri Avi sembravano votati ad una “limitazione” della vita stessa, dandole poca importanza, per impegnarsi all’ottenimento della vita ultraterrena: ciò condizionava molto la loro vita. Vi era un impegno totale per ottenere tutto ciò, ma la cosa fondamentale per la salvezza dell’anima era essere battezzati. Purtroppo si nasceva già peccatori (o almeno così si è creduto). Ciò che in passato significava il battesimo, e lo significa ancora per molti credenti, era l’indispensabile atto che, unito ad una vita irreprensibile, dava possibilità di accesso al Paradiso. Che guaio morire prima… fede e rassegnazione erano enormi per la gente. E quale era la sorte ultraterrena dei bimbi non battezzati, che a dispetto degli adulti nella stessa condizione erano immacolati dai peccati terreni?

La morte dei bimbi alla nascita era un fatto molto comune, rispetto ad oggi. Ma cosa ha creato il problema della sistemazione eterna dei bimbi non battezzati?

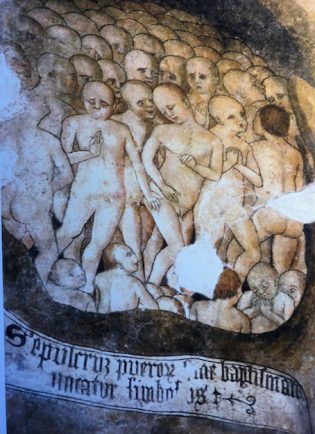

Inizia Giovanni 3,5 “se uno non sarà rinato dall’acqua e dallo spirito… …, e questo versetto scatena i dotti ed i teologi della chiesa (tra questi Sant’Agostino) alla ricerca del senso di questa frase. La versione che venne fuori fu che, seppure innocenti, i bimbi morti prima del battesimo avrebbero sofferto per l’eternità l’esclusione dal Paradiso, senza soffrire però le pene ed i tormenti dei demoni. Fu creato un luogo (o un non luogo), posto tra Inferno e Paradiso (oltre al Purgatorio) per ospitare questi piccoli infelici: il Limbo.

Sarebbe stato ancora sant’Agostino, del resto, a fornire lo spunto all’escamotage popolare per sfuggire al limbo: in una predica, infatti, il vescovo d’Ippona riferiva della temporanea resurrezione di un catecumeno solo per il tempo necessario perché fosse battezzato. La cosa da fare, l’unica possibile, era cercare attraverso la preghiera ed il miracolo di fare risorgere momentaneamente il corpicino, battezzarlo immediatamente prima che muoia la seconda ed ultima volta.

Il Limbo- Il limbo: terra liminare (un «lembo», appunto) dell’Inferno, nel quale i piccoli avrebbero trascorso l’eternità senza piena visione di Dio ma anche senza pene né dolori.

IlLimbo dei bambini, impossibilitati ad essere accolti in Paradiso o almeno in Purgatorio, oggi è derubricato dalla Chiesa ma a suo tempo fu creduto e “sofferto” dal popolo.

Era triste questo destino, oltre che per i bimbi ma anche per le loro famiglie. La mortalità infantile era anticamente molto più frequente di Oggi. Questi esserini non sarebbero stati iscritti nel registro delle nascite, non avrebbero avuto un nome, non sarebbero stati seppelliti in luogo sacro. Creaturine senza colpa, erano destinate al limbo, per la sola colpa (non loro) di essere morte prima del battesimo, e di non avere avuto la cancellazione del peccato originale. La cosa che però che straziava ulteriormente i genitori era che, dopo la resurrezione dei morti (alla Fine dei Tempi), il loro destino sarebbe stato irrimediabilmente l’Inferno, sebbene si ritenesse senza tormenti. Fino a quel tempo, qualcuno si era inventato per loro una condizione intermedia, il “Limbo”. San Pio X così scriveva nel suo Catechismo maggiore: «I bambini morti senza Battesimo vanno al Limbo, dove non è premio soprannaturale né pena; perché, avendo il peccato originale, e quello solo, non meritano il Paradiso, ma neppure l’Inferno e il Purgatorio».

I luoghi della resurrezione “momentanea”- Prima di affrontare il tema vero e proprio, vediamo e cerchiamo di capire come si svolgevano e dove si possono trovare ancora tracce di queste pratiche arcaiche.

La comunità riunita in una città, un borgo o un insediamento qualsiasi, ha punti di riferimento pubblici, di cultura, di socializzazione, di ritrovo ecc. Perpetua la memoria con documenti, scritti e libri, ha svariate attività, ha bisogno di gente che sappia leggere e… contare, per gli affari economici. Edifica continuamente, modificando stili e cubature, distruggendo o nascondendo le tracce fisiche del passato. Ha chiese importanti, affrescate e piene di arte e oggetti sacri. E’ un ambiente contaminato di traffici e scambi, di incontri con genti diverse, quindi idee diverse. E’ un luogo in continua evoluzione, il passato rozzo viene ostracizzato, e con esso usi e costumi antichi.

Il territorio alpino costringe ad una vita diversa, soprattutto di limitata frequentazione di stranieri. Il persistere di culti quasi animistici, la dipendenza dai capricci della natura, l’obbedienza ai ritmi stagionali, la devozione, la superstizione, il rimanere ancorati a credenze arcaiche sono fattori difficilmente mutabili. Nessuna biblioteca, niente libri e pochi scambi culturali. Solo la tradizione e la memoria orale, le pietre da incidere, piccole e semplici chiesette, piloni votivi (entrambi eretti in luoghi sacri già precedentemente). Persiste ciò che è necessario, a causa un certo isolamento: la capacità e la necessità di conoscere e curarsi con le erbe ed altre conoscenze ormai inutili in città. In zone alpine quindi è più facile identificare pratiche antiche e culti arcaici, raramente impresse nella sempre più labile tradizione popolare ormai in cancellazione, più spesso nelle relazioni di preti che hanno visto ed annotato tali fatti. E’ nelle zone alpine, più vicine agli dei e già sede di culti ancestrali, che nacquero dei luoghi atti a fare il miracolo. E’ (in ciò che rimane) nelle culture alpine che vanno ricercati alcuni luoghi, chiese o santuari, posti sempre in zone elevate, dedicati spesso alla Madonna (che è la madre per eccellenza), dove si poteva lenire il dolore delle madri, ed era facile ricevere il miracolo. I principali Santi addetti alla rinascita erano Orso, Anna, Giovanna d’Arco: con le preghiere e l’aiuto dei Santi questi luoghi permettevano la momentanea «rinascita» dei piccoli defunti giusto per il tempo di ricevere il sacramento.

Questi santuari furono detti “à répit”, davano (non sempre) un ultimo «respiro» ai bambini defunti, il tempo sufficiente ad essere battezzati secondo un rito particolare, già doloroso per la morte del bimbo, molto pio e pieno di speranza, che leniva l’ulteriore angoscia per il destino eterno della piccola anima. Il corpicino poteva poi essere seppellito, spesso proprio nel “camposanto” adiacente a questi santuari, che spesso erano anche chiese cimiteriali.

Il rito del ritorno (temporaneo) alla vita fu praticato dal 1300 fino alla metà del 1700, ma ve ne sono tracce anche agli inizi del secolo scorso (ne è documentato uno in Francia nel 1912). In l’Italia l’arco temporale della documentazione attestata va dal 1498 al 1871. La faccenda si risolveva a livello familiare ed in modo molto privato: la comunità sapeva ma restava apparentemente distaccata da quella che era considerata una vicenda privata. Il clero, soprattutto quello maggiore, era molto scettico se non addirittura ostile a ciò. La riservatezza era obbligo.

Il rito “del ritorno alla vita”- Per chi volesse approfondire il tema sono presenti alcuni libri sull’argomento (vedi in fondo), ed addirittura un film, intitolato “Piccolo corpo“.

Indispensabile era la presenza di un santuario del Respiro. Come scritto precedente questi sono posti in zone alpine, per una serie di ragioni, ma soprattutto perché le culture arcaiche meglio si sono conservate in ambienti poco contaminati dall’evoluzione dei tempi.

Il cadaverino del piccolo veniva trasportato dal padre o dai familiari (spesso la madre non era in condizione) sino ad uno di questi santuari. La fama di questi luoghi era grande, quindi arrivava gente dai paesi vicini ma anche da molto lontano: ci volevano giorni di viaggio, a volte 15. Il corpicino fasciato pareva un fagotto qualunque, era un mesto pellegrinaggio svolto nella discrezione generale, nel rispetto del dolore. Giunti al santuario si iniziava il rito. A volte era presente addirittura una nicchia sotto l’altare con la Madonna, dove deporre il corpicino, ma bastava un altare ed una immagine sacra. Iniziavano così le pietose implorazioni, con il rito della messa svolto da parte del clero del luogo, o da preghiere guidate da eremiti che vivevano nei pressi del santuario. Si diceva messa, e si attendeva soprattutto il momento della consacrazione. Come verificare però l’avvenuto, e momentaneo, ritorno in vita? Si cercava il segno del miracolo: bastava un alito (si poneva una piuma sulla bocca), una contrazione, un acquisito pallore e veniva aspersa l’acqua battesimale. Se qualcuna di tali condizioni sembrava essersi verificata, allora avveniva il battesimo sub condicione (ovvero «a condizione» che il soggetto fosse veramente vivo); poi il piccolo poteva essere finalmente seppellito, spesso nel cimitero del santuario stesso. Se il miracolo non avveniva il corpo poteva essere seppellito nei pressi del santuario, ma non all’interno dell’area consacrata del cimitero.

I bimbi nati morti e senza aver ricevuto battesimo, venivano collocati nella terra nelle vicinanze degli scoli dell’acqua piovana, in quanto si pensava che il santuario stesso potesse intercedere presso il Signore e l’acqua piovana “contaminata” dal luogo sacro avrebbe, nel tempo, potuto lavare dal peccato e liberare il bimbo dal limbo e permettere che potesse essere accolto nella grazia di Dio. La superstizione, in molti casi, aveva un ruolo preponderante: questi santuari del “Respiro” erano posti in luogo elevato o accanto a una sorgente «magica», luoghi già stati sacri al culto pagano.

In Italia i Santuari del Respiro conosciuti sono pochi, molti dei quali in Piemonte (Ornavasso, Rimella, Soriso e Macugnaga) ma recenti studi ne hanno ritrovati alcuni in Liguria, per il momento nell’imperiese. Esistono testimonianze in Val d’Aosta e Trentino, ma episodi sono segnalati anche in Lombardia, Veneto, Friuli e persino Umbria. I santuari à répit sono infatti più diffusi in Francia, dove ne sono stati censiti 279.

Nella cultura popolare le anime dei bambini morti senza battesimo erano considerate spiriti vaganti della notte o a folletti dispettosi e macabri, che tornavano a tormentare i vivi, da placare con riti più o meno esoterici.

La Chiesa ha proibito la pratica di questo rito sino alla condanna definitiva avvenuta nel 1755 per mano di Benedetto XIV.

Il destino dei bimbi nati morti in alcune culture pre-cristiane- Sempre difficile il rapporto dell’Uomo con la Morte! D’altra parte come si fa a razionalizzare un concetto così misterioso, che non fa sconti, che non è spiegabile e razionalizzabile, se non concependo un senso a ciò che apparentemente non ha. Il possesso di ciò che riteniamo un’Anima, il senso del tempo (come visione di un futuro), la capacita di astrazione ed altro ci separano nettamente dal regno animale, ma la nostra vita (e quella dei nostri cari) ci va stretta: non accettiamo un “Nulla infinito” che ci ha preceduto né tantomeno il “Nulla eterno” che ci aspetta.

Nel Tempo, Cultura dopo Cultura, abbiamo creato luoghi che ci hanno accolto prima e/o ci accoglieranno dopo… chi ha fede spera che sia così!

I bimbi morti senza battesimo erano un dolore per la famiglia: l’essere destinati, alla fine dei Tempi, all’Inferno, era terribile. Che colpa avevano, se non quella del Peccato Originale? Erano senza un nome, senza una iscrizione nei registri parrocchiali, spesso sono rappresentati nei dipinti mentre pregano o con gli occhi chiusi. Morti senza la luce di Cristo, questi esserini erano esclusi dai luoghi consacrati, seppelliti per i crocicchi delle strade, lungo i fiumi, stagni, laghi e foreste, oppure in campi incolti. Però la tradizione li descrive arrabbiati, o meglio dispettosi, per la grande ingiustizia subita. Queste piccole anime vaganti, senza riposo, tormentavano le famiglie di origine o i viandanti con le loro vocine stridenti. Esserini che chiedevano pace e reclamavano il Paradiso. Ma esseri simili sono presenti un po’ dappertutto, sia nel mondo pagano che nelle credenze popolari regionali.

Riguardo questa pratica esiste profonda una matrice comune nel substrato culturale precristiano.

Ogni cultura ha le sue credenze, e questa sfaccettatura del Cristianesimo non è la prima che si conosce sui morti alla nascita. Queste paure arrivano dall’antichità, riprese ed adattate alla nuova religione.

Gli stessi luoghi (vette, boschi, fonti, grandi pietre) usati per scopi simili da popolazioni antiche hanno mantenuto la stessa sacralità, rimodellata dalla nuova credenza, e sono diventati luoghi cristiani.

Nella mitologia greca i bimbi nati morti stavano 100 anni in attesa prima di attraversare l’Acheronte, stazionando in una specie di limbo.

Per i Celti la condizione dell’eternità era quella ideale. Quando c’era una nascita si facevano cerimonie tristi (cioè si accoglieva sulla Terra un essere che veniva da un mondo migliore), quando si moriva si festeggiava in allegria, in quanto si ritornava nella dimensione dell’eternità. La nascita era però importante in quanto permetteva, grazie al tempo terreno, di acquisire ricordi e legarsi ad un territorio. Per i Celti quindi la morte alla nascita era drammatica, come per i cristiani poi. Il neonato non poteva acquisire quelle esperienze fondamentali per ritornare a fine vita nell’aldilà. Sarebbe stato uno spirito insulso, un nulla eterno.

Racconta una leggenda della Carnia (dove esiste un famoso santuario del Respiro, quello della Madonna di Trava) che la strega Agana Tarlessa di notte portasse i bimbi morti in una gerla, fino alla cima di una montagna. Quindi alitava sui bimbi, questi si risvegliavano e si aggrappavano alla gerla: lei a mo’ di giostra girava vorticosamente su se stessa in modo che tutti loro potessero vedere il paesaggio in modo completo. In questo modo rimaneva impresso il territorio e potevano ritornare alla morte con un ricordo del luogo. La futura eternità era salva!

I bimbi venivano poi sepolti dentro un recinto circolare di pietra, vicino ad una fonte.

Una fonte dove, secondo altri riti, precedentemente potevano essere immersi, per propiziare un risveglio e perchè l’acqua era parte della Dea madre. Altari arcaici erano usati per le deposizioni rituali, le stesse che si faranno nelle chiese.

Il monaco Burcardo di Worms (950 – 20 agosto 1025, vescovo), scrive che questi cadaverini, perchè non tornassero a disturbare i viventi, venivano infilzati con paletti di legno (come i vampiri).

In tutta Italia infatti il folletto, bimbo senza battesimo, ricorre nella tradizione: Massarol (in Veneto), Linchetto (in Romagna), Mazzamurello (in centro-Italia), Munaciello (nel Napoletano) ecc. ecc. unica costante: spaventare, fare dispetti, togliere la pace alle famiglie.

Sono segnalate in altre zone processioni notturne di questi bimbi piangenti con camiciole bianche pesantissime, in quanto intrise di lacrime, e con un cappello rosso (come i folletti). Sono esserini non cattivi ma dispettosi, che emettono rumori e fanno scherzi, tipo spostare oggetti. Scopo delle proteste è sempre e solo la sepoltura (mancata) in terra consacrata.

Tra i tanti bimbi nati morti i “peggiori” (come esseri dispettosi) sono quelli riportati nelle tradizioni della Francia del XV secolo. In Bretagna questi dovevano essere interrati lungo i fiumi o nei campi incolti, e con le loro intemperanze chiedevano un posto in terra consacrata ed in Paradiso, in quanto morti senza colpa a parte quella originale. Nel Malleus Malleficarum gli autori riportano come le streghe usassero questi corpicini per le loro magia.

Il ritorno alla vita che i Santuari a Rèpit permettevano (a volte) era una doppia consolazione per le famiglie: si mandava un angelo in Paradiso e si toglieva uno spettro dispettoso in giro per casa. In tanti casi sono segnalate sepolture nei ruderi di chiese (il luogo era comunque consacrato), ma la chiesa era ferma e rigida nell’opposizione a questa prassi.

Per limitare al minimo queste problematiche, molte volte si ricorse al battesimo prima del parto, con la creaturina ancora racchiusa nel grembo materno.

Infine, ma solo recentemente, fu sconfessata ufficialmente l’esistenza del limbo, ed anche i teologi usarono più pietà per questi innocenti.

La studiosa Fiorella Mattioli Carcano formula alcune ipotesi sul termine à rèpit; sulla scorta di precedenti saggi, riferisce che si tratta di un vocabolo d’antico francese usato in Piccardia e lascia intendere che significhi «respiro»: nel senso sia dell’emissione d’aria che testimonia il «ritorno alla vita» del bambino, sia (soprattutto) della brevissima durata della resurrezione; il «tempo di un respiro», appunto. Ma forse répit riprende piuttosto la radice di «rispetto», parola che nel Medioevo indicava la tregua da un’attività, la sosta in una fatica, la sospensione che il sovrano feudale concedeva al pagamento di una tassa, dunque anche la momentanea interruzione nel potere assoluto della morte. La definizione migliore dei luoghi del répit porrebbe essere allora «santuari dell’intervallo».

Giuseppe Testa

Lettura consigliata, alla quale mi sono ispirato: Fiorella Mattioli Carcano, “Santuari à répit” – Il rito del «ritorno alla vita» o «doppia morte» nei santuari alpini, Priuli & Verlucca, Paradigma 2009.