A scuola si legge ancora?

di Franco Calcagno

La disaffezione alla lettura da parte di molti giovani non è soltanto un fatto culturale, ma un vero e proprio sintomo di un cambiamento profondo nel modo in cui ci si relaziona con la conoscenza, con la riflessione, con il tempo. Sempre più spesso la lettura è vista come un’attività inutile, scollegata dalla realtà, e chi legge viene talvolta percepito come distante, isolato. È mancata, negli anni, una narrazione forte e condivisa del valore della lettura come esperienza trasformativa, come strumento per conoscere sé stessi, gli altri e il mondo.

La disaffezione alla lettura da parte di molti giovani non è soltanto un fatto culturale, ma un vero e proprio sintomo di un cambiamento profondo nel modo in cui ci si relaziona con la conoscenza, con la riflessione, con il tempo. Sempre più spesso la lettura è vista come un’attività inutile, scollegata dalla realtà, e chi legge viene talvolta percepito come distante, isolato. È mancata, negli anni, una narrazione forte e condivisa del valore della lettura come esperienza trasformativa, come strumento per conoscere sé stessi, gli altri e il mondo.

In questo scenario, la scuola ha perso progressivamente la sua funzione di guida, di orientamento critico, lasciando che la lettura diventasse un esercizio meccanico, un compito. Ma leggere significa vivere altre vite, aprire porte che non si sapeva nemmeno esistessero, significa avere accesso a una libertà interiore che nessuna tecnologia potrà mai sostituire. L’analfabetismo funzionale cresce proprio dove la lettura viene praticata senza comprendere, dove manca la voglia di farsi domande, di andare oltre la superficie.

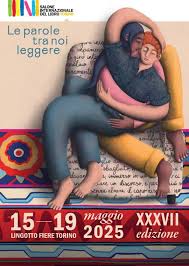

Per questo la scuola deve riappropriarsi di un ruolo centrale: costruire contesti autentici in cui leggere sia un atto libero, condiviso, appassionante. Iniziative come la visita al Salone del Libro di Torino sono momenti simbolici e concreti in cui questa visione prende forma; lì i giovani possono toccare con mano la vitalità del mondo dei libri, incontrare autori, partecipare a laboratori, sentirsi parte di una comunità che pensa, che sogna, che crea.

I “100 pensieri per la scuola”, (Team Service Ed.) nati per stimolare riflessioni sul senso dell’educare oggi, mostrano quanto la scuola possa essere altro rispetto all’immaginario dei banchi e delle lezioni frontali: un luogo in cui la parola scritta, letta, discussa, amata, torna a essere il cuore pulsante della crescita personale e collettiva.

Da un lato, molti giovani considerano la lettura un’attività noiosa, faticosa, lontana dai loro interessi; dall’altro, cresce ogni anno il numero dei partecipanti al Salone Internazionale del Libro di Torino, aumentano le librerie indipendenti e si moltiplicano le iniziative culturali legate alla lettura. Come spiegare questa apparente incoerenza? In realtà, non è una contraddizione, ma il segnale di una società che si muove su due piani diversi. Da una parte c’è chi si allontana dalla lettura, soprattutto tra i giovani che non trovano nei libri uno stimolo immediato o che non sono stati educati a leggerli come fonte di piacere e libertà.

Dall’altra, c’è una parte crescente della popolazione – adulti, insegnanti, studenti più curiosi – che cerca proprio nella lettura uno spazio di resistenza al pensiero rapido, alla superficialità digitale, alla frammentazione della conoscenza. La lettura non è scomparsa, ma si è spostata, si è trasformata in un atto più consapevole, quasi militante, per chi ha imparato ad amarla. Il Salone del Libro, sempre più affollato, lo dimostra: è un luogo fisico in cui si celebra la cultura come esperienza viva e accessibile, dove i libri tornano protagonisti, non come oggetti scolastici ma come compagni di viaggio.

Anche l’aumento delle librerie, in controtendenza rispetto a quanto accadeva pochi anni fa, ci dice che c’è una domanda di libri, un bisogno di narrazione e di senso che resiste, anzi, cresce. La scuola dovrebbe cogliere questo segnale, non restare ferma a metodi antiquati, ma allearsi con questi spazi culturali per proporre la lettura come esperienza collettiva e desiderabile. Perché se è vero che molti giovani si allontanano dai libri, è altrettanto vero che altri li riscoprono, quando ne comprendono il valore umano e vitale. E questo è un segnale di speranza da non sottovalutare.

In questo scenario già complesso, l’arrivo dell’Intelligenza Artificiale introduce nuove potenzialità ma anche nuove insidie. L’AI può certamente favorire l’accesso alla lettura: sintetizza testi, li adatta ai livelli di comprensione, propone percorsi personalizzati, suggerisce letture in base agli interessi individuali. Può stimolare curiosità, supportare studenti con difficoltà di lettura, rendere i testi più accessibili. Tuttavia, c’è anche il rischio che proprio questa facilità di accesso alimenti un atteggiamento passivo, in cui leggere non è più un atto di impegno ma un’esperienza delegata. Se l’AI legge, riassume e interpreta al nostro posto, che bisogno abbiamo di leggere davvero, di sforzarci, di restare a lungo dentro una pagina?

La scuola, in questo nuovo contesto, ha il compito di educare a un uso critico dell’AI, restituendo alla lettura il suo senso profondo: non solo raccogliere informazioni, ma vivere esperienze, costruire pensiero, allenare l’attenzione e la riflessione. L’AI può essere una compagna di viaggio, ma non deve sostituirsi alla fatica creativa della lettura: solo così potremo coltivare nei giovani non solo lettori funzionali, ma cittadini consapevoli.

Franco Calcagno