La Storia non è sempre lontana, come generalmente immaginiamo. Ieri è già Storia, da ricordare e raccontare, per farci capire, come e se, possa essere possibile non rifare certi errori/orrori.

di Giuseppe Testa

Quella che segue è Storia recente, da non dimenticare, ma per non dimenticarla bisogna prima conoscerla. Durante i drammatici anni della II Guerra Mondiale un migliaio di bambini furono “ospitati” in strutture di Finale Ligure, Pietra e Loano, così come in altri luoghi della penisola. Questi “orfanelli pro tempore” (molti di lì a poco lo sarebbero diventati davvero) trascorsero anni senza le famiglie. Rimpallati da un posto all’altro ebbero la vita segnata dai drammatici avvenimenti che li travolsero…

Quella che segue è Storia recente, da non dimenticare, ma per non dimenticarla bisogna prima conoscerla. Durante i drammatici anni della II Guerra Mondiale un migliaio di bambini furono “ospitati” in strutture di Finale Ligure, Pietra e Loano, così come in altri luoghi della penisola. Questi “orfanelli pro tempore” (molti di lì a poco lo sarebbero diventati davvero) trascorsero anni senza le famiglie. Rimpallati da un posto all’altro ebbero la vita segnata dai drammatici avvenimenti che li travolsero…

L’odissea di tredicimila bambini prelevati dalle colonie dell’Italia fascista in Africa alla fine degli anni ‘30 segna un pezzo di storia poco conosciuta e poco documentata.

Il 31 ottobre 1938 salparono su 17 Unità Navali circa 1.800 famiglie rurali per insediarsi in quelle zone desertiche (Tripoli e Bengasi) ed avviare la “colonizzazione” dell’Africa Settentrionale (detta Quarta Sponda). L’esodo in massa di questi cittadini italiani si colora spesso di toni drammatici durante e dopo la guerra e si conclude con la loro “cacciata” da parte del colonnello Gheddafi negli anni ’70: questa vicenda riguarda la nostra Storia e merita una conoscenza più approfondita.

Anche le cittadine rivierasche sono state in parte protagoniste di questi eventi, ospitando i bimbi italo-libici “in vacanza”: a Finale Ligure, soggiornarono quasi 300 bambini italo-libici, “posteggiati” tra la Colonia Cremasca e il Lido: altri 700 risultano passati per Pietra Ligure e Loano. Ma risvegliamo un po’ la memoria…

La colonizzazione fascista portò nel deserto libico in due anni quasi trentamila persone: contadini poveri di mezzi ma ricchi di figli di ogni regione d’Italia furono selezionati e mandati con le loro famiglie su 17 Unità navali in Libia, per valorizzare con le loro immense fatiche e il loro sudore l’arido suolo Africano. Il governo aveva investito ingenti capitali in questo progetto che aveva il fine di eliminare l’emigrazione all’estero e dimostrare il valore e la laboriosità di questa “Armata del lavoro” guidata dal suo duce. Effettivamente, la caparbietà, l’ingegno, la forza delle braccia di questo popolo rurale trasformò in pochi mesi in suolo fertile e fiorito quello “scatolone di sabbia” come lo aveva definito il ministro Giolitti, che aveva iniziato la sua occupazione qualche anno prima.

E’ curioso apprendere che ai contadini fu imposto un contratto di mezzadria quinquennale con possibilità di riscatto dietro il pagamento al Governo fascista di sostanziose quote di mutuo; curioso è anche il fatto che il sottosuolo mostrò già allora un’enorme ricchezza: alcuni tecnici avevano segnalato ai rappresentanti del governo la presenza di petrolio, ma questa opportunità fu colta in seguito dagli inglesi i quali, appena entrati a Tripoli dopo la guerra, sfruttarono per il loro tornaconto, l’oro nero del sottosuolo.

Nel 1940, il duce ordinò che i figli dai 4 ai 15 anni di quei laboriosi contadini italo-libici vivessero una vacanza di tre mesi per “conoscere la terra natìa e rinfrancarsi al sole e all’aria della Madre Patria”.

In realtà la dichiarazione di guerra che seguì la partenza dei fanciulli, condannò quelle famiglie allo smantellamento totale: gli uomini con i figli sopra i 16 anni furono costretti a combattere e spesso a morire sul suolo africano, i piccoli rimpatriati si ritrovarono a vagabondare, tra soprusi e restrizioni, in colonie fasciste distribuite sui litorali della Penisola, ma anche in caserme, alberghi, collegi e persino manicomi, lontano dai loro cari.

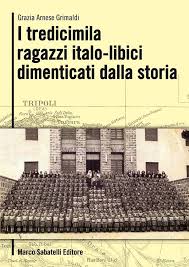

La tragedia di questi bambini mi è stata rivelata dal libro autobiografico di Grazia Arnese Grimaldi (che all’epoca aveva 7 anni) dal titolo “I tredicimila ragazzi italo-libici dimenticati dalla storia” (Marco Sabatelli Editore). L’autrice narra la crudeltà delle vigilatrici fasciste, l’assurdità della retorica, degli insegnamenti, delle dottrine di regime in uso in quelle colonie-lager e soprattutto, il grande dolore di queste famiglie, smembrate dalla guerra.

La tragedia di questi bambini mi è stata rivelata dal libro autobiografico di Grazia Arnese Grimaldi (che all’epoca aveva 7 anni) dal titolo “I tredicimila ragazzi italo-libici dimenticati dalla storia” (Marco Sabatelli Editore). L’autrice narra la crudeltà delle vigilatrici fasciste, l’assurdità della retorica, degli insegnamenti, delle dottrine di regime in uso in quelle colonie-lager e soprattutto, il grande dolore di queste famiglie, smembrate dalla guerra.

Dopo la caduta del fascismo molti di questi bambini furono inseriti in istituti religiosi, alcuni affidati a famiglie come manodopera, ma un terzo dei piccoli profughi non sopravvisse agli stenti e alle tragiche vicende belliche: alcuni tra i più grandicelli furono arruolati tra le file dei repubblichini di Salò, altri deportati in Germania, altri si unirono ai partigiani; a molte fanciulle più grandi fu proposto di arruolarsi nell’esercito come ausiliarie o come lavoratrici in Germania dietro compenso: coloro che accettarono finirono schiave nei campi o prostitute forzate per i soldati.

Solo un anno dopo la fine della guerra, il Vaticano si fece carico di questa vicenda e promosse un censimento dei 10.000 bambini sopravvissuti che risulteranno ospitati in conventi, alloggiati tra i malati di mente nel manicomio di Aversa, nei padiglioni vuoti di Cinecittà, disseminati in campi profughi improvvisati sparsi sul territorio.

Coloro che vollero ritornare dai propri familiari sopravvissuti vi riuscirono solo dopo 6/7 anni di lontananza e furono ostacolati dai due governi e dai Vincitori così che tra problemi di costi, iter burocratici e quarantene, rientrarono in Libia solo in 1.500.

Nel 1951 il novo re eletto Idris-Senusso proclamò l’accoglienza benevola della comunità di lavoratori italiani e lodò il grande lavoro di bonifica svolto da essa in Libia e garantì i diritti acquisiti ai coloni, mentre nessun aiuto e nessun riconoscimento arrivò dallo Stato Italiano.

Nel 1970, il colonnello Gheddafi appena insediatosi espulse gli italiani e confiscò loro le proprietà, i risparmi, persino i fondi pensionistici e molti di essi sono tuttora in attesa di un risarcimento statale.

La Libia è ora alla ribalta per i fatti di guerra che tutti conosciamo: sono ancora molti i lavoratori italiani che a seguito di antichi rapporti tra le due nazioni risiedono su quel suolo strategico, ricco e controverso; tutte queste vicende, sono spesso taciute nei libri di storia ma ricordarle non è solo un arricchimento, è anche un dovere morale.

Giuseppe Testa