Dal Positivismo all’Endoterismo grazie ai Sistemi Aperti e all’Organalisi.

di Sergio Bevilacqua

Non è la prima volta che ringrazio Alberto Lasagni per mettere all’attenzione temi di grande interesse scientifico, sociale e politico. Oggi è la volta di un testo che richiama un interessante aneddoto, intitolato “La superiorità del libero confronto di opinioni diverse“. Lo riporto di seguito nelle sue parti più rilevanti.

“Nel 1906 lo studioso di statistica vittoriano Francis Galton, a una fiera in campagna vicino a Plymouth, in Inghilterra, si imbatté in un concorso a premi che richiedeva ai partecipanti di stimare a occhio il peso esatto di un bue esposto al pubblico: nessuno riuscì a indovinare. Incuriosito a fine gara Galton chiese di poter raccogliere le 787 ipotesi formulate da tutti i concorrenti, molti dei quali non esperti di animali da fattoria. Una volta tornato a casa, rimase sorpreso scoprendo che la media ricavata da quelle stime (542,95 chilogrammi) differiva di pochi etti dal peso reale del bue (543,40 chilogrammi).

Questo aneddoto su Galton è noto tra gli studiosi di sociologia e antropologia che si occupano di intelligenza collettiva, un modello basato sugli effetti delle interazioni di più individui all’interno di una comunità. Il giornalista americano James Surowiecki, della sezione “The Financial Page” sul New Yorker, lo citò nel 2004 come introduzione al suo libro di grande successo ‘The Wisdom Of Crowds’, una lunga analisi sulle implicazioni economiche, politiche e sociali del principio secondo cui le decisioni prese da un gruppo molto numeroso di persone possano essere, a determinate condizioni, migliori di quelle prese da pochi individui esperti.

In quel libro Surowiecki riferiva che nel popolare gioco televisivo ‘Chi vuol essere milionario’ la percentuale di risposte esatte date dal pubblico – uno degli aiuti a disposizione di ogni concorrente – si aggira intorno al 91 per cento, mentre la percentuale di risposte esatte date in base all’aiuto ricevuto tramite telefonata, esperto o meno che sia l’amico contattato, si aggira intorno al 65 per cento.

Le considerazioni di Surowiecki sull’intelligenza collettiva formano il quadro teorico di riferimento all’interno del quale ha lavorato ultimamente lo scrittore britannico Ian Leslie, autore di apprezzati libri sul comportamento umano e, di recente, del libro ‘Conflicted: How Productive Disagreements Lead to Better Outcomes’. Sull’idea che l’aggregazione di una varietà di giudizi sia spesso un bene per l’accuratezza delle conclusioni, ricorda Leslie, si basano molti meccanismi di funzionamento della ricerca scientifica (il sistema di peer-review, per esempio), delle diagnosi mediche e delle previsioni economiche.

Leslie compie un passaggio ulteriore e, portando una serie di esperimenti e studi, sostiene che a monte delle decisioni migliori c’è in molti casi un «disaccordo produttivo» tra le parti chiamate a prenderle. Sostiene inoltre che anche sul piano individuale le risposte migliori e le soluzioni più efficaci a determinati problemi derivino da una preliminare valutazione delle opinioni contrarie alle proprie. Nel suo libro del 2004, Surowiecki elencava quattro proprietà necessarie in un gruppo molto numeroso di individui affinché si possa attribuire una forma di saggezza a una folla. Oltre alla «diversità», occorre un’«indipendenza» delle opinioni… E occorre inoltre che le persone formulino le loro ipotesi attingendo ciascuna dalla propria conoscenza privata («decentralizzazione») e che ci sia modo di aggregare le ipotesi in un’unica ipotesi collettiva («aggregazione») [a questo servono i partiti nei sistemi democratici].”

Una prima riflessione su quanto riportato dal testo sopra proviene da un’ottica di osservazione non antropocentrica, ottica fondamentale per la oggettività del Sapere: siamo noi che conosciamo “per sistemi” o è il nostro oggetto di ricerca ad essere strutturato “in sistemi”?

Nella prima ipotesi, la cosiddetta “intelligenza collettiva” non può che riconoscere ciò che la costituisce, cioè la Logica e i sistemi suoi figli: dunque, più è esteso il campione degli osservatori, più si otterrà nella statistica il risultato di conferma della natura logico-sistemica dell’oggetto. Quindi, sul piano euristico, tramite la statistica, quanto mai logica e sistemica a sua volta, otteniamo il risultato molto importante, sempre e comunque, che ciò che constatiamo dipende da noi e non dall’oggetto: l’uomo conosce per sistemi e affidarsi alla sua indifferenziata capacità d’identificare un fenomeno non può che portare alla conferma di una natura logico-sistemica dell’oggetto. Lo stesso principio, applicato alla rivoluzione copernicana, avrebbe portato alla negazione che la terra è rotonda.

Alla luce del testo sopra, propongo due digressioni, da sociatra ricercatore sui metodi di conoscenza dei sistemi aperti (quelli che non possono godere della conclusività dell’approccio di laboratorio):

1. Le constatazioni euristiche della statistica sulla comprensione di un fenomeno organico e non meccanico, come in qualche modo spiegato anche dall’articolo, hanno un valore importante. Esse agiscono però al di sopra delle caratteristiche del caso, soltanto ex-post e sotto una serie di condizioni. Cioè, nel caso dei sistemi aperti, non si può cercare valore scientifico soltanto in una serie di rilevazioni questionariali, che peraltro ci possono spiegare qualcosa.

2. Esiste un altro ciclo conoscitivo sulle questioni delle scienze sociali o umane, e comunque della realtà dei sistemi aperti: la Clinica. Essa agisce sul piano gnoseologico proprio sul confine tra sistema e non-sistema, ben consapevole che il possibile ampliamento della conoscenza per l’Uomo consiste nell’applicazione ulteriore e ulteriore dell’approccio sistemico ad aspetti estranei alle naturali condizioni percettive della specie. È soltanto attraverso il lavoro del Simbolico e le sue implicazioni Immaginarie che il Reale si arricchisce di altro sapere. Ciò significa che il caso ha sempre enorme valore e in particolare nei sistemi aperti (cioè, le Persone – Psiche – e le Società – Orga) dove le coordinate logico-sistemiche devono continuamente rigenerarsi per poter approfondire e qualificare al meglio l’oggetto.

Essa va intesa come il processo inverso rispetto alle statistiche: non è ex-post, ma è ex-ante; affronta l’ambivalenza dell’oggetto della conoscenza trattandolo “da vivo” e non “da morto”, seppur questo elemento necrosofico possa essere utile in un’ipotesi di ripetitività del fenomeno, che nei sistemi aperti si limita a certi casi e oggetti, ancorché importanti. Vedi il mio “Introduzione alla Sociatria”, che prelude a “Sociatria Organalitica” di prossima uscita sulla clinica sociologica (societaria) come strumento sperimentale per una diversa dimensione conoscitiva e quindi scientifica dei sistemi aperti propri delle scienze sociali.

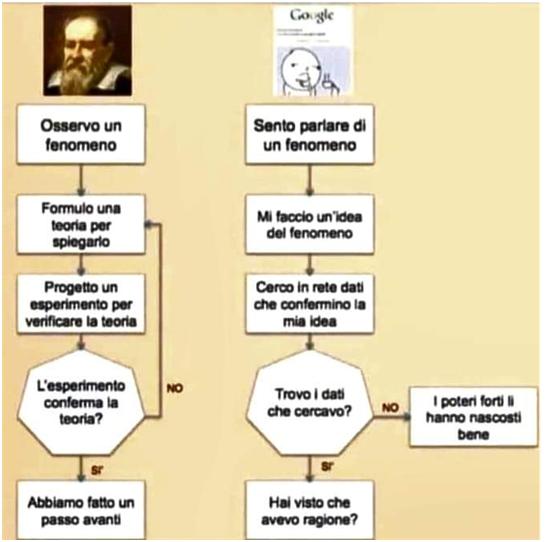

Il disegno allegato mostra due cicli verticali. Uno, quello di sinistra, è in estrema sintesi quello di una corretta prassi scientifica, che prevede la verifica di una teoria tramite un esperimento. Quello di destra invece è il ciclo della semplice opinione, con una specifica attenzione a un fattore di distorsione, quello del cosiddetto “complotto”. A parte la condivisione ovvia del primo ciclo, vorrei comunque spezzare una gnoseologica lancia a favore del secondo ciclo: tra lo scienziato (Galileo, …) e diciamo l’opinionista (gamma estesa che va dal visionario, al complottista, al pettegolo, tutti più o meno nobilmente su un piano non-scientifico) c’è un ciclo intermedio che è declinazione del primo.

Il disegno allegato mostra due cicli verticali. Uno, quello di sinistra, è in estrema sintesi quello di una corretta prassi scientifica, che prevede la verifica di una teoria tramite un esperimento. Quello di destra invece è il ciclo della semplice opinione, con una specifica attenzione a un fattore di distorsione, quello del cosiddetto “complotto”. A parte la condivisione ovvia del primo ciclo, vorrei comunque spezzare una gnoseologica lancia a favore del secondo ciclo: tra lo scienziato (Galileo, …) e diciamo l’opinionista (gamma estesa che va dal visionario, al complottista, al pettegolo, tutti più o meno nobilmente su un piano non-scientifico) c’è un ciclo intermedio che è declinazione del primo.

È la “Scienza di tipo B” che è sempre dei sistemi, ma dei “sistemi aperti”. Ermeneuticamente il principio vale per tutti i sistemi della conoscenza umana (scienze “esatte” incluse) ma a livelli differenti di profondità tecnica. Per le scienze esatte, tale livello è sicuramente microscopico e processuale e, al di sopra di questo, abbiamo evidenze eccellenti di conferma. Nelle scienze umane, la casella “esperimento” è identica sul piano logico-processuale ed è occupata da una particolare forma di sperimentazione che è la Clinica. Gli esiti rispetto all’oggetto della conoscenza sono molto diversi rispetto al laboratorio classico, ma il grado di conoscenza che si ottiene è di dimensioni incomparabili in termini positivi rispetto all’ “opinione”, ma anche in termini negativi rispetto alle scienze esatte.

Cosa resta all’umano, se questo fosse un profilo gnoseologico definitivo? La Politica della prassi. Che per essere “buona” deve partire da questi cicli scientifici di tipo A e B, e non dalle semplici intuizioni o sospetti di qualcuno.

Ovviamente con tutto il (vero!) rispetto per chi ci prova (tutto l’esoterismo), a cui peraltro va chiesto almeno di portare altrettanto rispetto per chi ha un approccio scientifico (di tipo A o B).

Se siamo entrambi onesti, l’umanità ne avrà immensi benefici. Non solo positivisti, allora, bensì anche endoterici.

Sergio Bevilacqua