La Fortezza del Priamar di Savona (o Priamâ in lingua ligure) è un imponente complesso di carattere militare che domina il centro cittadino in corrispondenza del porto.

di Tiziano Franzi

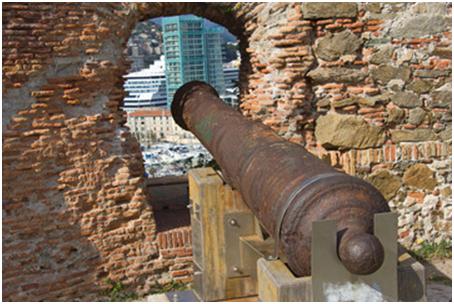

Costruita tra il 1542 e il 1544 dai Genovesi nell’ambito degli interventi finalizzati al definitivo assoggettamento della città di Savona da parte della “Superba“, e più volte ampliata. In quell’occasione i Genovesi fecero piazzare sulla parte alta della fortezza alcuni cannoni, non però rivolti verso il mare – come sarebbe logico – come difesa contro eventuali attacchi di navi nemiche, bensì proprio contro la stessa città, in segno di spregio verso la stessa, significando che Savona era e sarebbe sempre stata sotto il loro controllo.

La fortezza prende il nome dalla collina immediatamente prospiciente il mare su cui sorge, dove i ritrovamenti dei primi insediamenti abitativi risalgono all’età del bronzo, come testimoniano alcuni reperti esposti nel locale Museo Archeologico che si trova proprio in un piano della fortezza stessa.

Si tratta della fortificazione di maggiore importanza di tutta la Liguria di Ponente che si presenta attualmente con una forma molto articolata e complessa dovuta alle molte e diverse fasi storiche di costruzione ed ampliamento. Dopo decenni di abbandono, è stata restaurata ed è attualmente sede di diverse attività culturali.

Interpretazioni del significato del nome Priamar- Sul significato del nome gli studiosi non sono concordi. E non si è concordi oggi neppure sulla sua pronuncia: Prìamar o Priamàr? Alcuni affermano che tale denominazione potrebbe derivare da pria a’mà (pietra sul mare in lingua ligure), oppure da pria mala (pietra cattiva, cioè friabile) : la prima – che è anche la più diffusa- descrive perfettamente la sua posizione strategica. Altri, come lo studioso imperiese Angelo Saglietto, detto Sofo = il sapiente, propende per un’etimologia che coinvolge “Mar“, una delle divinità dell’antico popolo ligure. Scrive infatti: «Mar =Ram significa “Ariete” con riferimento al segno zodiacale del mese di Marzo secondo la tradizione astrale. Come iniziatore del ciclo zodiacale e quindi della vita universale esso è colui che apre la “Porta del Sole” e perciò è identico a Giano che adempie la stessa funzione nel mese di gennaio.

Significando anche “Duce” o “Condottiero“, “Mar“ era considerato la guida del Popolo Ligure, l’eroe solare che alla fine dei tempi (all’epoca della catastrofe atlantica) aveva dato inizio al “Secolo aureo” fondando la nuova Atlantide detta “Italia”, nome che significa “Sostegno del mondo”.

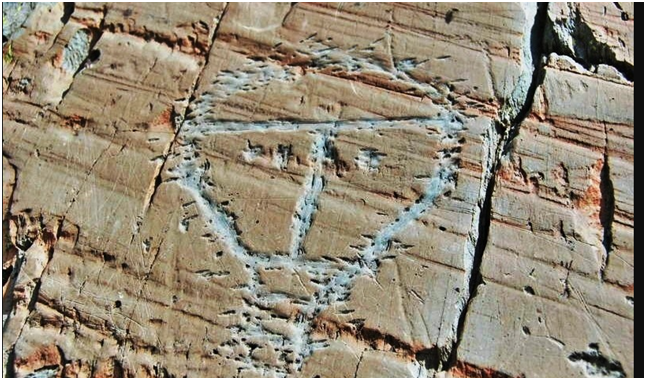

“Mar“nelle incisioni rupestri di Monte Bego è raffigurato con l’alabarda che tiene elevata sopra la testa (il manico porta sette tacche) per significare il potere assoluto e il superamento dei gradi gerarchici simbolici.

Nomi che derivano da “Mar”sopravvivono nelle denominazioni di località come Porto Maurizio, nonché di quelle di buon numero di monti e di villaggi specialmente nella provincia di Imperia e Savona : ad esempio Borgomaro, Montemaro e Priamar in quel di Savona. Appunto segno della presenza effettiva nella preistoria di un Popolo Ligure che incarnava la razza dell’Uomo Spirituale(Universale).» [Angelo Saglietto, La caverna Bertran, a cura di Ito Ruscigni, Lo Studiolo ed., Sanremo, 2021]

Secondo tale interpretazione il nome Priamar sarebbe riconducibile alla divinità “Mar“ e potrebbe indicare uno dei luoghi dove era venerato nella Preistoria, a picco sul mare.

Un po’ di storia- Il colle su cui sorge la fortezza era in origine formato da tre alture: due corrispondenti all’attuale area della Cittadella e del Maschio, e una terza, oggi scomparsa perché sbancata nel XVIII secolo, che scendeva verso l’insenatura del porto. L’archeologia mostra che la zona era frequentata già dall’età del Bronzo: il promontorio, collegato ai rilievi appenninici retrostanti, offriva una posizione ideale per difesa e comunicazioni.

Nel corso dei secoli il paesaggio è cambiato profondamente: il promontorio si è ridotto a causa dell’azione naturale del mare, ma soprattutto per interventi umani, in particolare dopo la costruzione della fortezza nel XVI secolo. Ciò rende difficile ricostruire l’aspetto originario del luogo.

Dal punto di vista geologico, il colle è formato da un massiccio gneissico rimasto emerso durante il Pleistocene, quando il mare arrivava alla base dell’odierno colle di Monticello, nei pressi delle attuali via Pia e via Chiabrera. Su questa dorsale — insieme ai colli Priamar e Monticello — sorsero i primi insediamenti preistorici, confermati dal ritrovamento, agli inizi del ‘900, di quattro manufatti in selce presso l’attuale Corso Italia. A ciò si aggiungono tombe preistoriche rinvenute in via Lavagna, simili a quelle del Finalese.

I ritrovamenti storici iniziano nel 1852, durante i lavori del teatro Chiabrera: fibule e oggetti in bronzo di epoca romana, oggi perduti. Nel 1882, vicino al duomo, furono scoperte anfore, tra cui una Dressel 11 del I secolo. Agli inizi del ‘900 venne trovata una moneta siculo- o sardo-punica del III secolo a.C. Tra il 1887 e il 1889 furono individuate tre tombe scavate nella roccia, databili alla tarda età romana, dalle quali si salvarono solo pochi oggetti in bronzo. Numerose monete di epoca imperiale, descritte da Mezzana, sono oggi disperse.

Nel 1903 furono scoperte tombe “alla cappuccina” con materiali databili, e nel 1958 una moneta bronzea dei Bruzi (282–203 a.C.), insieme ad altri frammenti romani. Si conosce anche notizia di un epigramma romano proveniente dall’antico chiostro della Cattedrale di Santa Maria, oggi perduto.

La prima citazione storica di Savona risale al 205 a.C., quando Livio racconta che Magone, durante la seconda guerra punica, conquistò Genova e depose il bottino a Savona, alleata degli Ingauni. La posizione della città era strategica per il controllo dei valichi verso la pianura padana. Dopo una sconfitta in Gallia Cisalpina, Magone tornò proprio a Savona per reimbarcarsi.

La città ritrovò un ruolo rilevante solo nel VII secolo, dopo secoli segnati da invasioni, guerre e devastazioni. Vado, divenuta municipio romano con Pertinace e successivamente sede episcopale, aveva per lungo tempo sostituito Savona come centro principale dell’area. Con il tempo, però, l’importanza strategica del promontorio fortificato fece crescere nuovamente Savona.

Rimasta in ambito bizantino dopo il 568, la città mostra continuità culturale nelle testimonianze archeologiche, come la necropoli bizantina rinvenuta sotto la loggia del Castello nuovo. Sulla rocca del Priamar sorse una chiesa bizantina dedicata a Maria, probabilmente sopra un antico tempio pagano.

Nel 641, il re longobardo Rotari devastò Savona — a differenza di Vado, risparmiata — riducendo in schiavitù la popolazione per la sua resistenza. Il territorio savonese entrò poi nei beni della Chiesa vadese, dopo le restituzioni decretate dai re Ariberto (706) e Liutprando (715). Nei primi decenni dell’VIII secolo la città conobbe una nuova fase di ripresa, favorita anche dall’evoluzione de Dall’XI secolo, si iniziano ad avere notizie più precise riguardo la tipologia di edifici ospitati sul promontorio, che possono essere suddivisi in religiosi, come la stessa Cattedrale di S. Maria, l’Episcopio, la Chiesa conventuale di San Domenico, gli Oratori e i Monasteri, strutture militari, come il Castello di San Giorgio, quello di Santa Maria, il Castello Nuovo, eretto nel 1417 e ampliato nel 1437, gli stabilimenti portuali, come l’Arsenale, gli Istituti di beneficenza, tra i quali tre ospedali, probabilmente alloggi dei canonici, gli edifici privati, quindi le strade e le piazze. Per quel che concerne la Cattedrale, vari storiografi savonesi, tra cui Vittorio Poggi, affermano che con buona probabilità essa fu costruita sulle rovine di un tempio pagano. Nell’anno 887, essa esisteva già, come si è visto, e non mancano datazioni più audaci, come quella proposta da Giovanni Vincenzo Verzellino, di per sé poco credibile, che la vedrebbe eretta nel I secolo, dedicata a Santa Maria Maggiore e consacrata all’Assunzione di Maria. Costantino in persona l’avrebbe visitata nell’anno 313, quindi nel 1490 Giuliano della Rovere, vescovo di Savona, l’avrebbe ampliata la società longobarda sotto l’influsso del cristianesimo.

Tiziano Franzi