Quando si parla di soldi e di Liguri, spesso si ripete l’affermazione che sono avari, tirchi, dal braccino corto. E’ una diceria che ci accomuna in parte agli scozzesi, ma quella ligure è una questione a sé.

di Tiziano Franzi

Cominciamo con il chiederci perché in Liguria “soldi” si dice “palanche”.

Palanche- Il nome “palanche” deriva dalla moneta spagnola Blanco, chiamata in genovese “Palanca”, che circolava in Liguria nel ‘500. Il termine, che indicava inizialmente una moneta di poco valore, si è poi evoluto nel termine dialettale genovese “palanche” per indicare i soldi in generale.

Con il tempo, il nome Blanca si è modificato nel genovese Planco, poi Palanco e infine Palanca.

Emmu za daetu- Se c’è un luogo comune associato ai genovesi è proprio quello legato alla loro presunta avarizia. Una storia che parte da lontano, da molto lontano probabilmente già al tempo del famoso “Emmo Za Daeto“ pronunziato, secondo la leggenda, dagli ambasciatori della Repubblica in faccia all’Imperatore Federico Barbarossa che, pretendendo da costoro tributo, ottenne invece l’orgoglioso rifiuto.

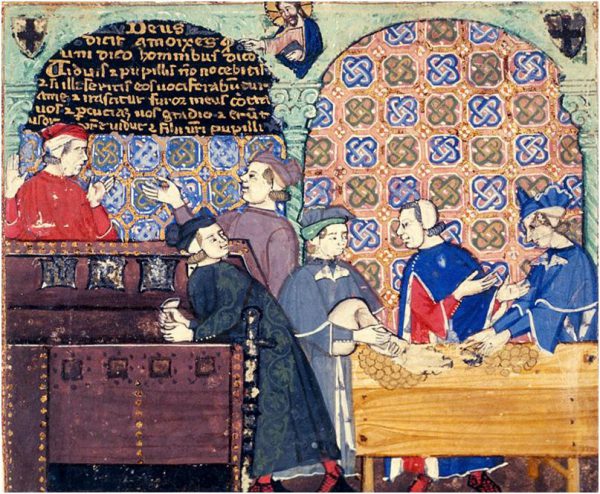

Una caratteristica questa legata alla gestione del denaro che si rafforza a partire dal ‘400 quando, a seguito dell’istituzione del Banco di San Giorgio avvenuta nel 1407, la Superba diviene la regina delle transazioni finanziarie contendendo il primato in questo ambito agli altri grandi banchieri europei.

E siccome “a prestâ e palanche à un amigo, ti perdi e palanche e ti perdi l’amigo” i genovesi, ligi all’antico adagio, (se presti soldi ad un amico, perdi i soldi e perdi l’amico) fanno fortuna prestando “palanche” alle emergenti e ambiziose monarchie francese e spagnola.

Tutta colpa di un corsaro- Sul finire del secolo Genova, fiutandone il senso degli affari e le potenzialità economiche, accoglie la prima comunità di ebrei sefarditi espulsi dalla Spagna cattolica da Isabella di Castiglia.

Da questi i Genovesi apprendono e affinano sia le tecniche commerciali che le pratiche di strozzinaggio. Ed è proprio in questo periodo che, per calmierare e porre freno alla lucrosa gestione dei prestiti, vengono istituiti anche a Genova i banchi di pegno.

A detta degli storici però il vero spartiacque in relazione all’assioma “genovesi quindi avari” che si sostituisce nell’immaginario collettivo al precedente “genuensis ergo mercator” (genovese dunque mercante) risale al 1588 quando i destini della Signora del mare si incrociarono con quelli del grande corsaro inglese Sir Francis Drake.

Da tempo infatti Genova aveva rinunciato alla sua vocazione marittima preferendole quella finanziaria e bancaria: quello che veniva identificato come “Il siglo de los Genoveses“ quando i forzieri della città partivano per la Spagna e tornavano carichi di oro delle Americhe, tanto che si diceva: “l’oro nasce nel Nuovo Mondo ma viene sepolto a Genova”, volgeva ormai al tramonto.

Era il periodo in cui le dimore patrizie genovesi erano le più sfarzose d’Europa: una ricchezza comunque mai ostentata, fine a se stessa, ma piuttosto consona al rango per doveri di rappresentanza e prestigio sociale, più spesso, accuratamente nascosta e considerata solo un modo redditizio per diversificare gli investimenti.

Infatti, come dice un vecchio proverbio:

“O cû e i dinæ no se mostran à nisciun”

(il sedere e i soldi non si mostrano a nessuno).

I genovesi dunque così pronti a viaggiare per il mondo, protagonisti dei commerci e delle scoperte geografiche invece a casa loro sono schivi e diffidenti, per nulla inclini a mostrare le proprie ricchezze e proprietà.

Il genovese, o il ligure in generale, non vuole mostrare agli altri ciò che egli possiede, perché sa che sarebbe facilmente criticato come avido, mentre i suoi averi sono sempre frutto di oculati investimenti, di avventure per mare, di conquiste, di commerci. Insomma, ogni ligure quello che ha, se l’è conquistato.

Il rischio può portare benessere o miseria- Nel 1585 era scoppiata la guerra tra Spagna e Inghilterra e Filippo II, per sconfiggere la patria di Sir Francis Drake, decise di allestire l’invincibile “armada” commissionandola, come da consolidata tradizione, ai genovesi.

Gli armatori della Superba erano indecisi se investire così tanto denaro in un’impresa a tal punto rischiosa da mettere a repentaglio le risorse della Repubblica, ma decisero comunque di restare fedeli alla corona degli Asburgo e di finanziare questa operazione. Vennero allestiti 130 vascelli, con relativo armamento di 24.000 uomini, pronti per affrontare le terribili battaglie del 1588.

La sorte avversa culminata in una serie anomala di violentissime tempeste unita all’indiscussa abilità e capacità marinara di Drake infransero i sogni spagnoli e con essi anche le speranze di guadagno dei genovesi.

Per poter affrontare la celeberrima Armada spagnola, Elisabetta decise quindi di optare per una tattica diversa, una sorta di guerriglia sui mari. Le navi della Royal Navy, sarebbero state affiancate da vascelli inglesi di privati, e avrebbero effettuato una serie di incursioni contro i porti e le navi spagnole che, cariche d’oro e d’argento, tornavano in Europa attraversando l’Atlantico.

Emersero così un gruppo di impavidi e indomiti uomini di mare mossi dal desiderio di ricchezza, fame di avventura ma anche da un alto senso dell’onore e del servizio dello Stato. Questi uomini, che ben presto costituirono la punta di diamante della marina inglese, vennero chiamati i Sea Dogs, i corsari elisabettiani, I corsari, a differenza dei pirati che erano a tutti gli effetti dei fuorilegge, erano dei privati cittadini che, muniti dal governo di uno Stato di un’apposita autorizzazione formale, detta “lettera di corsa”, in cambio della cessione allo stesso di parte dei guadagni conseguiti, erano autorizzati ad assalire e rapinare le navi mercantili delle nazioni nemiche. In poche parole, i corsari erano dei mercenari incaricati dallo Stato di sopperire alle mancanze degli apparati militari regolari.

Per la regina del mare, dopo un secolo di ricchezze, agi e splendori, si trattò di un colpo durissimo dal quale non riuscì più completamente a risollevarsi.

La Spagna vide sempre più declinare il proprio dominio europeo e Genova, fedele alleata, ne seguirà il declino con l’aggravante di non riuscire più né a pretendere, né di conseguenza a riscuotere i crediti maturati e dovuti.

Da qui si fa risalire quindi la diffidenza quando si parla di dinæ nei confronti dei “furesti” e quel senso di malcelata rassegnazione (se non era per gli spagnoli…) che porterà i nostri avi ad essere più che mai accorti nei loro futuri investimenti: quello che per gli altri quindi è tirchieria per i genovesi è parsimonia, tutela di ciò che si possiede e che si è ottenuto con fatica, senza sprecarne nemmeno una palanca.

Tiziano Franzi