Il 15 settembre si ricorda Santa Caterina da Genova. Nata Fieschi, sposata Adorno, è anima dell’Ospedale di Pammatone e ispiratrice dell’Ospedale degli Incurabili.

Caterina Fieschi nasce a Genova il 5 aprile 1447; ultima di cinque figli, rimane orfana del padre Giacomo in tenera età. La madre, Francesca di Negro, impartisce una solida educazione cristiana, tanto che la maggiore delle due figlie diventa religiosa.

Caterina Fieschi nasce a Genova il 5 aprile 1447; ultima di cinque figli, rimane orfana del padre Giacomo in tenera età. La madre, Francesca di Negro, impartisce una solida educazione cristiana, tanto che la maggiore delle due figlie diventa religiosa.

La sua famiglia, i Fieschi, ha dato alla storia uomini di governo, ammiragli e due pontefici: Innocenzo IV e Adriano V.

A tredici anni manifesta il desiderio di entrare a far parte delle Canonichesse Lateranensi, che professano la Regola di Sant’Agostino, nel convento di Nostra Signora delle Grazie, sulla collina di Carignano; la famiglia si oppone, per lei ha altri progetti.

A sedici anni, Caterina è data in moglie a Giuliano Adorno, un ricco borghese che, dopo esperienze commerciali e militari in Medio Oriente, rientra a Genova per sposarsi; il contratto nuziale è stilato il 13 gennaio 1463..

La vita coniugale non è facile, per il carattere del marito, dedito al gioco d’azzardo. Lei è bella come un angelo, solare e leggiadra come un fiore, definita dal popolo “la perla dei Fieschi”.

Indotta inizialmente a condurre un tipo di vita mondana, non vi trova serenità tanto che, dopo dieci anni di matrimonio, nel suo cuore c’è un senso profondo di vuoto e di amarezza.

La sua conversione inizia il 20 marzo 1473, grazie a una singolare esperienza, quando si recatasi nella chiesa di San Benedetto, prima, e nel monastero di Nostra Signora delle Grazie, dopo, per confessarsi: inginocchiata davanti al sacerdote, riceve “una ferita al cuore, d’un immenso amor de Dio”, con una visione chiara delle sue miserie e dei suoi difetti e, allo stesso tempo, della bontà di Dio, che quasi ne sviene, toccata nel cuore da questa conoscenza di se stessa, della vita vuota che conduce e della bontà di Dio.

La sua conversione inizia il 20 marzo 1473, grazie a una singolare esperienza, quando si recatasi nella chiesa di San Benedetto, prima, e nel monastero di Nostra Signora delle Grazie, dopo, per confessarsi: inginocchiata davanti al sacerdote, riceve “una ferita al cuore, d’un immenso amor de Dio”, con una visione chiara delle sue miserie e dei suoi difetti e, allo stesso tempo, della bontà di Dio, che quasi ne sviene, toccata nel cuore da questa conoscenza di se stessa, della vita vuota che conduce e della bontà di Dio.

Da questa esperienza nasce la decisione, che orienterà come un faro tutta la sua vita, espressa nelle parole: “Non più mondo, non più peccati”. Caterina fugge dal confessionale, lasciando in sospeso la confessione. Ritornata a casa, in segreto, piange a lungo. In quel momento si sente istruita interiormente sulla preghiera e ha coscienza dell’immenso amore di Dio verso di lei, povera peccatrice.

In questa occasione, le appare Gesù sofferente, carico della Croce, come spesso è rappresentato nell’iconografia della Santa. Pochi giorni dopo, ritorna dal sacerdote per compiere finalmente la confessione. Inizia quella “vita di purificazione” che, per lungo tempo, le fa provare un costante dolore per i peccati commessi e la spinge a imporsi penitenze e sacrifici per mostrare a Dio il suo amore.

Il fuoco interiore che arde in lei le procura atroci tormenti, come se tenaglie infuocate le cavassero il cuore e le interiora. Per tutta la vita sarà soggetta a visioni mistiche, distaccata dalle ricchezze e dagli onori della sua famiglia: visioni, rapimenti mistici, estasi, durante le quali il fuoco che la brucia la fa urlare dal dolore. Lei è solita raccogliersi in contemplazione in luoghi appartati, e pregare con fervore per lunghe ore, nella certezza di essere esaudita.

L’afflato sociale e spirituale percorre la città: nel 1483 il beato Angelo Carletti da Chivasso promuove la Fondazione del Monte di Pietà, per combattere le conseguenze dell’usura, con l’intervento finanziario del Banco di San Giorgio.

Oltre alla contemplazione, Caterina si impegna nell’azione sociale e umana, rivolge il suo impegno concreto soprattutto agli ammalati: opera nella Compagnia delle Dame della Misericordia e inizia a visitare il lebbrosario di san Lazzaro, dove svolge le mansioni più umili e cura i bambini abbandonati.

Durante la peste del 1493 Caterina e i suoi primi seguaci operano senza risparmio di energie; nel pieno dell’epidemia, in un gesto di affetto e trasporto, bacia una appestata (gesto immortalato in un quadro), una terziaria francescana ricoverata e in fin di vita nel lazzaretto. Caterina ne è contagiata, rischia di morire, ma guarisce e torna alle sue opere di bene.

Nel 1494-95 l’esercito francese di Carlo VIII percorre l’Italia, portando con sé, come dice Francesco Guicciardini, i semi “di orribilissimi accidenti… e infermità fino a quel dì non conosciute“. L’infermità che atterrisce è la sifilide, oltre alla peste, che lo scorrazzare degli eserciti e la carenza di igiene propagano in dimensioni catastrofiche. I malati ricchi chiamano i medici in casa, i poveri muoiono per le strade o nei fossi.

In questo contesto, a Genova, nel 1497, emerge un gruppo che si dedica a questi esseri umani dimenticati e scartati dalla società, li accoglie, li nutre e li cura: ispirati da Caterina e guidati da Ettore Vernazza, notaio e umanista che dà vita alla fraternità del Divino Amore, movimento di clero e di laici proteso a una riforma radicale della vita cristiana, che servirà di modello ad altre associazioni simili, tutte fondate sulla riforma interiore da un lato e sullo spendersi dall’altro, in ogni necessità.

Nel suo cammino, Caterina si avvicina sempre più a Dio, fino a entrare in quella che viene chiamata “vita unitiva”, un rapporto di unione profonda con Dio. Nella Vita è scritto che la sua anima è guidata e ammaestrata interiormente dal solo dolce amore di Dio, che le dona tutto ciò di cui ha bisogno. Caterina si abbandona in modo così totale nelle mani del Signore da vivere, per circa venticinque anni “senza mezzo di alcuna creatura, dal solo Dio instrutta et governata” (Vita, 117r-118r), nutrita soprattutto dalla preghiera costante e dalla Comunione ricevuta ogni giorno, guidata solo dal suo colloquio confidenziale con il Signore. Negli ultimi anni sarà accompagnata dalla guida di don Cattaneo Marabotto, direttore spirituale e consigliere, che scrive la sua Vita.

Caterina sarà sempre restia a confidare e manifestare la sua esperienza di comunione mistica con Dio, per l’umiltà che prova di fronte alle grazie del Signore. Solo la prospettiva di dar gloria a Lui e di poter giovare al cammino spirituale di altri la spinge a narrare ciò che avviene in lei, a partire dal momento della sua conversione, esperienza originaria e fondamentale.

Il luogo della sua ascesa alle vette mistiche è l’ospedale di Pammatone, il più grande complesso ospedaliero genovese, del quale ella è direttrice e animatrice. L’ospedale è stato fondato nel 1423 da Bartolomeo Bosco, come grande ente sociale e assistenziale, che assorbe i piccoli ospedali di rivenienza medievale presenti sul territorio urbano genovese.

Intorno a lei, qui si forma un gruppo di seguaci, discepoli e collaboratori, affascinati dalla sua vita di fede e dalla sua carità; anche il marito ne è conquistato, al punto da lasciare una vita dissipata, diventare terziario francescano e trasferirsi nell’ospedale per dare aiuto alla moglie.

L’impegno di Caterina nella cura dei malati continua fino al termine del suo cammino terreno, il 15 settembre 1510.

Dal momento della conversione alla sua morte non ci sono eventi straordinari da segnalare. Due elementi caratterizzano l’intera sua esistenza: da una parte l’esperienza mistica, la profonda unione con Dio, sentita come un’unione sponsale; dall’altra, l’assistenza ai malati, l’organizzazione dell’ospedale, il servizio al prossimo, specialmente i più bisognosi e abbandonati. Questi due poli – Dio e il prossimo – riempiono totalmente la sua vita, trascorsa in gran parte all’interno delle mura dell’ospedale.

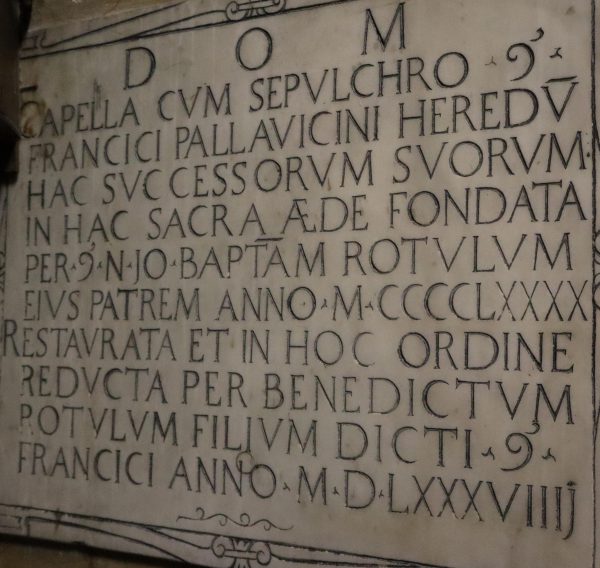

Il suo corpo incorrotto è conservato nella chiesa della Santissima Annunziata in Portoria. Nel 1512 viene effettuata la prima ricognizione del suo corpo, sepolto sotto il pavimento chiesa, e lo si ritrova intatto. Don Marabotto propone di erigere qui il suo degno sepolcro. Riconosciuti i tre miracoli previsti, Caterina è stata proclamata santa da Papa Clemente XII il 5 aprile 1737. Subito dopo la santificazione, si erige un mausoleo più adeguato, in una cappella trasversale all’asse della chiesa; il nuovo sepolcro è commissionato a Francesco Maria Schiaffino. Nel 1960, infine, il mausoleo con le sue spoglie viene spostato nella navata destra, nella ex cappella Rotolo – Pallavicino.

La Diocesi di Genova ne celebra il culto il 12 settembre.

Tutto il suo materiale biografico e dottrinale ci è stato tramandato dai discepoli, testimoni oculari di fenomeni mistici e partecipanti ai colloqui del Divino Amore. Il Dialogo Spirituale è la sua biografia spirituale; il Trattato del Purgatorio riguarda lo stato e la purificazione delle anime attraverso il Purgatorio.

Si riscontra una forte somiglianza fra l’esperienza di Caterina Fieschi e quella dello spagnolo San Giovanni della Croce: nella notte dello spirito, nelle purificazioni mistiche e nel Purgatorio come definitiva purificazione ultraterrena.

La sua esperienza di vita, attiva e non limitata all’interiorità e al misticismo, la rende attuale ancora oggi, ancora di più che nel passato.

Ezio Marinoni