Alla fine di ottobre 2025 il Museo Biblioteca dell’Attore ha ospitato un incontro dedicato a Remigio Zena (Gaspare Invrea, 1850–1917), scrittore ligure tra le voci più originali del verismo.

di Tiziano Franzi

Dopo gli esordi scapigliati, approdò a una narrativa attenta al vero sociale e alla lingua viva dei “caruggi”. Tra le sue opere principali: La bocca del lupo (1892), Le anime semplici (1886) e L’apostolo(1901).

Sono intervenuti Francesco De Nicola, Presidente emerito del Comitato di Genova della “Dante Alighieri“, e Marco Salotti, regista e storico del cinema.

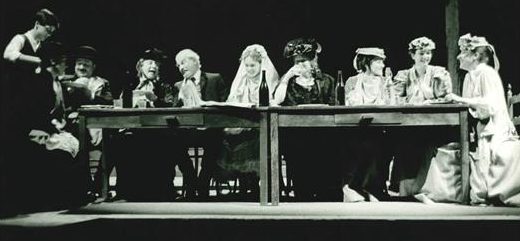

A seguire c’è stata la proiezione straordinaria del documentario Il mondo della bocca del lupo, di Marco Salotti e Grazia Galardi (Produzione RAI). Il film – realizzato nel 1980 in occasione della prima dello spettacolo al Teatro Duse di Genova – include interventi di Lina Volonghi, Claudio Gora, Ferruccio De Ceresa, Arnaldo Bagnasco (adattatore del testo per la scena) e Marco Sciaccaluga (regia teatrale). L’opera fu trasmessa all’interno del contenitore “Memoria popolare” il 25 settembre 1980 ed è stata riproiettata al pubblico soltanto in questa occasione.

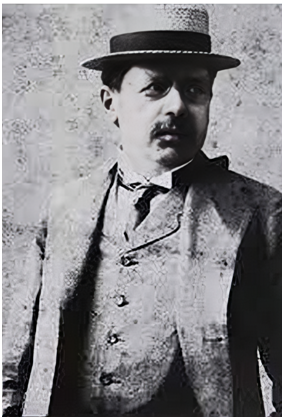

Gaspare Invrea = Remigio Zena-

Fra i componenti della famiglia dei Marchesi di Invrea c’è stato anche uno scrittore , particolarmente legato a Varazze; si tratta di Gaspare Invrea (1850-1917) . Ebbe un’educazione tradizionalistica e religiosa. Nel 1867 si arruolò negli zuavi pontifici, rimanendo a Roma fino alla Breccia di Porta Pia. In seguito si laureò in giurisprudenza e fece carriera nella magistratura militare. Fu letterato per passione e compose pregevoli opere: poesie, romanzi e novelle, in una forma che si rifaceva al naturalismo, alla scapigliatura, al verismo usando lo pseudonimo di Remigio Zena ( che denuncia la sua vicinanza emotiva alla Liguria, Genova e Varazze in particolare.

Il romanzo “La bocca del lupo”-

L’autore lascia emergere le tematiche veriste nel romanzo La bocca del lupo, dove si immerge nella realtà più povera della Genova del tempo, descrivendola come una realtà distante dalla sua nobile provenienza.. La bocca del lupo, pubblicato nel 1892 dall’editore Treves, definito come il suo primo romanzo, rappresenta la rovina morale e materiale di tante donne del popolo. Il risvolto letterario dell’opera viene tradizionalmente accostato ai modelli veristici di Verga, caratterizzato da un tentativo di regressione verghiana nei personaggi popolari. Scritto in italiano, ma con un cospicuo apporto a termini del dialetto ligure, fra grida di popolari e sussurri di pettegole chiacchierone in perfida rivalità, il testo evidenzia in maniera corale la vita al limite del sopravvivere di persone umili e disperate, oggi pronte ad aiutarsi amorevolmente e domani a “sbranarsi” per un pezzo di pane. Oscilla fra i modelli espressivi dei Promessi sposi del Manzoni e dei Malavoglia del Verga, di cui Zena fu coevo, non solo per il criterio impersonale del racconto o per la somiglianza che i personaggi hanno con quelli dei Malavoglia, ma per la capacità dello scrittore di raccontare l’ambiente genovese, attraverso l’uso efficace della prosa. La storia supera i confini veristi, grazie alla straordinaria capacità stilistica e poetica dello Zena, che tramuta in una stesura colma di umanità e ironia la visione dei protagonisti astanti nei vicoli portuali.

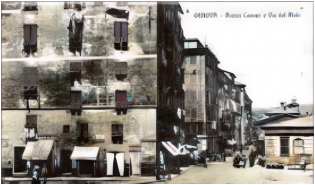

Storia di vinti ed emarginati, repressi da una sorte ingrata e frustrati da ambizioni che non potranno mai essere soddisfatte senza incombere nel rischio di finire “nella bocca del lupo”. L’avvio del romanzo è al modo di una conversazione che è già cominciata e le parole sono subito calde accompagnate da un linguaggio familiare, arricchito da motti e sapienze popolari Zena ambienta la novella fra le case e i vicoli ombrosi genovesi, “caruggi”, che circondano un’ipotetica piazzetta, “la Pece Greca“, vicolo dell’irreale borghesata di Manassola, incrocio tra Manarola e Bonassola, ma , come dicharò apertamente l’autore -, ispirato alla realtà di Varazze che lui ben conoscev-.

l contenuto letterario gravita attorno alla figura femminile di Francisca Carbone, conosciuta con lo pseudonimo di “Bricicca“, una vedova che nella sua vita gremita di avversità, “in casa sono più i giorni in cui si salta il pasto che quelli in cui si mangia”, vede aggiungersi la morte improvvisa dell’unico figlio maschio per tubercolosi. L’opera comincia dal tempo che precede la sua entrata nel carcere di Sant’Andrea, dove per grazia del re uscirà anzitempo. L’autore in seguito svelerà attraverso l’epilogo, l’incalzare del destino che si presenterà negli anni successivi alla sua scarcerazione.

l contenuto letterario gravita attorno alla figura femminile di Francisca Carbone, conosciuta con lo pseudonimo di “Bricicca“, una vedova che nella sua vita gremita di avversità, “in casa sono più i giorni in cui si salta il pasto che quelli in cui si mangia”, vede aggiungersi la morte improvvisa dell’unico figlio maschio per tubercolosi. L’opera comincia dal tempo che precede la sua entrata nel carcere di Sant’Andrea, dove per grazia del re uscirà anzitempo. L’autore in seguito svelerà attraverso l’epilogo, l’incalzare del destino che si presenterà negli anni successivi alla sua scarcerazione.

Bricicca ha 3 figlie da maritare ma “nessuna salirà all’altare, eccetto colei che diventerà suora“.

Per far sposare almeno Marinetta, la più giovane delle tre fanciulle, Bricicca è disposta a sacrificare la sorte delle altre due figlie. Angela, figlia maggiore, brava e religiosa, ideale donna di casa, nutre un affetto silenzioso per Giacomino Tribuno, ma i genitori del giovane non vedono di buon occhio il fidanzamento e, soprattutto le sorelle Testette, faranno di tutto per mandarlo a monte. Ci riusciranno a causa delle disgrazie familiari di casa Carbone, che costringeranno Angela a dar via la sua dote per porre rimedio a tali avversità

Battistina, la seconda figlia, vive dai nonni a Manassola, considerata dalla madre quasi una bastarda, giudiziosa e triste per quella sua condizione sfortunata di figlia lontana, per guadagnarsi da vivere serve le monache e, per risparmiare, si veste di stracci. Nonostante s’ingegni a mandare qualche risparmio alla madre, quando arriverà a Genova per assistere alla comunione della sorella minore, non verrà accolta in casa neppure durante i preparativi, e se la dimenticheranno all’uscita dalla chiesa. Dopo essersi persa per Genova, dovrà tornare al paese, e quando la sorella minore andrà ad alloggiare a Manassolala eviterà a causa delle sue condizioni miserabili. Solo Angela nutre una stima profonda per Battistina. Tra l’indifferenza generale, finirà per farsi monaca e partirà per la Patagonia assieme ai missionari di Don Bosco.

Marinetta, già donna a tredici anni, sotto l’influsso dei suoi due protettori, la Rapallina, donna di mondo, di professione pettinatrice e Costante, che tiene “le fila del lotto clandestino“, si avvia alla carriera di ballerina. Abbandonata quest’ambizione troppo presuntuosa, Marinetta rimarrà convinta d’essere destinata a qualcosa di meglio della miseria in cui è nata. Comincerà a pretendere di vestirsi bene quando Angela e la madre faticano a sfamarla, poi riporrà “egoisticamente” da parte i soldi guadagnati col suo lavoro di pettinatrice, grazie alle oscure amicizie che contrae sino all’incontro della signora Barbara, prostituta di professione. Dall’avventura a Manassola conserva un amore non molto serio per Pollino Gabitto a lungo diviso con Camillo che sposerà di nascosto per il suo improvviso stato di gravidanza. Dopo il fastoso matrimonio per il quale si dimenticheranno della morente Angela, Marinetta ha le doglie, e la madre sarà brava a nascondere il tutto al marito. La ragazza s’avvierà inesorabilmente verso la prostituzione: fredda di cuore ed egoista, per lei non ci sarà né pietà, né comprensione.

Persona colta, Remigio Zena sceglie uno stile che subito si addentra all’interno dell’ambiente in cui tramanda tutte le inclinazioni degli umori. Bricicca sempre reattiva e combattiva ma tormentata da mille dubbi e difficoltà, un po’ a causa della fame, un po’ a causa di un’evidente stupidità, ricorrerà a miriadi di strategie, indebitandosi con un malevolo faccendiere, Costante, alleato in questa storia. Bricicca si esporrà esageratamente alle critiche invidiose e ai pettegolezzi delle comari che affollano la scena. Verrà tradita dall’aver accettato di nascondere dietro l’anonima attività di “bisagnina”, un banco di verdura di fronte alla bottega della sua rivale la Bardiglia, un banco del “seminario”, gioco d’azzardo clandestino, perseguitato a quell’epoca dalle leggi dello Stato. All’arresto verrà abbandonata al suo destino dal Costante, il suo “caro” co-protagonista.

Zena esteriorizza la miseria umana senza perdere di vista i valori nobili dell’uomo, facendo capire con la sua prosa che all’incrocio tra la corruzione e la povertà non vi può essere altro che un piccolo spazio alla speranza di salvezza e al riscatto.

“Un lupo e la sua tana”, suggerisce l’autore, saranno in grado d’accogliere sprovveduti e stolti soprattutto se senza enormi ricchezze. In un finale privo di sconti, pieno di sorprese efficaci e caratterizzato da pura drammaticità, mascherata da un disincantato sorriso, la penitenza per Briccica non può passare che attraverso le sbarre del carcere, lassù al piano di Sant’Andrea, all’ombra di quella porta d’accesso alla città di Genova tanto amata dal marchese, Porta Soprana. Francisca Carbone recriminerà il non aver provato alcun affetto materno per la povera Battistina, né quando la smarrisce per Genova il giorno della festa di Marinetta, né quando la figlia parte missionaria; il non essere stata capace di portare sulla retta via la più vulnerabile delle sue figlie, la bella Marinetta, creerà un ossessivo ma allo stesso tempo silenzioso dolore nel cuore e nella mente di Bricicca. Sino all’ultimo non capisce l’umiliante caduta, dimenticando persino Angela, che ha sacrificato la sua felicità e la sua vita per le sorelle. Donna Francisca sarà alla continua ricerca di una remissione dei peccati, sottolineando una gratificazione nello scontarli in prigione.

Le rivali storiche, pronte a godere delle disgrazie altrui come se ciò potesse servire ad alleviare le proprie, non avranno miglior fortuna: “nessun maneggio e nessuna giocata al lotto può variare le vite segnate dal risentimento”. Alla fine non resteranno vincitori di sorta, ma solo vinti.

La novella evidenzia un linguaggio ricco di espressioni colorite e felici: “se le lavava con lo sputo”, “mettere il sonaglio al gatto, “il sacco non si stringeva mai”, “li mandava tutti a farsi scrivere”, per fare solo i primi esempi. Simili espressioni diventano il pregio del suo raccontare. Non si trovano, spunti moralistici diretti, di riflessione e di ammonimento, come nel Manzoni. Nascono, invece, non dichiarati, dallo stesso uso del linguaggio, popolare, realista, ma ricco di saggezza.

Il romanzo ebbe successo di pubblico e di critica. Scrive in proposito Alessandro Varaldo…”Il romanzo è, per il morale, la storia della perdizione di una ragazza del popolo ; per l’ intreccio, la storia di una famiglia di povera g e n te ; per l’ ambiente, una meravigliosa dipintura di tipi, di usanze e di costumi principalmente genovesi. I caratteri dei personaggi che si muovono in esso sono tracciati da mano maestra e con profondo senso psicologico, le situazioni naturali o logiche, il linguaggio è per la forma ed i modi quello che, secondo immagina l’ a u to r e , sarebbe stato tenuto dai protagonisti del romanzo se avessero fatto essi stessi il racconto dei loro casi: linguaggio dunque da gente bassa, con immagini, paragoni, modi proverbiali propri del parlare popolare, pieno di anacoluti, di pleonasmi e di forme non strettamente grammaticali per quanto tollerate. L’ autore scrive con grande abilità, abbondanza e varietà di espressioni cotesta lingua di sapore e di colorito popolare, intonata con i personaggi del romanzo e coll’ambiente in cui vivono”.

Il Teatro Stabile di Genova, con la riscrittura per il teatro di Angelo Bagnasco e la regia di Marco Sciaccaluga, ne realizzò nel 1979 la trasposizione teatrale, con – tra gli altri – le interpreti Lina Volonghi ed Elisabetta Pozzi.

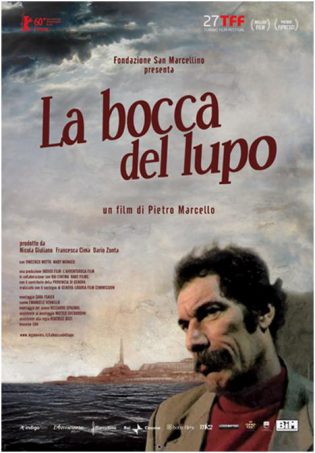

Nel 2009 ne fu fatta la versione cinematografica, con la regia di Pietro Marcello

Manassola è Varazze

Inventando il paese di Manassola, borgo della riviera ligure ,e creando un originale gioco di parole fra Manarola e Bonassola ( riviera di levante ), Remigio Zena ha voluto tratteggiare – anche se per sommi capi – quella Varazze dove l’autore soggiornò e visse a più riprese.

Del borgo , attraverso la voce della disincantata Marinetta, Remigio Zena scrive: ” Manassola? un bel paese in coscienza! Un buco con dietro una montagna, che se non avesse davanti quel po’ di mare, sarebbe una tomba; e che gente! Rustica, senza educazione, tagliata altro che all’antica! Buona a sentir delle messe e a dire rosari, questo sì, e a far venire l’itterizia. Per le strade, quattro gatti la domenica e gli altri giorni nemmeno quelli; nelle case, un gran sussiego, e un bicchier d’acqua che è un biccher d’acqua, manco a pagarlo di propria tasca; le signore, mummie e pappagalli da dipingersi sui cartelloni dei ciarlatani; i giovinotti , orsi veri colle scarpe legate col filo di ferro”. Una descrizione non certo idilliaca- come richiesto dalla poetica del verismo – in cui risaltano alcune caratteristiche tipicamente liguri: il piccolo e racchiuso borgo che trae dal mare la sua luce, il carattere diffidente, scontroso, “rustico” dei suoi abitanti, la loro proverbiale moderazione ( se non avarizia) , il sussiego delle “signore” e la rudezza dei “giovinotti”. Caratteristiche impietose per un verso, ma reali , tanto più a chi, come Zena, le ha conosciute a fondo e di persona.

Da ricordare infine, più come fantasia che come realtà, che a Varazze, la zona di via Coda dove c’è l’antica porta del Borghetto, è chiamata ” pussu du lù“. Che anche questo particolare abbia ispirato Remiglio Zena, nel dare il titolo al suo romanzo?

Tiziano Franzi