Gli abitanti dell’entroterra Alpino/appenninico sono state persone normali, che oggi sembrano (e sono) eroi, per ciò che hanno affrontato e come lo hanno fatto. Giuan: “Ogni giorno facevo 16 chilometri a piedi per andare la scuola; per il freddo e la pioggia mi coprivo con una mantellina militare grigio-verde di cui mi vergognavo tantissimo, per cui la lasciavo alla tabaccaia del paese che me la conservava fino al mio ritorno a fine lezione”

di Giuseppe Testa

La vita era semplice, essenziale, cruda, in rapporto costante col bosco, la terra, gli animali; la natura ci nutriva con generosità, ci dava da vivere, non senza fatica… E in questa povertà, c’era tanta, tanta dignità”.

La vita era semplice, essenziale, cruda, in rapporto costante col bosco, la terra, gli animali; la natura ci nutriva con generosità, ci dava da vivere, non senza fatica… E in questa povertà, c’era tanta, tanta dignità”.

Raccontiamo di seguito la storia di un bambino, poi adolescente, che conduceva uno stile di vita diciamo più sobrio dei coetanei di oggi, nonché più impegnativo e meno “social”. Era un abitante della cascina di Pra Martin (poco sotto il Passo di san Giacomo), nel Comune di Orco Feglino.

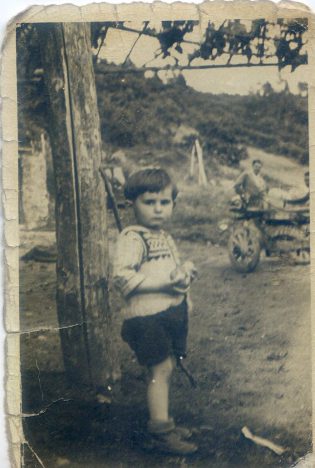

Giovanni Gastaldi, classe 1950, l’ultimo pastore di pecore della Valle Aquila, racconta la sua prima infanzia in cascina Pra Martin, a circa 8 km dall’abitato di Orco Feglino, collegata tramite una mulattiera.

“Iniziai a fare il pastore a 12 anni fino ai 16 con il mio cane, Moretto, un pastore belga nero, che mi seguiva tutto il giorno, mi aiutava a radunare il gregge la sera e a riportarlo nel recinto intorno a casa o nella stalla sotto le cucina, quando c’era brutto tempo. Era un lavoro che durava tre mesi, da San Lorenzo a San Martino (10 agosto/11 novembre): mi affidavano le pecore dalle cascine dei dintorni per la “parïa” (o Sammichê, San Michele), poiché possedevo il montone destinato all’inseminazione per tutto il periodo degli accoppiamenti. Il periodo della “parïa” (pariglia, vedi in fondo all’articolo) variava a seconda della Pasqua: dovevano trascorrere i 150 giorni di gravidanza e altri 40/50 giorni perché l’agnellino fosse pronto per essere venduto.

Se la Pasqua era bassa, si cominciava prima, se alta dopo. La paga dei tre mesi da pastore era di 1.500/2000 lire a bestia e un anno arrivai ad averne 64 da accudire, comprese le mie. Badare alle pecore è un lavoro che mi è sempre piaciuto: spesso accendevo un fuoco e, quando trovavo un po’ di castagne, le arrostivo su un vecchio cartello di lamiera di divieto di caccia che avevo piegato agli angoli e forato. Qualche volta ci arrostivo anche qualche lumaca dentro il guscio. Con la paga dei tre mesi riuscivo a comprami un paio di scarpe e avanzava poco”. Savio, uno dei padroni delle pecore, senza dirmi nulla, mi lasciava spesso due o tre pesche sulla pietra perché le mangiassi a merenda ed era per me una sorpresa meravigliosa”.

Se la Pasqua era bassa, si cominciava prima, se alta dopo. La paga dei tre mesi da pastore era di 1.500/2000 lire a bestia e un anno arrivai ad averne 64 da accudire, comprese le mie. Badare alle pecore è un lavoro che mi è sempre piaciuto: spesso accendevo un fuoco e, quando trovavo un po’ di castagne, le arrostivo su un vecchio cartello di lamiera di divieto di caccia che avevo piegato agli angoli e forato. Qualche volta ci arrostivo anche qualche lumaca dentro il guscio. Con la paga dei tre mesi riuscivo a comprami un paio di scarpe e avanzava poco”. Savio, uno dei padroni delle pecore, senza dirmi nulla, mi lasciava spesso due o tre pesche sulla pietra perché le mangiassi a merenda ed era per me una sorpresa meravigliosa”.

La famiglia- “La mia famiglia era composta dai miei due genitori, i due nonni e uno zio: il mio fratellino (anche lui di nome Giovanni, classe 1947) era morto per malattia all’età di due anni per cui io ho ereditato il suo nome e sono rimasto l’unico bambino in quel luogo sperduto. Ha abitato nella Cascina Pre Martin fino all’età di 7 anni, a quasi un anno di distanza dal terribile inverno del ’56 in cui le temperature erano scese a meno venti gradi: ricordo che morirono i maialini nella stalla, a causa del gelo. La neve aveva sepolto tutto per oltre un metro, l’acqua era completamente ghiacciata, si cucinava e ci si lavava con la neve. Ricordo che si spaccavano i tronchi di erica.

Fu anche per questo che la mia famiglia si trasferì nell’autunno, nella Cascina Giarutte, posto meno isolato e più “agevole”. Nonna Notta (Francesca Siccardi al battesimo) era sposata in prime nozze con nonno Giovanni col quale iniziò a vivere a Pre Martin nel 1921: Giovanni fu arruolato nella guerra sul Carso a 36 anni: tornò con i polmoni a pezzi, a causa del gas inalato e poco dopo morì. Si riaccompagnò con Paolo Burdìn nel 1940, un carbonaio della Val Tanaro, anche lui chiamato alla guerra, era stato combattente in prima linea nella battaglia del Piave. Erano entrambi due uomini piccoli, ma dotati di una tempra e una forza straordinarie. Quando mio padre Bertumelìn si sposò nel 1946 con mia madre Paola, ragazza di 22 anni di Priola (CN), i miei nonni prepararono la stanza per gli sposi sopra la stalla delle pecore: i pavimenti erano fatti con travi in castagno, successivamente ricoperte da tre dita di cemento: anche quella era una stanza freddissima.”

La vita in cascina- “Da piccino giravo sempre senza scarpe: un dì mi avvicinai a un ghiro che dormiva sotto un mucchietto di fieno e che mi morse non appena si sentì scoprire dalla calda coperta di erba secca sotto la quale si era accomodato. Aiutavo la famiglia con lavoretti alla mia portata: innaffiare, raccogliere verdura, badare all’orto e alle galline (una ventina) che un giorno di fine estate, erano nascoste sotto grandi foglie di zucca, tanto che credetti di averle perdute.

L’unica forma di riscaldamento della cascina era una stufa, fornita dai proprietari, di forma oblunga e con due buchi: uno per il paiolo, una “brunsa” di ghisa pesantissima, l’altro per la casseruola di terracotta.

Si mangiava parecchia polenta, minestrone con le tagliatelle, castagne bollite con il latte o con verza cruda, verdure dell’orto, i “fazzini” (schiaccine di farina di grano, sale e patate cotte sulla stufa) … il latte non mancava, producevamo formaggi e burro. Quest’ultimo era prodotto lasciando il latte appena munto steso su grandi piatti di terracotta e, quando la parte grassa e cremosa saliva in superficie, veniva scremato con la “spanoira”e sbattuto nell’apposita burriera di legno. Una volta solidificato, veniva posto in apposito stampino di legno, premuto e decorato con gli intagli a stella fatti da mio nonno all’inizio del secolo.

Dopo la tosatura delle pecore, la nonna Totta lavava la lana, la cardava con un pettine, la filava con il fuso e con la rocca: poi faceva le calze per tutti, fitte e caldissime, ma parecchio pungenti. Papà faceva gli zoccoli di legno che tengono caldi i piedi, ma sono scomodi per camminare, perché non si piegano.

Dopo la tosatura delle pecore, la nonna Totta lavava la lana, la cardava con un pettine, la filava con il fuso e con la rocca: poi faceva le calze per tutti, fitte e caldissime, ma parecchio pungenti. Papà faceva gli zoccoli di legno che tengono caldi i piedi, ma sono scomodi per camminare, perché non si piegano.

La carne (gallina o coniglio) e il vino, erano previsti solo nelle tre grandi feste comandate: Natale, Pasqua, festa patronale di San Giacomo o dopo la battitura delle castagne, che era comunitaria, terminava a tavola e con vivaci partite a carte.

L’acqua sgorgava da due sorgenti a circa 500 metri dalla cascina: dapprima arrivava a solco, successivamente fu incanalata dentro tubi di eternit e, tramite un tubetto più piccolo, solo più tardi poté arrivare in cucina e nella stalla. Per lavare il bucato, mia madre usava un mezzo barile, con la lisciva di cenere o il pezzo di sapone comprato.

L’acqua sgorgava da due sorgenti a circa 500 metri dalla cascina: dapprima arrivava a solco, successivamente fu incanalata dentro tubi di eternit e, tramite un tubetto più piccolo, solo più tardi poté arrivare in cucina e nella stalla. Per lavare il bucato, mia madre usava un mezzo barile, con la lisciva di cenere o il pezzo di sapone comprato.

Si dormiva sulla “paiassa”un materasso fatto di foglie di pannocchie di granturco.

Non esisteva il gabinetto, tanto meno il bagno, si andava nel bosco in qualsiasi stagione. Da piccolo la mamma mi lavava in una bacinella sul piazzale in estate, vicino alla stufa in inverno, ma questo accadeva di rado. Ricordo che nella mia camera, in inverno, gelavano le patate.

Era meglio non ammalarsi, ma quando necessario veniva a piedi il dottor Staricco, che mi fece il primo vaccino all’età di 6 anni, quand’ero in prima elementare e mi regalò un’armonica a bocca (organetto) che ancora conservo come una reliquia! Dopo qualche anno lo sostituì il dottor Serrato.

Mi raccontarono i miei che il 14 gennaio 1951, quando venne il medico a visitarmi per la prima volta a casa, mi trovò in salute ed esclamò: “Cosa gli facciamo a sto bambino”? Facciamogli solo una fotografia” e, oltre alla foto che conservo ancora, mi regalò il mio primo giocattolo, una raganella di legno: solo ora mi rendo conto che il dottor Staricco aveva probabilmente assistito alla morte del mio fratellino quattro anni prima e ne era rimasto molto colpito, essendo uomo sensibile e generoso.

Un altro ricordo riguarda la mia cagnolina Zora che per ben due volte fu morsicata da una vipera sul muso; la salvammo utilizzando l’antidoto fatto in casa con le vipere catturate (rigorosamente di luna vecchia, altrimenti si camolava), eviscerate, spellate ed essiccate all’ombra: frantumata fine e mescolata al latte, fatta ingoiare, faceva effetto quasi subito. Mi sembrò un miracolo! Salvammo così anche la capra di Ernesto della Cascina Burnera, che era stata morsicata alla mammella: l’antidoto sarebbe servito anche in caso di morso a noi umani.

Un altro ricordo riguarda la mia cagnolina Zora che per ben due volte fu morsicata da una vipera sul muso; la salvammo utilizzando l’antidoto fatto in casa con le vipere catturate (rigorosamente di luna vecchia, altrimenti si camolava), eviscerate, spellate ed essiccate all’ombra: frantumata fine e mescolata al latte, fatta ingoiare, faceva effetto quasi subito. Mi sembrò un miracolo! Salvammo così anche la capra di Ernesto della Cascina Burnera, che era stata morsicata alla mammella: l’antidoto sarebbe servito anche in caso di morso a noi umani.

Dedicavamo tanto tempo agli animali allevati in cascina, richiedevano cure giornaliere, dedizione, esperienza e competenza. A volte le pecore prendevano a zoppicare, soffrendo di una malattia che attaccava le unghie delle zampe. Allora si pulivano queste ultime con la punta di un coltello, si immergevano brevemente nell’acido muriatico, si faceva una fasciatura di verde rame a scaglie pestato e si disinfettava la stalla con la calce viva. Anche le mucche che prendevano la polmonite venivano curate procurando un foro nel sotto-collo, dove vi si inseriva un pezzo di radice di “erba dragona” (Dragoncello o Estragone, un tipo di Artemisia con radici aggrovigliate simili a un nido di serpenti) e guarivano, mentre per curare la loro mastite, applicavamo degli impacchi caldi con infuso di serpollino (timo selvatico), che si impiegava anche per curare i conigli affetti da croste nelle orecchie. Ricordo poi che per fare ingravidare le nostre vacche, si portavano una alla volta, a piedi, dal toro ad Altare, partendo all’alba e tornando a buio inoltrato.

Nonna Notta mi aveva raccontato del loro viaggio di nozze nel 1913: erano partiti da San Bartolomeo di Chiusa di Pesio potando con loro solo un piccolo baule con quattro stracci, un “mandillu da gruppu” con farina di polenta, e una brunsa (paiolo) di ghisa per cuocerla. Giunti a Feglino, si stabilirono in un misero casolare in pietra, paglia e legno vicino al Ponte du Passu. Il nonno aveva trovato lavoro temporaneo in una carbonaia, la nonna faceva massine di legna per i forni. Non passarono neppure due anni che il nonno fu chiamato alle armi e la nonna dovette tornare in Piemonte, dove poteva contare sull’aiuto di familiari e parenti.”

Il lavoro- “Nelle stagioni buone si coltivavano patate, granturco (che veniva portato a macinare al mulino di Mallare per farne polenta), fagioli, barbabietole, ceci, lupino, rape per umani e rape per animali, qualche pianta di pere e di prugne. In inverno era possibile solo coltivare cavoli che sopravvivevano anche sotto la neve. Vivevano a Cascina Pre Martin anche pecore, mucche, maiali, conigli e galline, si producevano latte, burro, uova e formaggio che venivano per lo più venduti. Ma, essendo in contratto di mezzadria, tutti questi beni erano da dividere a metà con i padroni della cascina. Quando nascevano i vitellini, si andava a chiamare il “vicino” di cascina.

Il lavoro- “Nelle stagioni buone si coltivavano patate, granturco (che veniva portato a macinare al mulino di Mallare per farne polenta), fagioli, barbabietole, ceci, lupino, rape per umani e rape per animali, qualche pianta di pere e di prugne. In inverno era possibile solo coltivare cavoli che sopravvivevano anche sotto la neve. Vivevano a Cascina Pre Martin anche pecore, mucche, maiali, conigli e galline, si producevano latte, burro, uova e formaggio che venivano per lo più venduti. Ma, essendo in contratto di mezzadria, tutti questi beni erano da dividere a metà con i padroni della cascina. Quando nascevano i vitellini, si andava a chiamare il “vicino” di cascina.

In primavera e in estate si tagliava il fieno nei prati dei dintorni e verso San Giacomo, da mattina a sera, per la provvista invernale, radunato e conservato, con i tradizionali pagliai o nel fienile chiamato “barca” fatto come una grande gabbia di legno con cappuccio costruita ad arte da Ernesto della Burnera, padre di Ettore. In autunno si viveva nel bosco per tagliare legna e per raccogliere quintali di castagne. Qualcuno dei miei nascondeva per me nel tronco cavo di un castagno delle mele ed era grande festa! La sera tornavo sul carro pieno di sacchi di castagne e mi ci addormentavo sopra, sfinito.

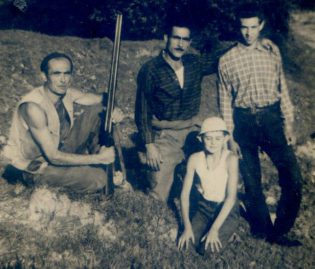

Vivo è il ricordo della giornata comunitaria della battitura delle castagne, per cui giungevano aiuti dalle cascine vicine: Milio da Strà, Arturo du Peive (Pepe) dal Bricco, Pinnu del Groppo e Berto dalla Ciappélla. Faticosissimo alla lunga, questo gesto del battere le castagne secche sull’aia, con mazze quadrate, a ritmo per staccarne la pelle già essiccata. Si trattava di oltre 20 quintali di castagne. Successivamente si procedeva alla cernita: le più belle si vendevano, le mediocri le tenevamo per noi e le brutte si davano agli animali. I cascinai calcolavano circa una sacco di castagne da un quintale per ogni figliolo da mantenere per un anno. In stagione si andava a cercar funghi da rivendere a Mallare o a Vezzi, piazza in cui vendevamo anche il nostro burro in panetti, fatti con stampini di legno. Si partiva al mattino presto, con lo zaino in spalla contenente le merci. Qualche volta, la domenica, mio padre andava a caccia di lepri, mentre i cinghiali allora erano molto rari e rimanevano molto in alto, sui crinali dei monti.

Le “fanfare”erano formate da lavoratori occasionali (gli odierni stagionali o contratti a chiamata per lavori urgenti, previsti dalla legge Fanfani) aggiustavano strade con piccone e pala, venivano ingaggiati dalla Forestale per rimboschimento, pulizia dei boschi e dei vivai ed altri lavori agro-forestali.

Le “fanfare”erano formate da lavoratori occasionali (gli odierni stagionali o contratti a chiamata per lavori urgenti, previsti dalla legge Fanfani) aggiustavano strade con piccone e pala, venivano ingaggiati dalla Forestale per rimboschimento, pulizia dei boschi e dei vivai ed altri lavori agro-forestali.

I Girovaghi- Erano persone per lo più anziane (non esisteva la pensione) che giravano da una cascina all’altra chiedendo un piatto di minestra, un pezzo di pane… spesso offrivano in cambio un po’ di lavoro, un aiuto nel tagliare il fieno, la legna, cavare le patate dalla terra, piccoli lavoretti di riparazione. Fra essi ricordo:

Genio Belìn (soprannome che veniva dal suo linguaggio colorato).

Pippo Sordo (dall’udito scarso).

Ambrogio, che aveva lasciato la moglie colta in flagrante adulterio col prete.

Pietro Matto, disertore della guerra 15/18, detto “matto” perché era strano, tagliava i pantaloni li ri-arrangiava con stoffe o nastri colorati.

Antonio Berruti (Du Garbassu) era il più affettuoso nei miei confronti, mi prendeva in braccio e mi cantava il canto del cucù.

I miei genitori non negavano mai un piatto caldo a nessuno: si mangiava tutti insieme e andavano a dormire nel fienile.

Le feste- Mi raccontava la nonna che per il mio battesimo ci fu in cascina una festa grande, con pane salame e vino dolce passito, per festeggiare questo bimbo che arrivò al posto di Giovanni primogenito.

Le feste- Mi raccontava la nonna che per il mio battesimo ci fu in cascina una festa grande, con pane salame e vino dolce passito, per festeggiare questo bimbo che arrivò al posto di Giovanni primogenito.

La festa più grande di tutto l’anno era quella patronale di San Giacomo, il 25 luglio. Ero felice perché veniva a trovarci un nostro cugino da Altare, Angelo Parodi, così avevo qualcuno di giovane età con cui giocare e confrontarmi. Era tradizione preparare le cipolle ripiene, il gallo e la torta di San Giacomo nel forno che era nel seccatoio (tecciu) delle castagne. Per noi due bambini, la mamma preparava una tortina speciale cotta nel coperchio di una gavetta da alpini.

Era un grande evento per tutti: ai prati di San Giacomo salivano con i carri da Mallare due osterie con damigiane di vino, pane e salame. I bicchieri di vino venivano appena sciacquati in un recipiente d’acqua che a fine giornata era sudicia da far impallidire anche i meno schizzinosi.

Erano Armando da Muntä e Pietro del Cadotto; una giornata spensierata e festosa, con canti e ubriacature di vino che quasi sempre degeneravano in risse e “botte da orbi”.

A Natale decoravamo un ramo di agrifoglio o di pino con cioccolatini e mandarini. Il cugino mi portava un dolcetto nascondendolo sopra la tettoia e poi mi raccomandava di non mangiarlo tutto insieme: io, che ne avrei mangiati dieci, ne prendevo un terzo e l’altro lo lasciavo per altre due volte.

Ricordo come momenti di festa anche le lunghe veglie serali in tardo autunno, con le caldarroste, i racconti e i canti nella nostra cucina o dai vicini, la cascina Ciappélla .

La scuola, la spesa, le relazioni- Ogni giorno facevo 16 chilometri a piedi per andare la scuola: per il freddo e la pioggia mi coprivo con una mantellina militare grigio-verde di cui mi vergognavo tantissimo, per cui la lasciavo alla tabaccaia del paese che me la conservava fino al mio ritorno a fine lezione. La prima elementare era presso una casa privata, dalla signora Benne, la seconda in Comune, con la maestra Pierina Macario Valente. Avevamo un banco con due buchi per il doppio calamaio. Un giorno mi capitò di incrociare sul sentiero di ritorno verso casa, presso la curva del Favàro, il toro du “Giancu du Briccu” che mi apparve enorme, raspava in terra e soffiava infuriato. Feci appena in tempo a salire di corsa su di un muro, ma il toro rimase lì sotto come ad attendermi, in preda all’agitazione. Per quasi tutta la prima elementare, mi accompagnò mia mamma che mi aspettava a Feglino fino al termine delle lezioni.

Allora i soldi erano pochi, si compravano nella bottega di Carolina modeste quantità di zucchero e caffè sfusi, pesati e impacchettati nella carta e trasportati nel “mandillu da gruppu”. Compravamo in paese anche i pezzi di sapone. Ricordo che le vecchiette di Feglino mi facevano festa, come bambino, ma avvertivo anche, in quel tempo, un certo disprezzo e pregiudizio nei confronti dei cascinai che erano malvisti, come dei pecorai ignoranti, degli arretrati: tra essi c’era chi non aveva il becco di un quattrino e veniva spesso umiliato dai negozianti “cittadini”. Cito un certo Gino di Cascina Bario, già invalido e cieco da un occhio per lo scoppio di una bomba, si era ferito pure l’occhio buono con un scheggia di legno. Era spesso alla fame e, nonostante non vedesse nulla, riusciva a fare nel bosco il taglio e la pulitura dei polloni, intrecciava, per campare, cesti di nocciolo e di castagno con grande maestria e precisione.

Ad un certo momento lo Stato gli riconobbe una piccola pensione di invalidità di guerra che gli permise di riscattarsi, pagare i debiti e a vivere meglio, pur sempre modestamente.

La partenza- Sant’Andrea, anno 1957. E’ ancora vivo il ricordo di quel 30 novembre in cui avvenne il trasloco verso Giarutte, con un carro trainato dalla mucca, “a Grixia” (la Grigia era il suo nome) che conteneva poche povere cose, qualche mobile, il lume a petrolio, le lampade a olio e ad acetilene, qualche sacco di castagne. La nonna Notta guidava la scrofa con i maialini sul sentiero, battendo su un secchio di latta mentre io, 7 anni, portavo una valigetta con i pochi averi e valori di famiglia.

La partenza- Sant’Andrea, anno 1957. E’ ancora vivo il ricordo di quel 30 novembre in cui avvenne il trasloco verso Giarutte, con un carro trainato dalla mucca, “a Grixia” (la Grigia era il suo nome) che conteneva poche povere cose, qualche mobile, il lume a petrolio, le lampade a olio e ad acetilene, qualche sacco di castagne. La nonna Notta guidava la scrofa con i maialini sul sentiero, battendo su un secchio di latta mentre io, 7 anni, portavo una valigetta con i pochi averi e valori di famiglia.

Un mese prima di lasciare definitivamente la cascina, ricordo che mio padre e il proprietario fecero l’estimo: si trattava del momento di spartizione, divisione previsto dal contratto di mezzadria: il valore e la qualità dei beni della cascina per le divisioni a metà dell’intero patrimonio, costituito da animali e raccolti. Ogni parte incaricava un fiduciario contabile di assistere, valutare ed assegnare parti di uguale valore, partendo dalle bestie migliori; la divisione doveva risultare equa e imparziale. Per iniziare al meglio le operazioni, facemmo la mattina una ricca colazione a base di pane e lardo. Il nostro fiduciario era Silvio del Bario, talmente timido che sicuramente non si fece valere quanto il fiduciario del padrone, tale Baciccia di Boragni

Conclude Gianni di Pré Martin: “Prima mi vergognavo, ma oggi sono orgoglioso di essere cresciuto in un luogo dove esisteva ancora un po’ di quel piccolo mondo antico; tra cascinai ci si aiutava tanto, spesso anche per la pura sopravvivenza. La vita era semplice, essenziale, cruda, in rapporto costante col bosco, la terra, gli animali; la natura ci nutriva con generosità, ci dava da vivere, non senza fatica… E in questa povertà, c’era tanta, tanta dignità”.

La pariglia era una forma di associazionismo tra piccoli allevatori, per i piccoli spostamenti di bestiame e il loro pascolo. Le regole che gestivano questa attività, sono bene illustrate nella pubblicazione AA.VV., Rialto: Storia e cultura contadina nell’Alta Val Pora, pagina 179 e seguenti. Più che un’attività primaria, nel Finalese, la pastorizia serviva ad integrare la coltivazione della terra, nella quale erano spesso impegnati i fanciulli che non potevano essere impiegati in lavori più faticosi.

Giuseppe Testa