L’antica Liguria preromana aveva per così dire due anime: una costiera come l’emporio di Genova che era aperta agli scambi con il Mediterraneo e una interna, chiusa socialmente verso l’esterno e l’estraneo, pervicace custode della tradizione locale

centrata sulle attività agro pastorali.

di Tiziano Franzi

I Liguri dell’entroterra e delle sue valli preferivano stanziarsi sulle alture e i loro insediamenti erano i castellari.

Questi furono sicuramente un elemento centrale dell’organizzazione sociale e difensiva, costruiti sulla sommità dei monti prossimi ai pascoli e ai terreni coltivati Per lo più erano di forma circolare ed ellittica , talvolta di forma invece irregolare seguendo le caratteristiche del terreno. Alcuni potevano ospitare comunità agricole, mentre altri servivano da guarnigioni militari, attivate in caso di pericolo.

Per la costruzione erano utilizzati massi ciclopici impilati con tecniche a secco, spesso sfruttando ostacoli e balze del terreno, con tetto piatto o in leggera pendenza per permettere lo scolo delle acque piovane, in travi di legno coperte con fronde, rami, fogliame e simili. I più piccoli e solitamente posti più in alto ospitavano uno o due nuclei familiari. I più grandi potevano ospitare piccole guarnigioni mentre altri proteggevano interi villaggi.

Nella riviera di levante prevalgono castellari isolati ( es Uscio, Pignone ) mentre a ponente prevalgono i sistemi fortificati organizzati ( spartiacque Nervia e Roja o lungo la costa tra San Remo e Ventimiglia). In ogni caso erano sempre collegati tra loro o a vista o con appositi segnali di fuoco e fumo.

Nel corso dei secoli la maggior parte di essi fu trasformata in insediamenti romani, medievali e, più recentemente, in siti per infrastrutture moderne.

Indagini recenti hanno permesso di individuare una ventina di castellari nella Liguria di ponente, che formavano un sistema difensivo alle spalle di Ventimiglia, Bordighera e Sanremo, territori abitati dai Liguri Intemelii. Altre scoperte hanno interessato Genova, La riviera di levante e le valli interne hanno rivelato un’ampia rete di fortificazioni, spesso disposte in modo strategico per controllare valli e valichi.

Nella Liguria centrale , i castellari risultano meno numerosi e si suddividono in due gruppi:

A ) quelli gravitanti intorno a Genova;

B) quelli del golfo di Camogli e del Tigullio.

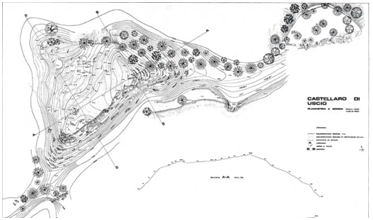

CASTELLARO DI USCIO (GE)- Tra i più rilevanti, il castellaro di Uscio (721 m) ha restituito reperti dal Neolitico all’età romana, evidenziando un’economia basata sull’agricoltura e una pastorizia stanziale. Frequentato in modo discontinuo, il sito fu rioccupato nel IV secolo a.C. e conobbe una fiorente attività fino al periodo romano.

CASTELLARO DI CAMOGLI (GE)- Anche il castellaro di Camogli, posto su una rocca naturale, rivestiva un ruolo strategico, in collegamento con altri siti fortificati e con il nodo commerciale di Chiavari, attivo già dal Bronzo Recente.

Questi dati confermano l’importanza dei castellari nella rete insediativa ligure, testimoniando l’evoluzione di un sistema difensivo e sociale che ha caratterizzato il territorio per secoli, dalle comunità protostoriche fino all’epoca romana e oltre.

Nella Liguria orientale il più importante è il castellaro di Zignago

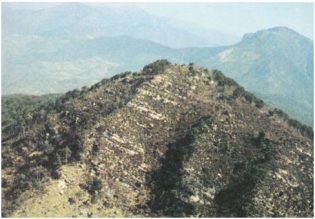

IL CASTELLARO DI ZIGNAGO (SP)- Questo insediamento si estende tra il Monte Dragnone e il Monte Fiorito, su una rocca scoscesa e panoramica che domina le vie di collegamento tra la Val di Vara, la Val di Magra e la valle del Taro, un nodo strategico per il controllo del territorio e delle rotte commerciali verso la Pianura Padana. Il sito visse il suo massimo sviluppo tra il Bronzo Finale e la prima età del Ferro.

Le strutture emerse dagli scavi e i reperti rinvenuti indicano la presenza di comunità stabili che si sostenevano con un’economia agro-silvo-pastorale. L’analisi dei semi recuperati ha evidenziato la coltivazione di orzo, farro, grano saraceno e legumi. Abbandonato attorno al 1000 a.C., il luogo tornò a essere abitato tra il VI e il VII secolo d.C., quando i Bizantini vi edificarono un castello e una torre di avvistamento per difendersi dai Longobardi, tracciando un sentiero ancora oggi visibile. Nel XII secolo, i signori di Vezzano costruirono una nuova fortificazione per presidiare i loro vasti possedimenti

IL CASTELLARO DI PIGNONE (SP)-

Questo insediamento si trova tra i centri abitati di Pignone e Corvara. Le indagini archeologiche hanno portato alla luce materiali che attestano una frequentazione del sito dalla fine del Bronzo Recente all’inizio del Bronzo Finale (XIII-XII secolo a.C.), con un’intensa attività nel corso della tarda Età del Ferro (IV-III secolo a.C.).

Gli oggetti ritrovati confermano la vocazione agricola delle popolazioni locali e la loro partecipazione a una vasta rete di scambi commerciali. Tra i reperti più significativi spicca una rara moneta d’argento, databile tra il 75 e il 50 a.C., probabilmente coniata a Genova e ispirata alla monetazione della colonia greca di Marsiglia. Dopo la conquista romana, il castellaro venne progressivamente abbandonato, per poi essere nuovamente occupato tra il XIII e il XIV secolo per scopi agricoli.

Il CASTELLARO DI CASTELFERMO(SP)-

Nel territorio di Carro si trova il Castellaro di Castelfermo, un insediamento ligure del IV-III secolo a.C., caratterizzato da capanne e strutture tipiche di questo tipo di abitato. I reperti recuperati indicano che il sito svolgeva un ruolo fondamentale nel controllo delle vie di crinale, confermandone la funzione strategica nell’organizzazione del territorio.

Nella Liguria di ponente sono stati rilevati importanti castellari

CASTELLARO DI VEREZZI (SV)– Il Castellaro di Verezzi sorge a circa 350 metri sul livello del mare, in una zona ricca di cavità naturali e testimonianze archeologiche come l’Arma Crosa, un dolmen e incisioni rupestri della zona della Caprazoppa raffiguranti simboli come l’ascia e l’aratro.

A partire dall’età del Rame (3600-2200 a.C.) e proseguendo durante quelle del Bronzo (2200-900 a.C.) e del Ferro (X-II secolo a.C.), l’introduzione della metallurgia generò trasformazioni significative nella vita delle comunità. In particolare, tra la fine dell’età del Bronzo e l’inizio di quella del Ferro, emersero nuove forme di organizzazione e controllo del territorio, rappresentate dai “castellari”: insediamenti d’altura protetti sia dalla conformazione naturale del terreno che da strutture difensive realizzate con materiali locali.

Nel sito di Verezzi si riconoscono ancora robusti muri perimetrali, probabilmente con funzione difensiva, che si estendono dalla valle fino alla cima del rilievo. Accanto a questi, si trovano edifici quadrangolari e recinti, probabilmente adibiti ad abitazioni rurali. I muri a secco presenti nell’area avevano almeno due scopi distinti: creare terrazzamenti per l’agricoltura o la costruzione, oppure fungere da fondamenta per edifici rurali con coperture in materiali deperibili come legno e frasche.

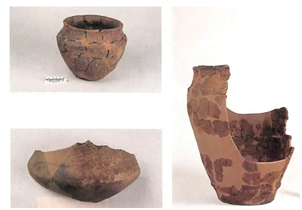

I reperti rinvenuti – frammenti ceramici e resti di macine in pietra – indicano che il sito fu abitato principalmente nelle età del Bronzo e del Ferro, pur mostrando tracce di utilizzo anche in periodi precedenti e successivi. La ceramica rinvenuta comprende olle di varie forme, scodelle e grandi contenitori per la conservazione di alimenti. Non mancano elementi decorativi tipici della seconda età del Ferro ligure: cordoni applicati, tacche, incisioni, e segni a unghia.

Nel territorio circostante sono stati identificati altri due castellari dell’età del Ferro: uno sul Monte Trabocchetto (Pietra Ligure) e l’altro sulla Rocca di Perti (Finale Ligure), noto come “Villaggio delle Anime”. È interessante osservare che i tre siti sono visibili tra loro, suggerendo un sistema di comunicazione ottica per il rapido scambio di informazioni.

CASTELLARO DI MONTE ROCCHE (IM)– Si tratta di un castellaro d’altura. Nell’area di Monte Rocche, ubicato a controllo della foce del torrente Argentina e già indiziato come probabile sede di un abitato della seconda età del Ferro con continuità in età romana a causa di precedenti ritrovamenti di superficie, è stata avviata nel 2003 una ricerca archeologica, comprensiva di una ricognizione intensiva infra-sito, integrata da prospezioni archeologiche e seguita da alcuni sondaggi di scavo, si è cosi potuto confermare l’esistenza e precisare l’ubicazione di una fase abitativa, databile a partire dall’inizio del IV secolo a.C., della quale sono stati per il momento portati alla luce una serie di buche di palo e lembi di focolare.

Sulla sommità di Monte Sette Fontane, già ritenuto sede di un abitato d’altura a causa di ritrovamenti di superficie in passato e della presenza di un imponente circuito murario, sono state condotte due campagne di scavo nel 2003 e 2004, grazie alle quali è stata accertata una frequentazione di età romana imperiale di carattere agricolo-pastorale databile a partire dal I secolo d.C., mentre la cinta muraria sembra essere posteriore alla fase di età antica

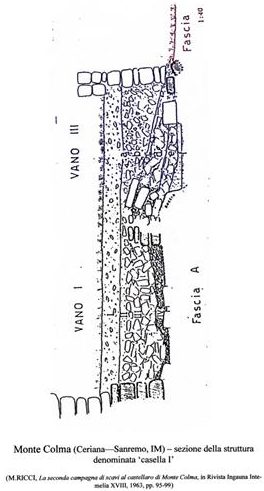

CASTELLARO DI MONTE COLMA -CERIANA (IM)- Il Castellaro di Monte Colma è uno degli esempi più significativi di insediamento ligure protostorico della Liguria occidentale, non solo per l’estensione – la più ampia della regione – ma anche per la complessità della sua struttura difensiva. Situato nel sistema montano a nord di Sanremo, questo sito fortificato era circondato da tre cinte murarie concentriche, costruite in modo poligonale, all’interno delle quali sorgevano edifici e spazi abitativi. Ai margini dell’area protetta, si sviluppava un villaggio di capanne, probabilmente utilizzato in epoca più recente.

Gli scavi e i reperti esposti presso il Museo Civico di Sanremo testimoniano una continuità di frequentazione del sito per circa otto secoli, dal VI-V secolo a.C. fino al III secolo d.C., evidenziando anche scambi commerciali con l’importante colonia greca di Massalia (l’odierna Marsiglia).

CASTELLARO DI MONTE PIGNONE (IM)-

Situato sulla cima di Monte Pignone, questo sito ospita il più elevato Castellaro attorno a S.Remo . Fu costruito dai Liguri Intemelii, a difesa delle aree da pascolo circostanti. Vi sono stati rinvenuti resti di ceramiche preromane e di manifattura locale, nonché di anfore del V-IV secolo a.C. attualmente conservati nel museo di Sanremo.

Tiziano Franzi