I Chifferi di Finale Ligure: 150 anni e non sentirli. Un prodotto della “contaminazione” Europea. E Alassio una nota pasticceria fa promozione gratis con squisiti ‘Finalese’ (in realtà chifferi).

di Giuseppe Testa

Sono molti i significati della parola “contaminazione”: si va dal contagio chimico a quello radioattivo, senza contare le forme virali, a volte devastanti come la peste, o come la recente pandemia di Covid, che ne ha proposto una ulteriore sfaccettatura. Tra tutte, quelle che ci piacciono di più sono le contaminazioni culturali, comprese quelle gastronomiche. Lo scambio di conoscenze arricchisce tutte le parti in causa: alcune volte si migliora ciò che si è incontrato, come nel caso del chiffero che discende, insieme ad altre prelibatezze “cugine”, da un prodotto mitteleuropeo; potremmo definire contaminazione alimentare alcune specialità come questa, cioè una fusione di elementi, cibi e tecniche di cottura di diversa provenienza. A tal proposito proponemmo a suo tempo su Trucioli (vedi tra gli articoli dell’Autore) la storia di una serie di prodotti culinari che ritenevamo tipici (ed oggi lo sono) ma che hanno avuto un cammino lungo e complicato, condiviso con altri popoli, prima di diventare quelli che conosciamo oggi.

“Il mare unisce i paesi che separa” (cit. A. Pope)

L’ampio bacino del Mediterraneo è stato percorso da mercanti e da popoli in movimento, che si sono alternati nella contesa dei territori ove hanno lasciato tracce del proprio passaggio. Già anticamente alla “cultura e coltura” dell’olio, del vino, del grano diffusi un po’ ovunque, si sono aggiunti i prodotti locali che, grazie soprattutto al mare, hanno cominciato a circolare tra i Paesi della costa. Furono soprattutto le Repubbliche marinare ad accelerare lo scambio di prodotti, che da tipici di una zona, si espandevano in tutto il Mediterraneo. Il grande fenomeno del Rinascimento inaugurò anche un regime alimentare diverso da quello medievale: lo scambio delle merci, delle idee, di mode e costumi che le persone, i mercanti e gli esploratori portavano con se muovendosi; i cuochi e i servi al loro seguito imparavano a conoscere e sperimentavano nuovi ingredienti e nuovi piatti e il fenomeno, come è noto, continuò nei secoli.

La contaminazione della cultura alimentare è però per certi versi come un virus, del quale non si conosce l’origine ma che muta durante il percorso e diventando infine qualcosa d’altro. Un risultato che si arricchisce di invenzioni, successi e migliorie di cui molti si attribuiscono la creazione. Per queste ragioni si fa fatica a districarsi tra storia e leggenda e per numerosi prodotti sono in molti a rivendicarne la “paternità”, partendo da quando quel prodotto ha fatto tappa nel proprio territorio.

Alle origini dei famosi chifferi di Finalmarina – Per raccontare la vicenda della creazione del Chiffero, iniziamo dal nome che è probabilmente l’italianizzazione della parola tedesca kipferl (in tedesco kipferl, gipfel(e) o hörnchen), detto anche kifli in ungherese (Austria ed Ungheria erano un tutt’uno nel Sacro Romano Impero). Così veniva chiamata una specialità alimentare austro-ungarica dolce o salata a forma di mezzaluna crescente, che risalirebbe perlomeno al XIII secolo. Tra i suoi discendenti oggi si annovera il croissant, la brioche ed il cornetto, prodotti simili ma con differenti sfumature.

Per altri il mito della fondazione del kipferl è più nobile e più recente: tutto sembrerebbe accadere a Vienna, assediata dai Turchi nel 1683. L’Europa stava per cadere e se ciò fosse accaduto l’Impero Ottomano si sarebbe esteso nel continente. Una delle tattiche degli assedianti era scavare tunnel per penetrare al di là delle mura, oppure cercare di minarle dal basso. Questo lavoro rumoroso doveva venire coperto dalle artiglierie che impedivano ai difensori di percepire i rumori dei “minatori”. La leggenda narra che i fornai viennesi che stavano cuocendo nottetempo il pane per il mattino seguente, scoprirono la tattica di penetrazione del nemico e sventarono il suo piano. Per dovere di cronaca, il 12 settembre la coalizione cristiana guidata da Giovanni III Sobieski, sconfisse in seguito gli Ottomani nella decisiva Battaglia di Vienna. Questa vittoria segnò l’inizio del declino dell’espansione ottomana in Europa.

La narrazione prosegue col fatto che questi dolci (per altri si trattava di pani) vennero ideati dagli stessi panettieri (si attribuisce ciò ad un tal Vendler) per celebrare la minaccia scongiurata oppure la fine dell’invasione turca. Da qui, la forma di mezzaluna a ricordare l’evento, simbolo ancora oggi presente nella bandiera turca. La specialità si diffuse in Italia e più specificatamente in Veneto subito dopo il 1683, grazie agli intensi rapporti commerciali tra l’allora Serenissima Repubblica di Venezia e Vienna.

Gli antenati: dal kipferl al croissant, brioche e cornetto.

Nel 1797 con il trattato di Campoformio e successivamente con l’istituzione del Regno Lombardo-Veneto, il kipferl o cornetto, insieme ai krapfen e al gulasch, accrebbe ulteriormente la propria popolarità e l’arte di prepararlo divenne patrimonio dei maestri fornai veneti. La sua composizione era a base di farina, burro, uova, acqua e zucchero con l’aggiunta di tuorlo d’uovo spalmato sulla superficie per ottenere una colorazione più dorata.

La ricetta del kipferl arrivò in Francia e venne modificata dai pasticceri di Versailles, che lo arricchirono di burro e lo battezzarono croissant. Il termine croissant risale quindi al XIX secolo ed è dovuto alla diffusione delle Viennoiserie (la tipica pasticceria di origine viennese) in Francia.

Anche questa storia potrebbe essere una leggenda; la vera nascita del croissant è attribuita a tal August Zang, imprenditore austriaco che nel 1838 aprì una panetteria viennese a Parigi: conosciuto localmente come “Zang’s”, fu il luogo ove i parigini incontrarono per la prima volta ciò che sarebbe diventato il croissant.

Un prodotto simile arriverà in Italia con il termine brioche, adattato in “brioscia”, definizione che deriva dal normanno brier, in francese broyer. Questo idioma deriva dalla battitura della pasta, in quanto “brie” dal verbo antico normanno brier, significa “battere”. Secondo Richard Bertinet, il termine Brié deriva a sua volta da un antico strumento che veniva utilizzato per battere la pasta. La stessa radice si trova nel nome pain brié, che indica un pane tradizionale della Normandia. Il primo utilizzo noto del termine brioche in francese risale al 1404 e denominava un pane, diverso dalla brioche che conosciamo oggi. L’aggiunta di burro all’impasto, oltre a conferirgli un sapore gradevole ed una morbidezza incredibile, permetteva al pain brié una buona conservazione, tanto che veniva dato ai pescatori e ai marinai ed era perfetto spalmato di burro e marmellata, ma anche imbottito con del prosciutto per una colazione salata.

Riguardo alla famosa citazione “Se non hanno più pane, che mangino delle brioche” (in francese S’ils n’ont plus de pain, qu’ils mangent de la brioche) è falsamente attribuita dalla tradizione a Maria Antonietta d’Asburgo-Lorena, che l’avrebbe pronunciata riferendosi al popolo affamato durante una rivolta dovuta alla mancanza di pane. In realtà la frase è sicuramente precedente: l’espressione è stata infatti attribuita, con alcune varianti talvolta assurde, ad altri personaggi storici. È il caso di Vittoria, figlia di Luigi XV che avrebbe suggerito al popolo di mangiare la crosta dei pasticci di carne: anche in questo caso appare evidente la falsa attribuzione, tesa a screditare i potenti, facendo dire loro cose assurde e irridenti verso il popolino affamato.

I Chifferi a Finalmarina- Seguiamo ancora le tracce dei discendenti del kipferl, per conoscere chi, come e quando lo portò a Finale e seppe elaborarlo arricchendolo con le mandorle.

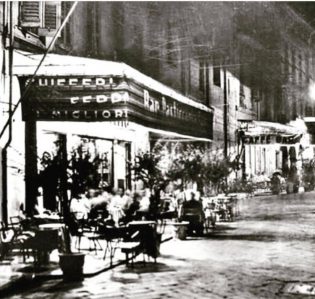

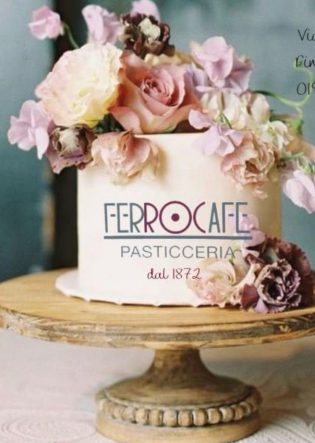

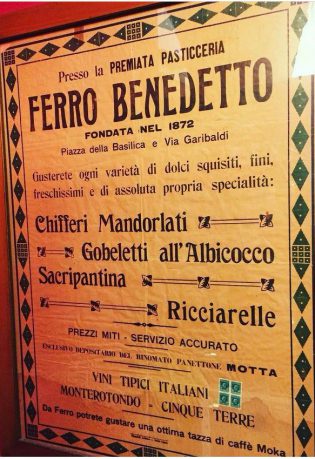

La storica famiglia finalese dei Ferro era costituita da armatori e naviganti. Tra essi vi era Benedetto, appassionato di pasticceria, che conobbe nei suoi viaggi in Medio Oriente e del Sud Italia la ricetta di un dolce di mandorle, che elaborò con la sua esperienza, dandogli la sua personale impronta. Tornato nella natia Marina, abbandonò la navigazione per aprire un bar “arricchito” dalla prima pasticceria della città e diede sfogo a quella che era la sua vera passione: l’arte dolciaria. Era l’anno 1872 e grazie alle sue capacità, contaminò e sviluppò un tipo di Kipferl con la farina di mandorle e la mandorlatura esterna. Questa ricetta incontrò da subito un generale apprezzamento ed è rimasta invariata sino ai nostri giorni; dopo più di un secolo e mezzo l’esercizio commerciale fondato da Benedetto è ancora più attivo che mai, con la sua specialità, l’unico ed inimitabile chiffero, di recente registrato come “marchio depositato” esclusivo della pasticceriaro.

La storica famiglia finalese dei Ferro era costituita da armatori e naviganti. Tra essi vi era Benedetto, appassionato di pasticceria, che conobbe nei suoi viaggi in Medio Oriente e del Sud Italia la ricetta di un dolce di mandorle, che elaborò con la sua esperienza, dandogli la sua personale impronta. Tornato nella natia Marina, abbandonò la navigazione per aprire un bar “arricchito” dalla prima pasticceria della città e diede sfogo a quella che era la sua vera passione: l’arte dolciaria. Era l’anno 1872 e grazie alle sue capacità, contaminò e sviluppò un tipo di Kipferl con la farina di mandorle e la mandorlatura esterna. Questa ricetta incontrò da subito un generale apprezzamento ed è rimasta invariata sino ai nostri giorni; dopo più di un secolo e mezzo l’esercizio commerciale fondato da Benedetto è ancora più attivo che mai, con la sua specialità, l’unico ed inimitabile chiffero, di recente registrato come “marchio depositato” esclusivo della pasticceriaro.

Gli ingredienti – Pasta di mandorle, mandorle, albume, zucchero, aromi naturali (vaniglia o limone). La raffinatura molto fine delle mandorle, viene seguita da una lavorazione manuale complicata ed accurata, per dare al chiffero la forma classica a mezzaluna; vi è poi la mandorlatura esterna (anche questa fatta a mano) che rende la pasta di mandorle croccante all’esterno e morbida all’interno… poi vi è un ulteriore ingrediente segreto che non ci viene svelato, a cui si aggiunge la scelta delle materie prime e la maestria dei pasticceri!

Giuseppe Testa