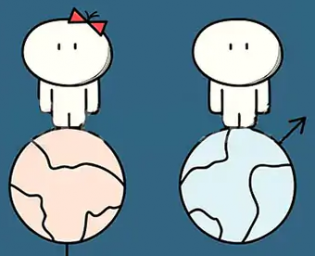

Da sempre sono viste come alternative, nel determinare le azioni umane. Ora però una disciplina ibrida, la sociogenomica, prova a spiegare il loro influsso reciproco.

Da quando Francis Galton ha coniato l’espressione “ Natura contro Cultura” 150 anni fa, il dibattito su ciò che ci rende ciò che siamo ha dominato le scienze umane. Sono i geni a determinare il nostro destino, come direbbero i sostenitori dell’ereditarietà? Oppure entriamo nel mondo come una tabula rasa, formati solo da ciò che incontriamo in casa e fuori? Quello che era iniziato come un dibattito intellettuale si è rapidamente allargato a qualsiasi significato gli si vuole attribuire, evocando qualsiasi argomento, dal libero arbitrio alla razza, dalla diseguaglianza alla possibilità o meno che le politiche pubbliche possano, o debbano, livellare il campo di gioco.

Da quando Francis Galton ha coniato l’espressione “ Natura contro Cultura” 150 anni fa, il dibattito su ciò che ci rende ciò che siamo ha dominato le scienze umane. Sono i geni a determinare il nostro destino, come direbbero i sostenitori dell’ereditarietà? Oppure entriamo nel mondo come una tabula rasa, formati solo da ciò che incontriamo in casa e fuori? Quello che era iniziato come un dibattito intellettuale si è rapidamente allargato a qualsiasi significato gli si vuole attribuire, evocando qualsiasi argomento, dal libero arbitrio alla razza, dalla diseguaglianza alla possibilità o meno che le politiche pubbliche possano, o debbano, livellare il campo di gioco.

Oggi, tuttavia, un nuovo regno della scienza è pronto a sconvolgere il dibattito – non dichiarando la vittoria di una parte o dell’altra, e nemmeno dichiarando un pareggio, ma piuttosto rivelando che non sono mai state in opposizione. Da questo nuovo punto di vista, la natura e l’educazione non sono nemmeno del tutto distinguibili, perché i geni e l’ambiente non operano in modo isolato, ma si influenzano a vicenda e, in misura molto reale, si creano a vicenda. Il nuovo campo si chiama sociogenomica, una fusione di scienze comportamentali e genetica di cui mi occupo da oltre un decennio.

I geni, si scopre, non influenzano chi diventiamo solo di per sé, all’interno del nostro corpo – funzionano, in parte, modellando gli ambienti che cerchiamo o generiamo. Immaginate una bambina che nasce con due copie funzionanti del cosiddetto gene del velocista, ACTN3. Alle elementari potrebbe vincere tutte le partite, tutte le corse ed essere scelta per prima ogni volta che si fanno le squadre. Si può immaginare che i genitori e gli allenatori incoraggeranno una bambina del genere a far parte di una squadra sportiva organizzata e che riceverà un feedback positivo per le sue prestazioni, che a sua volta potrebbe motivarla ad allenarsi più duramente.

Al liceo, la ragazza entrerà nelle squadre di atletica leggera e di calcio, e più eccellerà, più gli allenatori e la squadra le verranno messi a disposizione.

Naturalmente, una serie di fattori potrebbe indurla ad abbandonare lo sport: un infortunio, a esempio, o un ambiente di squadra tossico. Ma se continuerà a farlo, il suo posto da titolare in una grande squadra universitaria non sarà solo il risultato dei suoi geni o del suo duro lavoro. Sarà anche il risultato di come i suoi geni hanno plasmato il suo ambiente, influenzando le persone e le opportunità che ha incontrato, e di come il suo ambiente ha plasmato il modo e il grado in cui i suoi geni si sono espressi. Si tratta di un ciclo di feedback continuo, in cui né la natura né l’educazione sono un’entità fissa.

Altre volte, il ciclo di feedback può essere più pernicioso. Non sorprende che terribili battute d’arresto – la perdita del lavoro, la fine di un matrimonio – possano far cadere le persone in depressione. Tuttavia, sono rimasto stupito nell’apprendere che le persone con un’elevata propensione genetica alla depressione hanno maggiori probabilità di incorrere in questi incidenti, che a loro volta contribuiscono alla depressione. Questo non vuol dire che sia colpa loro, ma solo che il modo in cui siamo cablati e il mondo in cui navighiamo sono strettamente collegati.

La parte di questa ricerca che mi ha davvero stupito è la consapevolezza che il nostro ambiente è, in parte, costituito dai geni delle persone che ci circondano. I geni dei nostri amici, dei nostri partner e persino dei nostri coetanei ci influenzano.

Una ricerca preliminare a cui ho partecipato suggerisce che i geni del coniuge influenzano la probabilità di depressione quasi di un terzo rispetto ai propri geni. Nel frattempo, una ricerca che ho contribuito a condurre mostra che la presenza di fumatori geneticamente predisposti in una scuola superiore sembra causare un’impennata dei tassi di fumo per un intero anno – anche tra gli studenti che non conoscevano personalmente quei compagni di classe inclini alla nicotina. L’ambiente sociale, quindi, è la genetica a un grado di separazione. E viceversa.

Quando gli scienziati iniziarono a decodificare il genoma umano, molti pensarono che il dibattito natura- cultura fosse finito e che i sostenitori dell’ereditarietà avessero vinto. Presto avremmo conosciuto le caratteristiche genetiche di ogni cosa: obesità, intelligenza, suscettibilità alle malattie croniche, persino i tratti della personalità individuale. Le aziende farmaceutiche avrebbero sviluppato farmaci in grado di colpire la manciata di geni responsabili, per esempio, dell’artrite, delle malattie cardiache o della schizofrenia. Non è stato così semplice. Questi esiti non sono controllati da pochi geni, ma da migliaia di minuscole varianti in tutti i cromosomi, troppe per essere semplicemente eliminate.

Ma gli scienziati hanno ottenuto qualcosa dall’indagine. A partire dal 2009, hanno trovato un modo per riassumere tutte queste piccole influenze genetiche in un’unica metrica che hanno chiamato indice poligenico. Gli scienziati non sono tutti d’accordo su cosa fare di questi nuovi dati, né se possano essere applicati allo stesso modo a tutte le popolazioni, ma oggi circa 6.000 studi hanno identificato indici poligenici, o Igp, per più di 3.500 tratti, dalle abitudini del sonno all’essere destrimani o mancini e all’estroversione. Questi indici non sono sfere di cristallo. Ma possono offrire alcuni indizi molto allettanti. Prendiamo a esempio l’Igp per il livello di istruzione, cioè quanto siamo andati avanti a scuola. Una ricerca a cui ho partecipato ha rilevato che tra gli adulti i cui punteggi si collocavano nel decimo più basso dell’Igp, solo il 7% aveva terminato l’università. Tra coloro i cui punteggi si collocavano nel decimo superiore, la percentuale era del 71%.

È un divario significativo. Allo stesso tempo, è lontano dal destino. È chiaro che i geni da soli non bastano a spiegare il corso della vita delle persone, anche se un giorno avremo a disposizione dati molto migliori. Cosa fare allora con quei punteggi Igp? Se i medici iniziassero a usarli per identificare le persone ad alto rischio di malattie cardiache e avviarle a regimi di prevenzione molto prima che siano in pericolo, il beneficio sarebbe abbastanza incontestabile. E se le compagnie di assicurazione sulla vita iniziassero a modificare i premi in base al rischio genetico di ictus? Questo è più complicato.

Da qui in poi le cose si fanno vertiginose. Le banche di donatori di sperma e ovuli ottimizzeranno i profili genetici in base a quanto un cliente è disposto a pagare? Le scuole d’élite, fraintendendo gravemente il significato di questi punteggi, useranno gli Igp per selezionare i candidati? E poiché le famiglie più ricche avranno il primo accesso a questi strumenti, la diseguaglianza potrebbe essere letteralmente codificata nel nostro dna.

Nella visione più oscura di questa nuova tecnologia, la scienza degli Igp ci rinchiude in un futuro distopico senza alcun riguardo per l’ambiente in cui quei geni si esprimono, come nel film Gattaca. Io vedo una possibilità più luminosa. Credo che sapere come il nostro ambiente modella l’espressione del nostro dna ci dia la possibilità di cambiare i nostri percorsi genetici. Abbiamo certamente bisogno di politiche forti per impedire alle compagnie di assicurazione, ai comitati di ammissione e ai dipartimenti di polizia di sfruttare i nostri Igp. Ma nel complesso, credo che la conoscenza – delle nostre predisposizioni genetiche e di come i nostri ambienti le influenzano – possa essere un potere.

© The New York Times, 2025 Dalton Conley è l’autore di “The Social Genome: The New Science of Nature and Nurture”