La Storia rispecchia fedelmente gli uomini che l’hanno fatta: conquiste, invenzioni, grandi imperi, nuove religioni e naturalmente guerre e guerre…

di Giuseppe Testa

Personalmente poco mi colpiscono quelle lontane nel tempo, forse perché le ritengo opera di uomini primitivi ed immaturi, mentre mi colpiscono e feriscono quelle accadute in un tempo relativamente recente. Mi colpisce soprattutto l’immane carneficina della II Guerra Mondiale, il Nazismo, la Shoah, la bomba atomica, l’Otto Settembre ecc., perchè sono avvenimenti così vicini a Noi, fatti e subiti dai nostri (per alcuni) genitori e nonni.

Personalmente poco mi colpiscono quelle lontane nel tempo, forse perché le ritengo opera di uomini primitivi ed immaturi, mentre mi colpiscono e feriscono quelle accadute in un tempo relativamente recente. Mi colpisce soprattutto l’immane carneficina della II Guerra Mondiale, il Nazismo, la Shoah, la bomba atomica, l’Otto Settembre ecc., perchè sono avvenimenti così vicini a Noi, fatti e subiti dai nostri (per alcuni) genitori e nonni.

O forse perchè ottanta anni dopo non abbiamo capito ancora niente.

E’ con grande tristezza che racconto allora questa storia, iniziata con due martiri finalesi che hanno lasciato le famiglie per morire, anzi scomparire, non essendo possibile ritrovare nemmeno i corpi. Vittime dimenticate dalla Storia, in quanto il primo è riportato in una lapide generica a Calvisio, che non specifica il suo martirio, ma che lo riporta come vittima di guerra. Il secondo è stato completamente dimenticato e solo due anni fa ebbe una targa che ne perpetua il sacrificio. Lo chiede soprattutto quel suo figlio che aveva tre mesi quando lui partì, che non ha più potuto prendere in braccio ed accarezzare. Ecco la storia di Vittorio Barillaro, di Paolo Guido e di altri 9000 giovani rimasti per sempre sulle isole o nel mare di Grecia …

E’ con grande tristezza che racconto allora questa storia, iniziata con due martiri finalesi che hanno lasciato le famiglie per morire, anzi scomparire, non essendo possibile ritrovare nemmeno i corpi. Vittime dimenticate dalla Storia, in quanto il primo è riportato in una lapide generica a Calvisio, che non specifica il suo martirio, ma che lo riporta come vittima di guerra. Il secondo è stato completamente dimenticato e solo due anni fa ebbe una targa che ne perpetua il sacrificio. Lo chiede soprattutto quel suo figlio che aveva tre mesi quando lui partì, che non ha più potuto prendere in braccio ed accarezzare. Ecco la storia di Vittorio Barillaro, di Paolo Guido e di altri 9000 giovani rimasti per sempre sulle isole o nel mare di Grecia …

I martiri di Cefalonia- L’8 settembre 1943 il proclama Badoglio rese noto l’armistizio dell’Italia con gli Alleati. Da quel momento le forze armate restarono abbandonate a loro stesse, disorientate, senza ordini precisi.

L’esercito tedesco aveva preparato la dislocazione delle loro unità nei paesi occupati per contrastare l’eventuale defezione italiana occupando gangli vitali, ma nel nostro paese una vera strategia di allerta strategica delle truppe combattenti in patria e all’estero in caso di armistizio, non fu mai organizzata e soprattutto, non si diffuse mai con chiarezza la notizia che i tedeschi erano diventati i nostri nuovi nemici.

Molti dei nostri soldati scelsero di andare in montagna, alcuni reparti dell’esercito vennero riorganizzati solo nella primavera del 44. All’estero (Grecia, Albania, Jugoslavia, Francia) un gran numero di nostri militari decise di resistere e di non cedere le armi combattendo contro l’esercito tedesco: morirono in molti, ma anche coloro che consegnarono le armi, non ebbero buona sorte. Più di 600mila tra soldati e ufficiali vennero arrestati e deportati nei lager.

Nelle isole greche di Cefalonia e Corfù avvenne uno dei più terrificanti e gloriosi episodi della storia della guerra: il massacro della Divisione Acqui.

Nelle isole greche di Cefalonia e Corfù avvenne uno dei più terrificanti e gloriosi episodi della storia della guerra: il massacro della Divisione Acqui.

Nei giorni che seguirono l’8 settembre, il comandante Antonio Gandin, inizialmente cercò di trattare con gli ufficiali germanici per una soluzione onorevole e incruenta, mentre i rinforzi tedeschi giungevano nella zona. Infine l’ultimatum tedesco gli impose la scelta tra 3 opzioni: combattere al loro fianco, cedere loro le armi o combattere contro di essi. Consultò i suoi soldati, e scelsero di dare battaglia ai tedeschi, nonostante la disparità di armamenti in loro dotazione e l’isolamento militare nel quale si ritrovarono: senza alcun miraggio di vittoria, donarono la loro vita per mantener fede al giuramento prestato e riscattare la dignità di un paese che era stato, suo malgrado, coinvolto in una guerra e in una alleanza antistorica e innaturale.

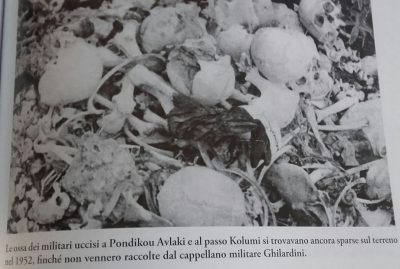

La Divisione Acqui era formata da 11.000 uomini, la maggior parte di essi morirono in battaglie impari, mitragliati dai cacciabombardieri tedeschi Stukas o barbaramente decimati. Molti di essi annegarono in mare perché imbarcati successivamente come prigionieri su navi che vennero affondate dalle mine. 136 ufficiali furono trucidati a piccoli gruppi a S. Teodoro, nella cosiddetta “casetta rossa” e altri 189, insieme a 5.000 uomini di truppa subirono esecuzioni sommarie sul campo di battaglia, subito dopo la cattura. I cappellani militari sopravvissuti don Romualdo Formato e don Luigi Ghilardini, hanno raccontato nei loro preziosi libri-testimonianza, i tragici eventi e la barbarie nazista che proseguì anche dopo le battaglie; i corpi dei militari italiani furono nascosti in fosse comuni o gettati nei pozzi, molti furono lasciati preda degli animali o legati e gettati in mare, appesantiti da zavorre. Gli abitanti dell’isola, per pietà ma anche per ragioni sanitarie, provvidero a molte sepolture.

Anche Finale Ligure prende parte a questo pezzo di storia con alcuni nostri concittadini i quali facenti parte della Divisione Acqui, raggiunsero la Grecia e le sue isole per quello che inizialmente sembrava un semplice presidio. Paolo Guido (disperso a Cefalonia) e Vittorio Barillaro (Corfù) hanno pagato con la loro giovane vita il servizio alla Patria e la resistenza al nazismo.

In quelle terre lontane, i soldati italiani, seppure invasori erano ben visti dalla maggior parte della popolazione ed erano in maggioranza contadini, come si evince dal rapporto ISREC sui dispersi. Paolo Guido nasce a Finale Ligure il 17 novembre 1914 e lavora la terra insieme alla moglie Rosa Testori nella valle di Pia, presso il terreno dei Vallarino. Dopo il servizio di leva nel 1932, viene richiamato nel 39/40.

Precettato nuovamente il 18 maggio nel 18° reggimento fanteria della Divisione Acqui, Paolo è appena sposato ed è padre di un bambino di appena tre mesi, Luigi Vincenzo il quale non ha potuto conoscerlo se non attraverso poche fotografie, i racconti dei famigliari e le sue preziose lettere dal fronte. In quella corrispondenza egli esprime un amore grandissimo per la moglie e il figlioletto che non vedrà crescere, sempre speranzoso in un ritorno a casa. Oltre alla nostalgia di casa e la costante preoccupazione per la salute e il morale dei suoi cari, Paolo insiste sulla richiesta di provare ad ottenere la licenza agricola che gli permettesse di tornare a casa. Chissà con quale sorpresa e sconforto per un uomo nel fiore della vita, con la nuova famiglia appena formata, la terra da coltivare, ha potuto accogliere la lettera che lo richiamava a servire nuovamente la patria!? E quale sgomento, nell’apprendere che l’armistizio non avrebbe segnato la fine della guerra ma l’inizio del massacro! Al figlio Vincenzo, cresciuto senza il riferimento paterno, non è rimasta che una scatola contenente lettere, biglietti postali e cartoline inviate dal padre alla sua famiglia, che sono la sola prova tangibile del suo smisurato affetto e alla quale Vincenzo si è affidato totalmente per colmare quel vuoto che ha sempre sentito dentro di sé e che lo ha portato a studiare e conservare ogni notizia, libro, ritaglio di giornale, ogni evento che riguardasse quel pezzo di storia che lo riportava al padre e allo stesso tempo glielo aveva strappato. Quante volte egli si è domandato, triste quesito comune a tutte le famiglie dei militari dispersi, quale morte dovette affrontare e dove fossero finiti i suoi resti!

Nei suoi scritti Paolo Guido cita altri concittadini finalesi: Giuseppe Parodi (Nuccio) che per sua fortuna alla data dell’armistizio si trovava a casa in licenza: pensando ad un suo rientro, il soldato Guido cercò di avere per suo tramite qualche genere di conforto dalla famiglia. Pippo Milano, scampato all’eccidio, che al suo ritorno parve fornire a Rosa qualche speranza sulla sorte del marito, forse impossibilitato a rivelare le atrocità di cui era stato testimone. E’ ricordato anche il sig. Caffaro, un sopravvissuto finalese della Divisione Acqui, appartenente all’Arma dei Carabinieri e di età più avanzata.

Vittorio Barillaro, originario di Finalpia (Verzi) nato il 20 marzo 1914 anch’egli contadino, risulta disperso a Corfù. Anche la figlia di Vittorio, Ida, piccolissima ai tempi dell’eccidio non conserva ricordi di vita vissuta con il padre del quale resta solo i il nome inciso nella lapide dei caduti in guerra posta davanti alla chiesa di Calvisio.

L’anniversario dell’armistizio e di quell’eccidio è così poco presente nella memoria collettiva. Sono pochi anni che l’Amministrazione Comunale Finalese si è adoperata per dedicare ai martiri di Cefalonia e ai nostri concittadini Paolo e Vittorio un qualche sito, ponendo la targa a testimonianza del loro sacrificio affinché come scrive don Ghilardini “il grido di orrore che esso strappa dai cuori, valga a render migliore l’umanità” perché “i novemila morti della Divisione Acqui chiedono di non essere dimenticati”.

Giuseppe Testa